亚历山大的将道·第十一

作者:钮先钟 ·中国

出自————《历史与战略》

出自————《现代军事理论》

引言

在西方历史中真可以说是名将如云,但辈分最高、最受后世崇拜,而盛名也历久不衰的则莫过于亚历山大大帝(Alexander the Great)。汉尼拔、恺撒、拿破仑等人固然也都被后世尊为一代名将,但若与亚历山大相比较,则都不免瞠乎其后。至少有两点是其他名将无法与他相比:(1)其他的名将在其一生当中总会有失败的记录,惟有亚历山大在其短短一生之中,几乎是攻无不克、战无不胜;(2)后世兵学家或史学家对于其他的名将都会有所批评,褒贬也不一致,但对于亚历山大则除了歌颂以外,几乎找不到任何其他的议论。

亚历山大真是如此伟大吗?是否由于时间太久远,信史已难考证,于是就自然地把他送入了神话的境界呢?这是一个非常有趣也非常有意义的问题,很值得作较深入的探讨。

在此又必须首先说明为什么要研究名将(great captain)及其将道(general ship)的理由。李德哈特曾经指出,军人和其他的专业人员不一样,他并不能经常从事他的专业,战争似乎只是偶一为之,很多将军甚至一生都没有打过仗。

不过,俾斯麦却曾提醒我们:“愚人说他凭经验学习,我却宁愿利用他人的经验。”俾斯麦的话使我们认清有两种不同形式的经验,一种是直接经验,另一种是间接经验。后者的范围远较宽广,也较有价值。一位军人即令其一生多彩多姿,但他的直接战争经验仍然可能非常有限,而且这种有限的直接经验,其能应用的范围也必然相当狭隘。反而言之,间接经验的价值正是在于其较复杂的性质和较宽广的范围。

所以,李德哈特认为“历史是宇宙经验”,它不仅是另外某一个人的经验,而更是许多其他的人在各种不同条件之下的经验。因此,以战争史为军事教育的基础实完全合理。

但是对于将道的研究而言,仅研读历史似乎还是不够,因为历史的优点是客观和简明的,但其弱点则为完全缺乏人情味,所以,我们在历史中所看到的人好像是X光片上所看到的,只见骨骼而不见血肉。假使军人想学习将道,则他必须把历史中的名将当做活人来模仿,甚至还应设身处地,把自己当做古人来考虑当时的问题。因此,学习将道要比研究战争史远较困难,因为后者只是一种科学化的努力,而前者则必须进入艺术化的境界。

诚如拿破仑所云:“像亚历山大、汉尼拔……一样地采取攻势;一读再读他们83次战役的记录,以他们为模范,此乃成为名将和学会艺术秘诀的不二法门。”

简言之,想要学习将道的精华,必须研读名将传记,最好是他本人所写的回忆录,但不幸,只有较近代的名将才会留下这样的记录。尽管如此,经过若干前贤的发掘和整理,对于西方名将的言行,还是累积了不少资料可供后人作为研习将道的根据,至少对于一个初学的人而言,也许还会感觉到资料不少而嫌多。

说到这里,又不禁令我们感到惭愧,号称文明古国的中国,过去的史籍中却非常缺乏这种资料。一部二十六史对于战争的记载可以说是因陋就简,而对于名将的思想和战法则更是无从查考。这也使后人想研究都无法下手,至少我个人是常有望书兴叹之感。

闲话不说,还是回到本题。这篇短文所要分析的主题即为亚历山大的将道,而尤其重视的是战术方面,并希望能从这种个案研究中提出有价值的教训。

亚历山大的生平

亚历山大出生于公元前356年,他的父亲腓力(Philip)是马其顿(Macedonia)的国王。历史上常有古今类似的故事,非常耐人寻味。亚历山大和18世纪普鲁士的腓特烈(Frederick the Great)非常相似,他们都有一个好爸爸。他们的事业都是爸爸替他们建立基础,假使不是这样,则他们未必能有那样的成就。

马其顿在古代希腊文明时代只是一个边陲小国。西欧世界是最先以雅典和斯巴达为重心,仅当伯罗奔尼撒战争之后,这两个巨强两败俱伤,北方文明水准较低的国家始得乘虚而入。首先称霸的是第比斯(Thebes),而后来居上的则为马其顿。

腓力花了20余年的时间,在希腊境内扩张其势力,直到公元前338年,才在柯林斯会议(Congress of Corinith)中被各国推选为希腊联盟(Hellenic League)的盟主(Hegemon),这是其一生事业的巅峰。此后,他就开始准备远征波斯,但不幸在公元前336年遇刺身亡,其未了的大业只好留给他的儿子去完成。

亚历山大立即承继大统,此时他只有20岁。不过,他不仅已经学会了一身武艺,而且更曾拜希腊大哲亚里士多德为师,精研文史之学。至于他的将道则可能是出自其父王的亲授。腓力死后,众叛亲离,亚历山大立即着手恢复控制。在两年之内,他重建了马其顿的权威,并于公元前334年开始准备东征。

他一共花了4年的时间(前334-前331年),才进入巴比伦(Babylon),完成其征服波斯帝国的伟大目标。此后3年他继续在波斯东北部进行扫荡行动,最后在公元前327年,越过开布尔隘道(Klyber Pass)进入印度,并终于在公元前326年的希达斯皮河会战(Battle of the Hydaspes)中击败印度国王波罗斯(Porus),这是四大会战中的最后一个。

他还想继续前进,据说他想走到大地的终点为止,但他的部队此时已归心似箭,尚未进入恒河(Ganges)流域即拒绝再向前走。所以,亚历山大只好同意返回波斯。从马其顿到印度,他们已经走了大约2.7万公里的路程,可以说前无古人。

到公元前323年,亚历山大又准备离开巴比伦去进行另一次远征行动,他企图从海上环绕阿拉伯半岛航行,以建立波斯与埃及之间的交通线。但不幸突然患病,可能是疟疾,不过10余天即一病不起,到6月13日日落时,他永远闭上了眼睛。去世时他还不到33岁,一共统治了12年又8个月。他这样静悄悄地走了,没有留下遗嘱,也没有继承人。事实上,也无人能够继承他。诚如波里比奥斯所云:“这是大家所一致公认的,这位国王的天才超出人类标准之上。”

亚历山大在其短暂的一生中所历经的大小战役真是不计其数。最著名和最重要的当然是所谓四大会战:(1)格卡尼西亚斯会战(Battle of Granicus,前334年);(2)伊苏斯会战(Battle of Issus,前333年);(3)高加梅拉会战(Battle of Gaugamelae,前331年);(4)希达斯皮河会战(前326年)。前三次会战都是以波斯人为对手,而最后一次则是以印度人为对手。这四大会战早巳成为后世学习战术的范例,而其中最重要也最具有决定性的则为高加梅拉会战。这一战不仅决定了波斯帝国的命运,而对于亚历山大的将道也代表最高度的发挥。

除了四大会战之外,亚历山大还曾参加过许多次其他战役,其中包括各种不同形式的战斗,有围城战,有登陆战,有山地战,有反游击战,真是五花八门,不一而足。亚历山大真是像我国小说中所形容的,十八般武艺件件精通。无论任何环境他都能适应,并且更能随时调整其组织和战术以因敌制胜。孙子说:“故善攻者敌不知其所守,善守者敌不知其所攻。微乎微乎至于无形,神乎神乎至于无声,故能为敌之司命。”在西方战争史中也许只有亚历山大能够达到此种境界。

将道的分析

何谓将道?在此必须先作少许解释,然后始能作进一步的分析。“将道”这个名词虽然沿用已久,但始终只是一种模糊的观念,而缺乏明确的界定。尤其到今天,它已经不算是标准化的军事学术名词,不过我们研究战争史的人还要继续用它。

首先要指出,在古代所谓“将”者真是一个无所不包的职务。所以,今天英文中“general”一词仍然含有“总括”的意义。简言之,将军必须是通才(generalist),他样样要懂,无所不能。尤其是像亚历山大那样以国王的身份而身兼统帅,更是集军政大权于一身,事无巨细,他可能都要管。据我们所知,他既无一位参谋长(军师),也没有完整的幕僚体系。

因此,对于所谓“将道”必须采取最广义的解释,其所涵盖的范围应该是上自大战略,下到战术,而且还要包括后勤、行政、战地政务,以及领导(1eadership)的艺术。换言之,作为一个总指挥(Commander in Chief)所需要的一切素质都应视为将道之一部分。

李德哈特曾认为,亚历山大对后世的教训大致在两方面,即大战略与战术。这种说法似乎暗示战略非其所长。事实上,这多少代表一种误解,应该在此加以少许澄清。

李德哈特对于名词的用法和我们今天的用法是有若干差异的。他对于战略和战术两个名词的解释大致还是遵从克劳塞维茨的传统。简言之,二者之间是以会战为分界。会战之内的一切行动为战术,会战之外(即其前后)的一切行动为战略。现代欧洲军语将后者称之为“作战”(operation),而我们的军语则称之为野战战略。

在古代战争中,会战居于非常重要的地位,这就是所谓“决定性会战”观念之由来。因此,战术遂成为将道(战争艺术)的主要部分,而战略(作战)则比较不那么重要。其原因又有两点:(1)古代军队的运动能力都很有限,而战场的空间和距离也很小,所以,在会战之前部队很难作大规模的调度;(2)在古代,几乎是必须双方同意然后始能会战,否则,任何一方均不能有所作为。换言之,会战之前的造势并无太多意义。

李德哈特的话并没有错,而我们不要因此误以为亚历山大是长于战术而短于战略。反而言之,亚历山大在战术方面的造诣真是达到了炉火纯青的地步,而且确如李德哈特所云,足供后世作为学习的模范。

现在再回到字义的解释,到底“将”是在做什么?将的主要任务就是“将兵”,所以,“将”就是指挥(command),而指挥的对象就是兵(部队)。没有兵也就不成其为将。有人以为只要将道高明,则所指挥的无论是何种兵力,都一样能够打胜仗。甚至孙子也说:“故善战者,求之于势,不择于人。”这种说法虽然完全不是这种意思,但多少也会使人有那种想法。

克劳塞维茨也曾以击剑为例。他认为将军和剑士一样,他只应注意如何用剑的艺术,至于剑的本身则与他无关,而且也与比赛的胜负无关。事实上,他的比喻颇有疑问。战争并非体育比赛,后者有规律,对双方都同样适用,前者则无规律之可言。在竞技场上,双方所用的剑是标准化的,所以,才可以完全凭用剑的技巧(剑道)来一决胜负。假使双方所用的剑在素质上并不一样,则此种比赛就不公平了。但在实际战斗中正是如此,所以哪一方面的剑比较好,则自然居于比较有利的地位,而假使他的剑道又比较高明,则与宝剑配合,也就更能得心应手,相得益彰。

从这个观点来看,名将与精兵不可分,名将若能指挥精兵,则如虎添翼,可将其将道发挥到最高限度。亚历山大的故事即为最适当的例证。

腓力首创一种新的军事组织,它用现代名词来形容,就是“联合兵种编组”。比起那个时代其他国家的兵力,马其顿部队在组织上是远较进步,因为它能把各兵种融合成为一个合作的整体。所以,也许以数量而言,它并不太大,但却有远较坚固的凝聚力和远较强大的打击力,而在战术运用上的灵活则更非其他国家兵力所能及。

此种军事改革原是由第比斯的名将艾巴米仑达斯(Epaminondas)首开其端。当第比斯全盛时期(前371-前362年)腓力曾以王子身份在该国为人质,亲受艾巴米仑达斯教诲。因此,以后始能青出于蓝而胜于蓝,创立他的新军制。

不过第比斯军队与马其顿军队制度原本不同,在艾巴米仑达斯指挥之下的第比斯部队中,步兵仍然是主要兵种,而骑兵只是一种支援兵力。而腓力统治的马其顿本来就是强于骑兵,自从他征服了附近的色萨利(Thessaly)之后,其骑兵实力也更形增大。于是他不仅能够用他自己的骑兵击败敌人的骑兵,而且还能够从侧面攻击敌人的步兵。根据历史的记载,我们知道自马拉松时代开始,希腊的重步兵方阵在这方面是如何敏感。

所以,从此骑兵不再只是一种支援兵种,它不仅与步兵同等重要,甚至也能作为主力出击。有时在步兵交战之前,骑兵即早已在侧面发动攻击。有时甚至在这种打击之下,整个敌军即已放弃战斗,开始逃走,于是步兵方阵根本无须进入战斗。

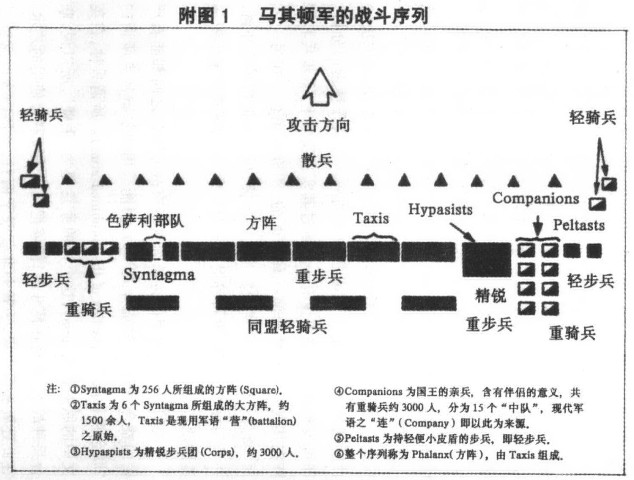

因此,甚至有战争史学家相信骑兵现在已经变成主要兵种,而方阵仅是影子而不是灯光,它不再是军队的核心,而只是一般兵力。依照他们的见解,方阵的任务现在只是维持战斗,构成一道不能穿透的防御墙,等待骑兵去主动进攻,赢取决定性胜利而已。不过,若对亚历山大的战斗记录作精密的分析,即可发现这种看法多少有一点言过其实。实际上,重步兵和方阵在其取胜中仍然扮演一种正面的、积极的角色。在另一方面,骑兵也经常受到机动轻步兵的支援,后者不但替骑兵开路,并且用标枪、弓箭、投石等提供一般支援。(马其顿军事组织参看附图1)

马其顿军事组织的特长为其所有战斗单位之间都能有严密的整合,构成一种统合战斗力,而能采用德尔布吕克所谓的“联合兵种战术”(tactics of the combined arms)。所谓兵种,在英文中的原文就是(arm),这个词的原意即为“手臂”,所以说,联合兵种战术,就是在搏斗时,能够把几只手臂联合使用的艺术。在此还要提醒大家,手臂并非仅限于两只,亚历山大时常就是由于能够伸出第三只手,所以能够取得胜利。

附图1 马其顿军的战斗序列

马其顿的联合兵种军队,固然是腓力所首创,但带着他们去打天下的人却是他儿子。仅仅由于在亚历山大指挥之下,这支兵力才能百战百胜。亚历山大的战术,严格说来,并无固定模式。诚如孙子所云:“形兵之极,至于无形。”高谈所谓模式,都是后世附会之词,其虽有助于解释,但究属皮相之谈,并非将道的精义。

依照一般研究者的看法,亚历山大所惯用的战术是一种所谓“hammer-and-anvil tactics”,若予以直译则应称为“锤砧战术”,但似乎不如意译为“打铁战术”。过去铁匠把铁块烧红后,把它放在铁砧(anvil)上,然后用铁锤(hammer)猛打,就能打出他想要制造的东西。这种程序就叫做“打铁”,俗语“趁热打铁”就是由此而来。

亚历山大经常是将其一部分兵力(不一定是步兵)当做铁砧,再把其他兵力当做铁锤,于是在双方夹击之下将敌军击碎。事实上,此种“打铁战术”并非亚历山大所发明,其来源也已不可考。古今中外的名将使用此种“模式”的人也很多。不过,能像亚历山大如此得心应手,马到成功的人却不太多。

亚历山大所常用的“打铁战术”,一直到今天仍为基本战术,虽然亚历山大从未完成一次典型的两面包围(double envelopment),实际上那也是“打铁战术”的变体,不过这种包围作战在执行上常较困难,因而汉尼拔在坎尼会战中所实施一次非常漂亮的两面包围,后人遂称之为“坎尼模式”。

为了说明“打铁战术”在战争中的一般重要性,我们还可以引述第二次世界大战中的一段往事来作为例证。根据战争史学家的评论,麦克阿瑟从荷兰地亚(Hollandia)进攻莱特(Leyte)的战役远比巴顿在欧洲的战役更勇敢也更微妙,整个战争可以代表最卓越的战略观念和战术执行。麦克阿瑟在其回忆录中曾经指出:“在此战役中,莱特就是铁砧,我希望在菲律宾中部把日军锤击成碎片。”

在将道的分析中,最后还有两点值得简明地指出:第一,亚历山大不仅每战必胜,而且他更能够把部队的损失减到最低限度。汉蒙德(N. G. J. Hammond)解释说:“从来未有一位征服者在战争中的损失会如此轻微。其原因是亚历山大善用头脑来避免‘老鼠战’(the battle of rats),意即消耗战,他不仅要赢而且还要赢得最经济。”亚历山大的此种成就也暗示一项事实:一支有良好训练,严格纪律和旺盛斗志的部队,自然会避免不必要的损失。

其次,亚历山大不仅智慧过人,更神勇无敌。这一点在古代的战争中尤其重要,因为在那种冲锋肉搏的战斗中,将领的个人英勇程度实为决定胜负的主要因素。他不仅每战必身先士卒,而且武艺超群,常能化险为夷,转危为安。他曾多次负伤,这是现代指挥官所很难想像的。

富勒将军对此有很精深的解释。他说:“要正确欣赏这个时代的战术,必须了解英雄决斗的重要性。”所以古代历史学家对于这种决斗常作详细的描述,因为这正是战斗中最具有决定性之一幕。

高加梅拉会战

要想对亚历山大的将道作认真的研究,则必须对他的战争记录作深入的分析。这当然不是本文所能尽述,现在为了示范起见,只准备以其一生中的一次最重要会战为例,来简略说明亚历山大是如何运用其将道的。即令如此,这种工作似乎还是费力不讨好,因为所要参考的资料实在太多,而想把它浓缩成为几千字,真有不知怎样下笔之苦。

据推断,高加梅拉会战发生在公元前331年10月1日,高加梅拉是一片平原,在底格里斯(Tigris)河以东,接近古城尼尼微(Nineveh),在小镇阿贝拉(Arbela)以西约110公里处,所以,有时也称阿贝拉会战。

波斯军的数量极占优势,虽然亚里安(Arrian)所说的百万以上是过分夸大,但可能在10万到25万之间。至于马其顿军则仅约4.7万人,其中步兵4万人,骑兵7000人。此外,波斯王大流士还有装着镰刀的战车(scythed war chariot)约200辆,据说他计划凭此种秘密武器制胜。概括地说,波斯军是量多而质不精,尤其缺乏坚强的步兵,稳定性严重不足。

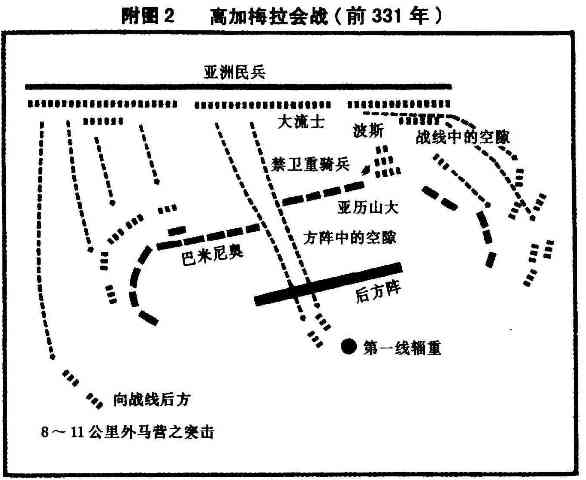

双方的战斗序列都是步兵居中,两翼为骑兵。由于波军兵力居优势,作战正面远比马军要宽,故当双方接近时,亚历山大发现在波军战车部队前方的地面已被碾平,不利抵抗,他立即命令其所部向右斜行前进,迫使波军战车移往崎岖的地形,以削弱其战斗力,而使大流土企图采取两个包围,用其大量骑兵绕过马军两翼进攻,同时在中央发动战车攻击以震撼马军步兵的战术失败。

关于亚历山大的战术部署,陶奇(Col Dodge)指出,“此种部署曾被称为一种大空心方阵(grand hollow square)”,但实际上不仅如此,此种部署主在保证比一个方阵更能获得较大的机动性,使其能够应付多方面的威胁。(参阅附图2)

不过,从会战过程中显示,比战前部署更重要的是其弹性的心灵。他不仅能猜透敌人的意图并准备其对策,而且还能依照自己的理想来发展战术。他之所以获胜主要还是由于他有先见之明。

附图2 高加梅拉会战(前331年)

当其兵力右移时,遂与由帕尔梅尼奥(Parmenio)所指挥的左翼之间发生空隙。为了预防后者被包围,他就命令部队采取梯次队形(echelon formation)。其整个计划也是由帕尔梅尼奥在左方担任防御性和牵制性的奋斗,而亚历山大本人则在右方找机会亲率精锐骑兵突破波军的战线,然后使大流士陷在“锤”(马军骑兵)和“砧”(马军重步兵方阵)两面夹攻之间。

当大流士看到马军向右斜行时,就命令其左翼的骑兵单位去攻击马军的右翼。亚历山大也派出若干骑兵单位来与之对抗,于是双方开始发生激烈的绪战。此时,大流士即向马军步兵方阵发动战车攻击。但散布在马军主战线前面的轻步兵(以标枪手为主)并未用整齐队形,所以能迅速向两侧散开,然后在战车通过时,袭击其驭手和马匹。等到战车冲到方阵前,马其顿重步兵凭着熟练的操练,严格的纪律,并未发生惊扰,而能迅速把正面让开,然后由骑兵从后方将那些战车击毁。简言之,大流士的秘密武器未能发挥想像中的威力,马其顿的联合兵种战术却稳住了阵脚。

此时,马军战线已断裂为两段,于是大流士遂命令对左翼马军(帕尔梅尼奥)发动猛攻。这是一个错误的决定,只是徒然分散其兵力和注意力。事实上,他应该倾全力来攻击右翼马军(亚历山大)。帕尔梅尼奥受到包围,情况极为紧急,几濒于危。但由于波军纪律废弛,士兵纷纷去抢劫在后方的马军营地,才使他得以渡过难关。

在右翼方面,波军仍在继续攻击,有若干骑兵单位单独前进过远,遂使波军左翼步兵与骑兵之间呈现出一个空隙,这也正是亚历山大梦寐以求的机会。他立即亲率精锐骑兵以楔形队形向空隙钻入。突入之后又立即向波军中央后方疾驰,那里是大流士本人所在的地点。此时,马军步兵正向前推进,一部分甚至跟在骑兵后面冲进了突破口。在这样惊心动魄的前后夹攻之下,大流士已经精神崩溃,立即弃军而逃。

不过,亚历山大并未立即追击,因为在孤军苦战中的帕尔梅尼奥亟待援助。所以,他立即赶往解围。等到解围之后再企图追捕大流士,已经太迟了。不过,这位波斯王是仅以身免,他不仅输掉了一场会战,而且也丧失了他的帝国。

马其顿部队在这一战中的表现可谓异常卓越,而亚历山大在将道方面的成就更可以说已经达到超凡入圣的境界。不过,若仔细观察,可以发现有两点是一般评论家所不曾注意,或至少是不曾强调的。

1、亚历山大的智勇固然高人一等,但真正的决定因素还不是智勇,而是意志(Will)。假使大流士能有较坚强的意志,不弃军而逃,死拼到底,则鹿死谁手实难逆料。在滑铁卢之战时,英军主将威灵顿(Wellington)以将才而论虽不如拿破仑,但因其具有坚定的意志,故终能获得最后胜利。所以富勒将军有云:“将道在其最高的境界,即为意志与理想的结合,而并非单纯的计算。”

(有关滑铁卢与高加梅拉之比较详见下文。)

2、诚如施利芬所云,想完成一个“坎尼”,一方面需要一个汉尼拔,另一方面还需要一个法罗。这也说明战争是一种相对性事务。其结果由双方的互动关系来决定。在高加梅拉会战中,不仅大流士不是亚历山大的对手,波斯军在素质上也远不如马其顿军。前者人数虽多,但训练不佳,纪律松懈,近似乌合之众,自难敌马其顿的百练精兵。譬如说,当他们包围帕尔梅尼奥时,若不去抢劫马军辎重,则也许能迅速将马军左翼击溃,于是即可转过头来对亚历山大的右翼兵力加以前后夹攻。果能如此,历史可能就要改写了。现在再以滑铁卢为对比:威灵顿所指挥的英国步兵,人虽不多,但训练有素,纪律严明,所以能死守阵地,一再击败法国骑兵的攻击,而终于获得胜利。

古代历史对于会战死伤数字的记载一向不太可靠。依史料记载波军已全部崩溃,非死即逃。但狄奥多(Diodorus)估计马军大约战死500人,另有非常多的负伤者。德尔布吕克认为这似乎较为可靠。

亚历山大与拿破仑的将道比较

研究将道和战争史有一重要方法即为比较法,把不同的人物和时代做一对比,往往能够发现个别研究所不能发现的特点。所以,假使想欣赏亚历山大的将道精华,最好是把他拿来与其他古今名将作对比研究。现在,就以亚历山大与拿破仑作一比较,以加深对亚历山大的认识。

选择拿破仑作为比较的对象也并非随意,因为他们的性格和事业都很类似,而且早已有著名的史学家曾做这样的比较。康德勒(David Chandler)为当代研究拿破仑将道的最著名学者,他曾认为:“拿破仑为近代史中最伟大的军人,若非有亚历山大和成吉思汗在前,则可能是有史以来最伟大者。”

研究亚历山大的史学家也曾发现二者之间颇为类似。马斯登(E. W. Marsden)曾指出,他们面临着显明相似的战略问题,一个要征服波斯,另一个要征服俄罗斯,但前者成功而后者失败。拿破仑在埃及时,要秘书把亚里安的《远征记》(Arabasis Alexandri)读给他听,但显然他未能由此而学会成功的秘密。

当然,从亚历山大到拿破仑,历史已经前进了两千年,战争形态已有很大的改变,但若作较精密的观察即可发现,改变并不像一般人所想像的那样巨大。而古今的比较仍足以显示亚历山大对战争艺术的重大贡献。

为简便起见,还是以滑铁卢来作为比较的基点,因为这是一场许多人都知道的会战。现在首先提出一个玄想的问题,假使当时法军是由亚历山大指挥,他是否能赢得这场会战?

滑铁卢会战发生于1815年6月18日。对于会战的经过不拟在此细述,我们假定读者对拿破仑战争史已有相当了解,以下的分析都是以这样的假定为基础。如果读者对于滑铁卢的故事还不太清楚,请自己去找一本参考书看看。

拿破仑在上午9时召开了一次御前会议,高谈阔论花了不少时间,所以延迟了战斗发动的时间。直到上午11时30分才发射第一枪,到下午1时,主战斗才开始。假使是亚历山大,他决不会浪费这么多时间,于是会战可能会提早开始,提早结束,这也会带来一个重大的结果,那就是敌方援军(普军)可能赶不上。

拿破仑的计划是要对英军阵地发动一系列的正面攻击。他命令他的勇将内伊(Marshal Ney)元帅指挥第一线兵力。他本人亲率禁卫军(Imperial guard)留在后方,这支精兵准备在决定性时刻始投入战斗。

一直大约到下午4时,内伊才决定对威灵顿的阵地发动大规模骑兵攻击。他出动了5000骑兵,但值得注意的是并无步兵支援。猛攻了1小时,英军还是守住了阵地。到下午5时,内伊在盛怒之下,又把其最后赌本——另外5000骑兵攻进去,而英军仍能坚持不退,尽管其方阵所承受的压力极为沉重。但此时,布吕歇尔(Bluucher)所率领的普军也已经逐渐接近。

下午6时,内伊始要求拿破仑动用禁卫军。下午7时,拿破仑把禁卫军——他的精锐步兵,带到距离前线600米处,交给内伊指挥,此时,普军已在战场上出现。下午7时半,禁卫军在“皇帝万岁”呼声中向英军发动最后一次攻势,但他们不仅没有骑兵的支援,而且还受到侧面的威胁。不久,在气衰力竭之后,败下阵来。于是在夜幕低垂时,拿破仑输掉了这场会战,也断送了他的帝国。

所有战争史学家都认为拿破仑和内伊在滑铁卢会战时曾犯不少错误,根据前人对亚历山大的研究,似乎可以合理地假定他绝对不会犯这样的错误。拿破仑的第一大错误已见前述,而亚历山大是从来不会这样拖拖拉拉的。内伊对于骑兵的使用简直不可理解,充分显示他完全不了解“联合兵种战术”,而那正是亚历山大所擅长的。最后,亚历山大决不会像拿破仑那样一直不亲临前线,这似乎很难理解。威灵顿曾说过,“拿破仑在战场上的出现可值4万大军(Worth 40000 men)”,但在滑铁卢,很奇怪,他却一直留在很远的后方,当然也就不能发挥这样的心理效果。甚至据说他对于内伊的指挥方式感到很不满意,但因为距离太远而无法加以矫正。像这样的错误,对于亚历山大而言,是绝对不可想像的。

在此还可以提出一点比较性的解释。亚历山大在高加梅拉之战时只有25岁,真是少年俊才。拿破仑在滑铁卢之战时已经46岁,不仅入到中年,而且养尊处优,早已发福了。尤其征俄失败,以致放逐厄尔巴岛,此次卷土重来,他的意气已不免消沉,意志也已开始动摇。所以,他的身心状况都已过巅峰而呈现疲态,这也许即为他所以比过去远较消极懒散的原因。

结论

亚历山大逝世距今已两千余年,当然,要把这个时代的战争和那个时代的战争相比较,的确是很难,因为有许多因素根本无法比较。不过,他在两千年前即已把将道提升到最高水准,则应为大家所公认的事实。以后,罗马人对步兵的组织虽曾加以改进,但历数古代名将,从无任何人在将道的贡献上能超过亚历山大。

诚如陶奇所云:“以为将而论,亚历山大的成就超过任何人。在他以前,没有任何人替他留下榜样,但他却能以身作则,指导后人应如何作战,并建立了第一套战争艺术原理,而汉尼拔、恺撒、古斯塔夫斯、屠云尼、尤金亲王、马尔波罗、腓特烈和拿破仑都只是将其发扬光大而已。”

亚历山大的将道,就历史而言,虽称得上是“前无古人”,但就战争未来发展而言,却不一定就是“后无来者”,只要我们学习其将道精髓,并有效融会现代战争特质与艺术,仍可有“青出于蓝而胜于蓝”的机会。