论晋楚城濮之战·第一

作者:钮先钟 ·中国

出自————《历史与战略》

出自————《现代军事理论》

引言

中国历史对研究战争的人而言,是一座尚未开发的宝库。有太多资料值得研究,但从事此种研究的人并不多,而已有的成就也很有限。要想写一部完整的中国战争史真是谈何容易。不过,若能从历史中抽出若干片段,加以精密分析,则仍不失为一种奠基的工作,尤其可以引起年轻的一代对我国战争史研究的兴趣。

对于史料的选择应有两项标准:(1)在史籍中能找到足够的记载以作精密分析的素材。这一点很重要,因为我国史书对战争的记载往往失之过简。所以,有很多事实虽明知其重要,但无法作认真的分析。历史研究是一门科学,绝不容许凭空臆断。(2)战争本身有足够重要性,也就是说这次会战对于历史的演进是一关键,亦即所谓“决定性会战”(Decisive Battle)。在此有一点应附带说明,古代战争大致都很短暂,往往仅以一次会战为核心。所以,战争与会战在意义上几不可分,甚至也无区分之必要。

所谓“精密分析”(critical analysis)的观念发源于克劳塞维茨(Carl von Clausewitz)。他说精密分析是沟通理论与实践的桥梁,其目的是要帮助克服二者之间的差距。其内容包括三点:(1)可疑事实的发现和解释;(2)从效果回溯原因;(3)吸取历史教训,包括褒贬批评在内。

本文所选择的主题为春秋时代晋楚城濮之战。为何作此选择?其理由是它符合上述的标准:(1)(左传)和(国语)对这次会战都有相当良好的记载。尤其应指出的是,从战争研究的观点来看,《左传》的价值是远超后世其他史书。(2)这一会战从战争史家眼中看来,要算是名副其实的决定性会战,可以作为范例,并且在战略领域中也能提供若干有意义的教训,所以值得深入分析。

春秋时代

自西周灭亡(前771年)平王东迁起,中国历史进入东周时代。从此时开始到秦始皇统一中国(前221年)为止,中间为长达550年的战乱时代。史家又将其分成两段,前段为春秋,后段为战国。“春秋”之定名系取自孔子所修鲁史,其起点为周平王四十九年(前722年),终点为周敬王三十九年(前481年),前后共242年,但与西周之覆亡,战国之开始,两头都不衔接。所以,若把春秋时代的起点定为周乎王元年(前770年),终点定为威烈王二十三年(前403年),则不仅时间可以衔接,而且也比较方便合理。照这样计算,春秋时代全长应为368年。战国时代起点通常都认定为三家分晋,那是在公元前453年。但周室给予其合法承认则在公元前403年,所以以此为正式起点是有合理根据的。

平王东迁后,虽名义上仍维持中央政府(王室),但实际上对地方政权(诸侯)已丧失控制能力。所谓中原(黄河中下游)已成权力真空,大小诸侯互相兼并,形成无政府状态。内忧必然导致外患,中原的混乱衰弱引起四周野蛮民族(戎狄荆蛮)觊觎之心。当他们乘机入侵时,内忧外患又结为一体,使战争日益扩大,战祸日益蔓延。

从周平王东迁到齐桓公称霸(前770-前679年),其间90年可算是黑暗时期。中原诸国不仅互相攻伐,而国内也不断发生内乱,戎狄与荆楚两大野蛮势力分别从南北两面入侵,真乃危急存亡之秋。但很侥幸,齐桓公获管仲之助,奋起领导中原诸国,实施“尊王攘夷”政策,遂终能化险为夷,转危为安。齐桓公开始称霸是周(上敖下厘)王三年(前679年),到他于周襄王九年(前634年)逝世时为止,共37年,可称为齐桓霸政时期,也是所谓“五霸”的开始,就整个中国而言,可称是小康之局。

春秋初期,最严重的外患是戎狄交侵,所以中原的注意力是放在北面,而在南方又有一个更强大的敌人正在兴起,那就是楚国。比较起来,楚国是一个远较严重的威胁,因为北方野蛮民族缺乏统一组织,也无长远战略,而楚国则不然。它不仅文化水准较高,早已是个统一国家,并且采取长远的扩张战略。自周夷王时(前894-前879年)楚君即已自称为王(其原有的封爵是子),换言之,即已脱离周室而独立。由于其周围都是小国和野蛮部落,楚国的扩张也就相当容易,不过数十年即已控制整个汉水流域和长江中游,成为南方惟一强国。

齐桓公称霸之前,楚国即已灭了申、息、邓等国,并攻入蔡国,其势力已駸駸北上,对中原开始构成重大威胁。所以,从战略观点来看,齐桓公是处于两面作战的不利形势。管仲所采取的似乎是一种先北后南的战略,直到齐桓公二十三年,即周惠王二十一年(前656年),在北面威胁已暂时解除后,始兴兵伐楚。但齐国并无彻底击败楚国的实力和决心,其真正意图不过是以战迫和。

楚成王看到七国(齐、鲁、宋、陈、卫、曹、许)联军声势浩大,遂一面发兵北上迎敌,一面遣使(屈原)去和齐国谈判。结果双方在召陵会盟,结束了这次危机。楚国承认齐国的霸权,不再向北扩张,但不幸只是暂时而已。

齐桓公死后,情况立即改变。中原诸侯缺乏有力领导,不再能联合对抗外侮。而在此时,楚国以子文为令尹(宰相),修明政治,发展经济,整军经武,国势大振。子文为春秋时代伟大政治家之一,孔子对他颇有好评。他对楚国的强盛有极大贡献,但可惜他推荐子玉为其继承人却是一大败笔,并终于使楚国受到一次严重的挫败(详见下文)。

中原方面也有一人想接替齐桓公的霸业,那就是不自量力的宋襄公。虽然他不乏堂吉诃德(Don Quixele)式的勇气,但他的失败却是必然的。其原因有三点:(1)宋是殷商后代,不是周室宗亲,根本缺乏政治号召力;(2)宋,小国也,权力基础薄弱,不是楚国的对手;(3)他本人头脑顽固,不识时务。结果在泓(水)之战(前638年)宋军为楚军所击败,他本人也身负重伤,从此一蹶不振。把他列入“五霸”名单只可以说是历史的讽刺。

宋襄公称霸不成,局势遂成一面倒。楚国北进几乎已无阻力。若非晋文公兴起,则周室之亡实指日可待。由于晋国不仅能继承齐国的霸业,而且还能维持较长久的时间,于是此后将近90年的历史遂以晋楚争霸为焦点。

晋楚争霸

西周初期推行封建制度时,似乎有一原则:与王室关系比较密切的宗亲会被安置在较好的地区,而关系较疏远的臣仆(多为异姓)则分得较偏远的地区。这也是自然之理,但后者反而因祸得福。因为在边区有较大的发展空间,所以他们的封地后来都变成春秋时代的大国。而那些当初最受优待的国家却始终挤在一起,很难强大起来。不过,晋国要算是例外。晋国的始祖是周成王的幼弟,他受封的时间已经很晚。那时中原土地可能早已分封完毕,所以,他获得的是一块接近戎狄的边区,即大致为今天的山西省。换言之,这块地在当时并不太好,但却有发展之余地。这也正是晋国以后能够称霸的基本原因之一。

晋国从周惠王、襄王时代(前676-前617年)开始,即已逐渐发展成为中原北部大国。其领土已经不仅限于今山西省南部,而更向北延伸,同时也向南进占今晋、陕、豫之间的重要三角地带。所以,在战略形势上是进可攻而退可守。晋国土壤肥沃,水利良好,人口适度,在经济方面有很大的潜力。简言之,这个国家有足够称霸的物质基础。

晋文公的父亲献公本来很发愤图强,后来因宠骊姬之故,废杀世子申生,因而导致晋国内乱达15年之久。晋文公名重耳,为献公次子,于周惠王二十二年(前655年)逃亡出国,在外流亡19年,到周襄王十六年(前636年)始由秦穆公派兵护送返国接管政权。

晋文公返国即位后,励精图治,其成就的确非常惊人。仅花了4年的时间,即能在城濮之战中击败楚军,大振国威,建立霸业,真可谓历史的奇迹。其成功主因是由于这4年内晋国进步神速,《国语》对此成就曾作详尽的描述:

公属百官,赋职任功。弃责薄敛,施舍分寡。救乏振滞,匡困资无。轻关易道,通商宽农。懋穑劝分,省用足财。利器明德,以厚民性。举善援能,官方定物,正名育类。昭旧族,爱亲戚,明贤良,尊贵宠,赏功劳,事耇老,礼宾旅,支故旧。胥、籍、狐、箕、栾、郡、柏、先、(左羊右舌)、董、韩,寔掌近官。诸姬之良,掌其中官。异姓之能,掌其远官。公食贡,大夫食邑,士食田,庶人食力,工商食官,皂隶食职,官宰食加。政平民阜,财用不匮。(《国语·晋语四》)

简言之,文公不仅重视经济发展,而且也重视社会福利。他建立了一套有效的贵族官僚体系,对财富也作公平合理的分配,所以,始能“政平民阜”,奠立富强的基础。

在整顿内政的同时,晋国也已开始其外交活动。所采取的第一项步骤是在文公即位次年(前635年)出兵讨伐王子带,把周襄王送回其都城(洛邑),借以结好王室,这也是“尊王攘夷”政策的第一次尝试。这一行动出于狐偃(子犯)的建议,《左传》和《国语》都有记载,但内容略有不同,现在分别引述如下以作比较:

秦伯师于河上,将纳王,狐偃言于晋侯日:“求诸侯,莫如勤王,诸侯信之,且大义也。继父之业而宣信于诸侯,今可为矣。”(《左传·僖公二十五年》)

冬,襄王避昭叔之难,居于郑地汜。使来告难,亦使告于秦。子犯曰:“民亲而不知义也,君盍纳王以教之义。若不纳,秦将纳之,则失周矣,何以求诸侯?不能修身而又不能宗人,人将焉依?继文之业,定武之功,启土安疆,于此乎在矣!君其务之。”(《国语·晋语四》)

把两种记录加以综合观察,可知这一行动具有多方面战略意义:不仅能宣信于诸侯和教民以义,而且抢先下手不让秦国获得勤王之功。

接着为表示修好,同年秋,晋又出兵助秦攻都(国名),并袭取楚之商密。这是一石二鸟的战略。一方面帮助秦国打通出武关和荆紫关的路线,以导致秦国向南发展,而不在中原方面成为晋国的竞争者。另一方面利用秦的南进来牵制楚国,并减轻其向中原北进的压力。

同年冬季,晋又出兵围原(小国),这又是一次炫耀武力的外交行动。文王命持三日之粮,到时原不降遂命去之。谍报人员说:“原将降矣!”军吏请待之。文公曰:“信,国之宝也,民之所庇也,得原失信,何以庇?所亡滋多。”于是退一舍(一宿的距离)而原降。上述三次行动都可算是晋国争取霸权之前的热身运动,其主要是完成心理准备。《左传》对此有相当精辟的解释,现在引述如下:

晋侯始入而教其民,二年,欲用之,子犯日:“民未知义,未安其居。”于是出定襄王,入务利民,民怀生矣。将用之,子犯曰:“民未知信,未宣其用。”于是乎伐原以示其信。民易资者不求其丰焉,明征其辞。公日:“可矣乎?”子犯曰:“民未知礼,未生其共。”于是乎大搜以示知礼,作执秩以正其官,民听不惑而后用之。出毂戊,释宋围,一战而霸,文之教也。(《左传·僖公二十八年》)

诚如许多西方战略大师之共识,战争的准备要比战争的进行更重要。而在战争准备中,精神似乎又重于物质。人民必须知义、知信、知礼,然后始可一战。

战争涉及两方面问题,所以在说完了晋国方面之后,必须转而讨论楚国的情况。当晋国正在发愤图强之际,楚国也已经如日中天,盛极一时。周襄王二十年(前632年)楚将围宋,使子文治兵(演习)于暌(他此时已经不做令尹),终朝而毕,不戮一人。不久子玉(时任令尹)复治兵于(上艹下为),终日而异,鞭七人贯三人耳。国老皆贺子文(认为他举荐得人)。子文饮之酒,子(上艹下为)贾尚幼,后至不贺。子文问之,对曰:“不知所贺。子之传政于子玉曰以靖国也。靖诸内而败之外,所获几何?子玉之败,子之举也。举以败国,将何贺焉?子玉刚而无礼,不可以治民,过三百乘不能入矣(战败不能回国),苟人而贺,何后之有?”他是第一位预测子玉必败的人,真可谓有先见之明。

自宋襄公图霸不成后,宋即与楚结盟,事实上,已成其附庸。但在周襄王十八年(前634年),宋成公又叛楚通晋,所以,楚成王遂决定次年兴兵伐宋。这一行动又引起一连串连锁反应,终于触发春秋时代的第一次决定性会战——城濮之战(城濮在今山东濮县临濮镇)。

城濮之战

宋成公叛楚通晋,自然给晋国以莫大的鼓舞,而对楚国则为一次重大外交失败。楚成王为维持其作为盟主的威信,遂在周襄王十九年冬季亲率楚、陈、蔡、郑、许五国联军围攻宋都,以讨其背盟通敌之罪。宋成公即遣公孙固如晋告急。此时,先轸遂向晋文公建议:“报施救患,取威定霸,于是乎在矣。”文公采纳其意见,决定出兵救宋。但晋军若直接救宋,则必须经过曹卫两国,而这两国都是楚的同盟国,势必会构成障碍。于是狐偃遂又建议:“楚始得曹而新昏于卫,若伐曹、卫,楚必救之,则齐宋免矣。”(前年楚使申叔侯毂戍以逼齐。)这也是很高明的计谋,有反客为主之妙,也正是20世纪前期英国战略大师李德哈特所提倡的“间接路线”(indirect approach)。假使晋军越过曹卫而救宋,则不仅要顾虑交通线的安全,而且更是劳师伐远,反之,楚军则可以逸待劳。若先攻曹卫迫使楚军北上,则不仅可解宋围而更能使主客易势。所以,文公欣然采纳此项建议。

于是晋国立即动员(搜于被卢),决定战斗序列(作三军),选择指挥官(谋元帅)。在战斗序列上分为上、中、下三军,以中军为主力,所以,中军将也兼全军总司令(元帅)。每军都有一将一佐,但从以后战斗情况来看,他们似乎是各自指挥一部分兵力,而非共同指挥一个部队。也许可以说晋军的编组颇有弹性,其兵力可以分合使用。对于指挥人选的选定,《左传》与《国语》记载大致相同,但后者较佳,现在引述如下:

文公问元帅于赵衰,对日:“郤毂可,行年五十矣,守学弥惇。夫先王之法志,德义之府也。夫德义,生民之本也。能惇笃者,不忘百姓也。请使郤毂。”《国语·晋语四》 [ cdhyy注:本处为引语,但用楷体有几个字不能显示,故只好用宋体。 ]

《左传》对赵衰之语是这样记载:

“郤毂可,臣亟闻其言矣:说礼乐而敦《诗》、《书》。《诗》、《书》,义之府也;礼、乐,德之则也。德、义,利之本也。《夏书》曰:‘赋纳以言,明试以功,车服以庸。’君其试之。”(《左传·僖公二十七年》) [注:本处为引语,但用楷体有几个字不能显示,故只好用宋体。 ]

似乎不如《国语》的简要。

蒋百里先生曾说:“《左传》到现在还是世界上最好的一部模范战争史。”他认为赵衰之言颇有深意,因为当时的贵族(武士)会打仗并不稀奇,但“说礼乐,敦《诗》、《书》”的人却极少,所以应该请他出任元帅(见《从历史上解释国防经济学之基本原则》)。

至于其他将领又是如何选择的,还是看《国语》的记载:

公使赵衰为卿(将),辞曰:“栾枝贞慎,先轸有谋,胥臣多闻,皆可以为辅佐,臣弗若也。”乃使栾枝将下军,先轸佐之。……公使原季(赵衰)为卿,辞日:“夫三德者,偃之出也。以德纪民,其章大矣,不可废也。”使狐偃为卿,辞日:“毛之智贤于臣,其齿又长,毛也不在位,不敢闻命。”乃使狐毛将上军,狐偃佐之。(《国语·晋语四》)

从这些记录上可以获得两项印象:(1)晋国当时的贵族政治是相当“民主化”,臣下都勇于发言,而君王也能察纳雅言;(2)那些精英分子都有谦谦君子之风,尤其是赵衰和狐偃均为文公最亲信的人,在流亡期间曾共患难,而能如此谦让,把重要位置让给那些过去不曾追随文公的人,更是难能可贵。这对于晋国内部团结应有重大增强作用。

最后决定的战斗序列如下:

上军 狐毛(将) 狐偃(佐)

中军 郤毂(将) 郤溱(佐)

下军 栾枝(将) 先轸(佐)

次年一月,郤毂在军中逝世,人事遂又调整。先轸以下军佐跃升中军主将,《左传》的评语是“上德也”,他的遗缺由胥臣接任。此后直到城濮会战时均无改变。

周襄王二十年(前632年)农历正月,晋军开始出动,以曹卫二国为攻击目标。卫国内部发生政变,晋军顺利进入该国。曹国则作了相当顽强的抵抗,到第三日才完全攻占。晋军进攻曹卫的目的本是引诱楚军北上,但楚军不为所动,仍继续围攻宋。于是后者遂又遣使来寻求紧急援助。文公本欲立即前进,但由于同盟国(齐、秦)不同意而受到牵制,所以感到左右为难,于是先轸献计如下(以下的引述均出自《左传》)。

公日:“宋人告急,舍之则绝,告楚不许。我欲战矣,齐秦未可,若之何?”先轸日:“使宋舍我而赂齐秦,藉之告楚。我执曹君而分曹卫之田以赐宋人。楚爱曹卫,必不许也。喜赂怒顽,能无战乎?”

这段话比较复杂,所以要略加解释。先轸建议一方面让宋向齐秦行贿,请他们代向楚国求情解围。另一方面,晋军却拘禁曹君并把曹卫之田分赐宋人,以激怒楚国使其必然拒绝齐秦的请求。于是二国既喜宋之贿赂,又怒楚之顽固,就一定会同意晋国进军。从这件事上可以看出,在国际关系中,同盟有时是一种包袱。

关于晋国方面暂时说到这里为止,现在再谈楚国方面的情形。楚成王一向都很敬佩晋文公,当其流亡过楚时,曾给予其礼遇,并且拒绝子玉想杀他的建议。他们之间还留下一段“退避三舍”的佳话,可以说彼此惺惺相惜。当晋军破曹时,楚成王即决定撤兵回国,不与晋军冲突,这是一个相当明智的决策。他本人首先回国(入居于申)并令申叔去谷,子玉去宋,而且还特别告诫子玉曰:

无从晋师。晋侯在外十九年矣,而果得晋国。险阻艰难,备尝之矣;民之情伪,尽知之矣。天假之年,而除其害。天之所置,岂可废乎?《军志》曰:“允当则归。”又曰:“知难而退。”又曰:“有德不可敌。”此三志者,晋之谓矣。

子玉冥顽不灵,反而使伯芬向成王请战。他说:“非敢必有功也,愿以间执谗慝之口。”成王很不高兴但无可奈何,只好给他少量增援,包括“西广、东宫与若敖之六卒”在内。于是子玉派宛春为使向晋文公说:“请复卫侯而封曹,臣亦解宋之围。”子犯认为:“子玉无礼哉,君取一臣取二,不可失(机)矣。”先轸却有较高明的见解,他说:

子与之。定人之谓礼,楚一言而定三国,我一言而亡之,我则无礼,何以战乎?不许楚言,是弃宋也。救而弃之,谓诸侯何?楚有三施,我有三怨,怨仇已多,将何以战?不如私许复曹卫以携之,执宛春以怒楚,既战而后图之。

先轸这段话分析得非常清楚,也提供一项重要启示:战略的主旨就是斗智,必须在智慧上超越对方始能获胜。文公乃拘禁楚使,并私下对曹卫两国许下复国的承诺。这两国遂宣布与楚绝交。子玉大怒,开始求战(从晋师)。晋师退避。军吏曰:“以君辟臣,辱也,且楚师老矣,何故退?”子犯立即作了合理的解释:

师直为壮,曲为老,岂在久乎?微楚之惠不及此,退三舍辟之,所以报也。背惠食言,以亢其仇,我曲楚直,其众素饱,不可谓老。我退而楚还,我将何求?若其不还,君退臣犯,曲在彼矣。

晋师退了三舍,楚方全军都认为应适可而止,但子玉不肯,于是春秋时代的决定性会战遂无可避免。

夏四月,戌辰日,也就是会战前夕,晋侯(他的正式封爵)、宋公、齐(大夫)国归父及崔夭、秦(大夫)小子懋次于城濮。楚师背酅(丘陵地名)而舍,因为楚人居高临下,文公遂颇感忧虑。以后又听到舆人之诵更使他感到疑惑。简言之,即令到此时,他还下不了决心。子犯遂替他打气说:“战也!战而捷必得诸侯,若其不捷,表里山河必无害也。”这就是说胜则为天下盟主,败也还可自保,所以不必患得患失。晋文公又问:“若楚惠何?”栾枝遂晓以大义说:“汉阳诸姬楚实尽之,思小惠而忘大耻,不如战也!”夜间文公做了一个噩梦,子犯又设法解释才使他情绪恢复稳定。从这些记录中,即可了解决策者的心情是如何沉重,而只有读历史的人始能感觉到此种心情。

子玉使斗勃请战,这是一种礼节,但所说的话则非常轻浮无礼:“请与君之士戏,君冯(凭)轼而观之,得臣(子玉名)与寓目焉。”文公派栾枝去回答,措辞非常庄重得体,不愧为大国霸主风度:“寡居闻命矣。楚君之惠未之敢忘,是以在此为大夫退,其敢当君乎?既不获命矣,敢烦大夫谓二三子,戒尔车乘,敬尔君事,诘朝将见。”

于是晋军作战前的最后一次演习,足以证明其准备的认真。晋军七百乘,(左革右显)(背甲)、靷,(胸甲)、鞅(腹甲)、靽(后甲)(装备齐全),文公登有莘之墟(今山东曹县西北)对全军作了一次校阅,然后讲评说:“少长有礼,其可用也。”直到此时,他似乎总算是放心了,接着就砍伐当地的树木用来作为补充武器。

会战分析

对于这次会战,《左传》有完整记录,现在先把它全部抄下,然后再根据原文和战略理论来加以精密分析,以期能解释若干疑问,并吸取有价值的教训。

已巳,晋师陈(阵)于莘北,胥臣以下军之佐当陈、蔡。子玉以若敖之六卒将中军,曰:“今日必无晋矣!”子西将左,子上将右。胥臣蒙马以虎皮,先犯陈、蔡。陈、蔡奔,楚右师溃,狐毛设二旆而退之。栾枝使舆曳柴而伪遁,楚师驰之,原(先)轸、郤溱以中军公族横击之,狐毛、狐偃以上军夹攻子西,楚左师溃。楚师败绩。子玉收其卒而止,故不败。 [ 注:本处为引语,但用楷体有几个字不能显示,故只好用宋体。 ]

上述记载似乎很简短,而且也好像有漏洞和疑问,并且在后世引起若干争论。事实上,若与其他史书比较,《左传》的记载要算是相当详尽扼要,蒋百里先生的评语并不过分。后人的意见有些是不曾经过认真分析的,以致引起误解,并非《左传》本身的过错。为方便起见,现在将我个人的看法逐条列举如下:

1、首先要提出的问题就是双方的兵力,这也是研究古代战争时的最大难题。这个问题又可分成三个小问题:(1)齐秦宋三国兵力是否参加战斗;(2)晋军的兵力;(3)楚军的兵力。

(1)《春秋》经文的记载为:“夏四月己巳,晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮。”但《左传》在对会战经过的叙述中完全不曾提到同盟军。照战略理论来判断,则三国之师既不可能参加会战,而且也无此必要。为什么不可能?因为同盟兵力联合作战是一件很困难的事情,必须事先有很好的协调,否则根本无法行动,古今中外都是一样。晋国与那些国家的同盟关系刚刚建立(秦国可能例外),其意义是外交多于军事,他们之间并无统一指挥组织,所以不能够联合作战。为什么无必要?同盟国即令派遣兵力,也只是象征性的。晋军已经很强大,根本无须他们协助。所以,少数的同盟军可能只作“壁上观”,并未投入战斗。这在古代也是常见的现象,不足为怪。孔老夫子认为他们“战于城濮”也没有错,因为参加战争并不一定就要投入会战。

(2)晋军到底有多少兵力?《左传》告诉我们的惟一数字就是“七百乘”,一乘兵车配合多少人员,在当时应该是人尽皆知的常识,所以左氏也自然不必再作说明,但这种省略却给后人带来极大的困难。虽然一乘兵车配置多少步(徒)兵已有多种不同的考据和计算,但哪种完全正确则很难断言。照我个人想象,一乘兵车可能最多配兵员一百人,包括车士和步兵在内。如果是这样,则晋军投入会战的人数最高可达七万之多。这在古代已经是一个很大的数字。

晋军共有三个军,似可假定上下两军各为两万人、中军为三万人,因为中军还包括“公族”(即保护君主的禁军)在内,人数较多也是合理的。兵车的分配可能也是照此比例。此外,晋国的各军似乎又分成两个战斗集团,由其将佐分别指挥,这是根据会战的理则来分析,并无具体的证据。果真如此,晋军每一个战斗集团兵力应为官兵一万人、车一百乘,依理那是一个可由一个人来指挥的有效单位。(七万人的估计也许还是太高,比较保守的估计可能应为五万到七万之间。)

(3)楚军的兵力则更难估计,其原因有三:①《左传》没有任何记载;②楚军单位名称与中原诸国不尽相同,对其组织也缺乏资料;③楚军中有同盟(附庸)兵力混合在一起,真正的楚军有多少,谁都不知道。概括言之,楚国在当时是天下莫强焉,其兵力的雄厚应无疑问。不过,城濮之战,严格说来,不是楚王所想打的。楚国事先也无计划,并未准备倾全力来与晋国争霸,所以,所用的兵力只是其全部的一部分而已。

子玉率领前往围宋的是一支同盟兵力,包括五国的部队,其中楚军所占比例自不会太高,宋国是一个弱国,用这样杂牌部队去围攻它也绰绰有余,所以,楚国自不必动用其主力。等到子玉请战时,楚王只勉强地给以少量增援,不过其中也包括若干精兵在内。尤其是所谓“若敖之六卒”一定是享誉国际的精锐部队,否则《左传》不会那样一再提到它。但城濮之战,楚方究竟投入多少兵力还是无从估计,而只能推断。

楚军(包括陈蔡)总数一定不会少于晋军,甚至可能略占优势,否则子玉不会那样狂妄,自信“今日必无晋矣”!再说到素质,楚军本身绝对不会比晋军差,但其同盟兵力则必然较差,这也就构成楚方的致命伤。在此应附带说明为何楚方能利用同盟兵力的理由,那是因为后者早已整合在楚军指挥体系之内,不会产生协调上的困难。楚军在这一战中有多少兵车,我们也不知道,但大致应与晋军相等。在步兵方面,楚军可能较多,而且素质也不差。此外,还有一个重要事实应说明:在春秋时代还没有编成战斗单位的骑兵。骑兵的出现是在战国时代,到那时兵车遂开始被淘汰。

2、在分析兵力数量之后,就应进一步研究双方的兵力部署。概括地说,双方都是分为三军,彼此对峙。但实际上还是有两个问题值得检讨:(1)晋军下军将栾枝所部布置在何处?(2)楚方右军(师)除陈蔡以外,是否还有楚国部队?这两个问题之间又有连带关系,所以,似乎应该合并讨论。

照传统想法,下军是一整体,栾枝当然应该在晋军左翼方面,面对着楚方右军。但《左传》只特别强调“胥臣以下军之佐当陈蔡”,对栾枝的位置则未做任何说明,而且在“楚右师溃”之前也不曾提到栾枝,以后才说到“栾枝……伪遁,楚师驰之”。假使栾枝位置在左翼,则楚右师已溃,他又何必伪遁,而哪里又有楚师来驰(追)之?显然是不合理。从另一方面来看,假使楚军右翼除陈蔡以外还有楚国部队,则陈蔡奔后楚师也就不可能立即崩溃。因此,可以断定正因为楚右师是完全由陈蔡兵力所组成,素质低劣,所以晋方才敢只用下军的一半兵力来当它。也许有人要问:既然没有楚国兵力,为什么“子上将右”?这实在一点都不奇怪,同盟兵力由盟主国家将领指挥是常见的现象。

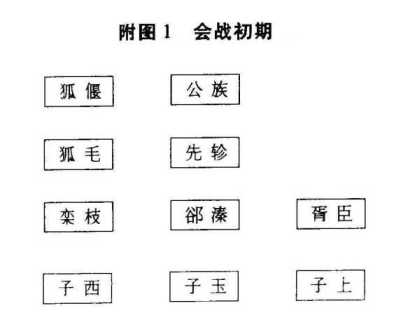

至于栾枝的正确位置在何处,只要细读《左传》原文即可知他是在晋军右翼方面。因此,我们又必须作进一步的推断,那就是晋军所采取的并非传统式的部署。若以半个军为单位来计算:左翼只有一个单位(胥臣),右翼有三个单位(狐毛、狐偃、栾枝);中央为两个单位(先轸、郤溱),不过,还包括“公族”在内,它大概也相当于一个单位,也许人数略少一点。这可能是一种大胆而创新的部署,并且也构成胜利的主因(附图1)。

附图1 会战初期

楚军方面的部署,《左传》的记载更不完全。可以推断的只有下述几点:其右翼兵力(陈蔡)最弱,不过并不一定表示人数最少。其主力可能集中在左翼上,但子玉是一个很自私的人,所以,中军也控制了不少精兵,结果遂不免顾此失彼,尤其是中军兵力似乎根本不曾投入战斗。

3、现在就到了研究的焦点,即会战的过程。《左传》的记载实在很清楚,假使后人还不懂,则只能怪自己而不能怪古人。《左传》将全部过程分为三个阶段:

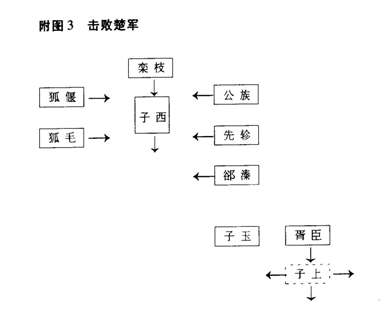

(1)胥臣首先发动攻击,马蒙虎皮产生奇袭作用,素质低劣的陈蔡部队立即奔散,迅速结束了晋军左翼方面的战斗(楚右师溃)。

(2)在晋军右翼方面,狐毛“设二旆而退之”,即移动军旗的位置,表示部队已在撤退。他可能是把兵力向侧面移动(包括狐偃在内)。栾枝则扮演比较戏剧化的角色,用车曳柴伪遁(扬起大量尘土),使敌人误信晋军已全面退却。于是子西率领楚左军发动追击(驰之),深入晋方阵地,自投罗网。接着晋军就从两侧发动夹击,把楚师击溃。

(3)到此时楚军已经败定了(楚师败绩)。不过,子玉仍能收回其所控制的中军兵力,停止前进(收其卒而止)。所以,这一部分兵力尚能保持不败(故不败)。

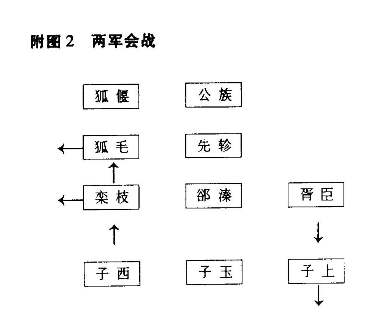

《左传》的惟一缺点是对晋军战斗序列的正确位置不曾说明。照理说,那样多的人不可能都摆在一条横线上。所以,晋军各单位可能采取梯次配置,也许栾枝在第一线,二狐分别占第二及第三线,因此,上军必须先移动,然后栾枝才能向后伪遁。这样在正面上就会呈现缺口,不怕楚军不钻进来(附图2及附图3)。

附图2 两军会战

附图3 击败楚军

结论

晋军的胜利绝非侥幸,他们应该胜的理由实在太多,诚如孙子所云:“胜兵先胜而后求战。”现在只把最重要的几点列举如下:

1、晋国对战争有充分准备,志在必胜,而楚王则根本不想打这一仗,也无意倾全力来与晋争霸。

2、晋方领导层的合作可叹观止,尤其是人才辈出,令人羡慕。

3、战争永远有两面,楚方的败因即为晋方的胜因。子玉刚而无礼是导致晋国胜利主因之一。其实他不应求战(将不可愠而致战),他甚至视战争为“戏”,简直岂有此理。

4、会战前,晋国的大战略(外交政策)运用相当成功,增加了会战胜算。

5、晋军对于会战有周密计划,对于奇袭、欺敌、集中等战争原则都能作果敢的使用,就当时的军事学术水准来看,应该算是超时代的成就。

6、最后还有一点也许是过去论者所不曾注意的。晋方对楚方情况似乎知道得很清楚,是以能谋而后动。因此,晋军应有极佳情报来源。《左传》对此并无记载,但我却在《国语》上找到一个证据,相当有趣,现在引述如下:

昔令尹子元之难,或谮王孙启于成王,王弗是,王孙启奔晋,晋人用之。及城濮之役,晋将遁矣。王孙启与于军事,谓先轸日:“是师也,唯子玉欲之,与王心违,故唯东宫与西广寔来。诸侯之从者,叛者半矣,若敖氏离矣,楚师必败,何故去之?”先轸从之,大败楚师,则王孙启之为也。(《国语·楚语上》) [ 注:本处为引语,但用楷体有几个字不能显示,故只好用宋体。 ]

这是令尹子木在论“楚材晋用”时所说的话,应该信而有征。由此看来,孙子的话真不错:“先知者……必取于人,知敌之情者也。”因为能先知,所以战略才会成功,这也许是城濮之战的最重要教训。

城濮之战为真正的决定性会战,虽然楚军损失并不太大,对楚国国力的减弱也很有限,但精神的效果远超过物质。在此之前,楚国的国际威望可说无与伦比,楚军几乎从未战败,以齐桓公之强都不敢撄其锋。齐桓公死后,宋襄公称霸不成,楚国的扩张遂再不受任何围堵。鲁、卫、郑、曹、陈、蔡、许、宋等国都已成其附庸。中原大部分都已成其势力范围。正当中原命运不绝如缕之际,城濮之战带来了空前未有的转机。

晋军击败楚军在当时造成的心理震撼之大实不难想像。一方面,楚军常胜的神话被击破了,另一方面,中原诸国团结御侮的信心又再度复活。以后晋楚虽继续争霸,但中原同盟在晋国领导之下始终能够抵抗外侮,稳定局势近百年之久。华夏文化能发扬光大,都应归功于城濮的胜利。简言之,这一战决定了历史潮流的走向,称之为决定性会战,实至为允当。