在阳光下“散步”·第十八

作者:哈罗德·G.穆尔 ·美国

约瑟夫·盖洛威 ·美国

出自————《我们年轻时曾经是战士》

出自————《战争通史》

“……我们得到的是口头命令:到这里去。手指朝地图上指一指。我们就像在朝鲜一样,接到命令就出发。”

——罗伯特·A.麦克代德上校

把它叫做命该如此吧,或者把它叫做重蹈我们第七骑兵团前任指挥官卡斯特的覆辙。但是不管你把这次行动叫做什么,它绝对丝毫与空中机动无关。接过防守“X光”着陆区任务的两个营快要放弃它了,他们正沿着进入着陆区时的原路离开——徒步行军撤离。1965年11月17日是星期三,这天上午阳光灿烂。不管第一骑兵团的435架直升机这天上午在干什么,就是没有一架飞来把第五骑兵团鲍勃·塔利中校那个二营运送到“哥伦布”着陆区,或者把第七骑兵团罗伯特·麦克代德中校指挥的二营运送到地图上标明代号为“阿尔巴尼”的着陆区。两个营的官兵一边抱怨发牢骚,一边整理背包准备出发。上级来的消息已经传达到所有士兵:空军的巨型B-52轰炸机已经从关岛起飞,它们轰炸的目标是朱邦山的山坡。这些飞机共装载220公斤一枚的炸弹200多吨。当重磅炸弹从7000多米的高空倾泻而下的时候,我方的部队必须在上午10点左右以前撤到离目标区域3公里以外的安全区。上午9点钟,鲍勃·塔利那个营的部队朝东北方向出发了。

塔利说:“我们和麦克代德那个营一起在那里待了一夜。我奉命率领部队到‘哥伦布’着陆区。我营是撤离‘X光’着陆区的先头部队,我们出发时跟开进来的队形一样——前头两个连,后面一个连。每隔半个钟头我们就让炮兵朝我们队伍前方350米左右发射一发炮弹,因此我们可以在地图上标绘出一个火力集中点。这样,我们一旦跟敌人遭遇,我们就可以立即要求炮兵开火支援。”

10分钟以后,鲍勃·麦克代德的士兵出发了。当时第三旅的指挥官蒂姆·布朗正在“X光”着陆区的地面上观看部队撤离。布朗给麦克代德的指示是跟随塔利那个营。去“哥伦布”着陆区的途中,在过了一半路程之后不久,麦克代德那个营就拐向西北,朝“阿尔巴尼”着陆区前进。在地图上这个林间空地的坐标为YA945043,在德浪河以南560米。

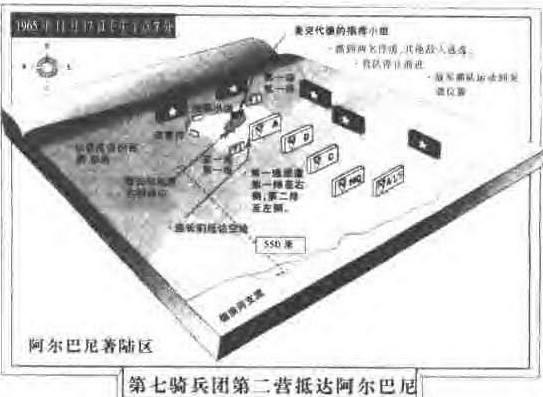

第七骑兵团第二营向阿尔巴尼行军

28岁的汉克·爱因斯瓦斯准尉是俄克拉何马州人,已经在陆军服役10年了。在刚过去的一年半时间里,他在第十一空中突击师和第一骑兵团担任休伊直升机飞行员。这一天汉克是第七骑兵团二营指挥直升机的飞行员,他回忆说:“分配给我的任务是驾驶第七骑兵团二营的指挥直升机作一次侦察飞行。11月17日上午我们在‘X光’着陆区以北的一个地区上空飞行了一次。直升机上的人员察看了两三个备用的着陆区。他们选中了‘阿尔巴尼’,这是只能容纳一架直升机的着陆区,也是我们所飞过的最小的一个着陆区。我们在树林上方100米的低空飞行,察看他们进入着陆区应走的行军路线。我看不到任何迹象显示地面上有敌人。我们没有遭到地面火力的袭击。”

那天上午第七骑兵团二营撤出“X光”着陆区以后的使命是什么呢?国家档案局里没有第三旅以及第七骑兵团一营和二营在这段时间里的作战日志,尽管军事历史中心自1967年9月以来一直不停地寻找这些文件,但至今仍然不知其下落。为什么这些至关重要的文件会失踪?这一直是一个未解之谜。该师1966年3月写的战斗结束后报告称二营“是向西和西北方向挺进,从地图上看,其目的地似乎可以作为一个着陆区。在地图上其方位是YA945043,代号为‘阿尔巴尼’”。

第三旅的旅长蒂姆·布朗上校回忆说:“我本来的意图是把‘阿尔巴尼’当作一个过渡地点,到达那里之后,麦克代德还应继续前进到‘柯鲁克斯’着陆区。我想把第七骑兵团二营转移到‘柯鲁克斯’,而不是把他们全部(第五骑兵团二营、第七骑兵团二营和第五骑兵团一营)留在‘哥伦布’。南越的部队当时正在北上,我们不得不支援他们,因此我打算让部队向西继续推进。使命并未改变,我们的部队仍然留在那个地区企图找到敌人,因此我让部队徒步行军。如果将来我不得不从空中把他们撤出去,我会这洋做的。‘阿尔巴尼’不过是行军途中的一点,经过那里之后应继续朝‘柯鲁克斯’前进。”

被叫做“柯鲁克斯”着陆区的林间小空地在“X光”着陆区西北方13公里处,地图上的方位坐标为YA872126,德浪河谷地径直穿过数公里路程。“阿尔巴尼”着陆区在“K光”着陆区东北约3公里处,在“柯鲁克斯”着陆区东南10.8公里。

梅厄说由于B-52轰炸机要来轰炸,“X光”着陆区内的两个营不得不撤出去:“当时的设想是让第七骑兵团二营向北出发,寻找合适的着陆区。我认为地图上甚至没有标明‘阿尔巴尼’这个地方。后来我不得不向新闻界简单介绍情况的时候,我清楚地意识到这次受挫不可能是一次事先安排的伏击战,因为敌人并不知道我们正朝那个方向走。他妈的谁也不知道这个营要到那里去。”

二营的营长鲍勃·麦克代德中校本人也被蒙在鼓里。他说:“当塔利和我离开‘X光’着陆区的时候,我们真的一无所知,我们没有接到任何情报,我们丝毫不晓得在那里会碰到什么。他们告诉我把部队带到一个代号为‘阿尔巴尼’的地方,在那里设立一个着陆区。谁也没有告诉我,我们必须一路打到那个着陆区,只说要我们到那里去设立着陆区。还有其他一些从这个情况衍生出来的事情。时间很紧凑,他们说,到那里去组织好着陆区,因此你就拼命赶路。你既不是摸索着前进,也不是小心隐蔽地行军。因而我就稀里糊涂地指挥部队火速赶路。我当时心想:‘那就是我的目标,就出发吧。’整个上午我们都是徒步朝‘阿尔巴尼’行军的。上级下达指示,当B-52进入目标区袭炸的时候,我们应停止行军一个钟头左右。所以我们坐在那里等,然后继续行军。”

詹姆斯·W.斯帕艾斯上尉是麦克代德那个营的作战参谋,他回忆说,他们的使命是阻止北越军队沿德浪河进行的任何军事行动。“当时以为敌人正从柬埔寨沿着那条路线进入德浪河谷地袭击我们的炮火基地。我们还以为我们最终会被撤离那个着陆区,或者附近的另一个着陆区。”当有人问他有没有事先得到情报部门的消息或者有没有人提醒他们那里有危险时,斯帕艾斯说:“我不晓得任何有关的情报,也没有接到那里有些什么的任何报告。”

营士官长司各特说:“11月17日一大早我就听说我们要转移到另一个着陆区。我问查尔斯·巴斯士官:‘我们的任务是什么?’他说:‘有三个可能性:跟敌人交战、B-52飞机轰炸之后撤出该地区,或者上直升机飞回安溪。’”

达德利·塔迪密上尉是蒂姆·布朗上校那个第三旅的火力支援协调官,其职责是协调所有的支援火力:战术空中火力、炮火、空中火箭炮火。他说:“蒂姆·布朗在哪里,那里就是我履行职责的地方。火力支援协调官总是系在指挥官的裤腰带上,必须随时随地对发展中的战场态势立即作出反应。我们每天习惯性地一大早就起飞,整天驾着指挥直升机在空中盘旋。

“我们确实安排B-52轰炸机轰炸朱邦山,所以我们不得不离开那个着陆区。他们正向另一个着陆区转移,那个地方没有名称,在地图上仅是另一个圆圈。我们需要把那些兄弟们从‘X光’着陆区那个洞中撤走。我们的部队待在那里4天了。”

当二营离开“X光”着陆区时,司各特营士官长跟营指挥部人员在一起行军。他说:“我们开始整队出发,一个连为一个行军纵队。我们这批人中有医护人员、随军牧师的助手、人事组成员、一些厨师和烤面包的师傅。营部连的连士官长和连长也跟我们在一起。威廉·苏卡特上尉是营里的外科军医。他和医务排的排长约翰·霍华德少尉以及医务排副排长查尔斯·W.斯托利中士也在我们这个纵队里。”

二营一连出发之前,该连的连长乔尔·苏格迪尼斯上尉下达了一道不寻常的命令。他手下的副连长拉利·戈文中尉对此记忆犹新:“全连人员已经处于百分之百的戒备状态超过52个钟头,我们均已疲倦不堪,所以苏格迪尼斯上尉下令每个人口服两片APC药片,即含咖啡因的阿斯匹林。此举旨在使部队兴奋,增加大家头脑的清醒戒备程度。帕特·裴因少尉指挥的营侦察排附属在我们这个连,并且被指定为尖兵队,因为前一天他们沿着同样路线把二营带进了‘X光’着陆区。苏格迪尼斯说:‘敌人的情况我们不清楚,但是这个地区有北越部队。我们开往“阿尔巴尼”,在那里设立一个着陆区,我们可能从那里返回波来古。’我们在战术上进行了部署,以防跟敌人遭遇。苏格迪尼斯告诫我们保持警惕。”

苏格迪尼斯在接任二营一连连长职务之前曾经在一营服役。当布朗上校要一名军官接管二营一连时,苏格迪尼斯立即被提名。乔尔,28岁,毕业于西点军校,已经有一定的带兵经验,其中包括在第十一空中突击试验师和第一骑兵师于过两年。1962~1963年,他担任南越一个步兵营的军事顾问,经历过一年的实战锻炼。苏格迪尼斯说:“当我请求炮兵在我们向阿尔巴尼转移的途中朝我们的前头实施火力支援时,营里告诉我,我们不能进行火力侦察,因为那样会暴露我们自己,或者诸如此类的原因。但是偏偏没有人告诉我,第五骑兵团二营行军时会实施火力侦察。

“作为第七骑兵团二营的尖兵连或先遣连,我把我这个连的战术队形列成V字型。营侦察排现在附属于我连。我将该排部署在最前头或中间,把我连其余的两个步枪排作为左右梯队。我把连指挥小组放在中间,紧随侦察排之后。按照上级命令,转移之初我们将跟在第五骑兵团二营的后头,我们照办了。”

亨利·(汉克)·索普上尉是北卡罗来纳州人。他是一位行伍出身的军官,也就是说,在60年代初他从士兵直接被提拔任命为军官。他是四连的连长,在二营的队伍里,该连走在苏格迪尼斯那个连士兵的后头。索普说:“上级仅仅告诉我们跟着前面的队伍。这是一次阳光下的散步,谁也不知道形势的真相。”

跟随在四连后面的部队是约翰·A.(斯吉普)·弗斯梅尔上尉的三连。该连开始行军时也是部署成楔形队形。弗斯梅尔回忆道:“在转移行军的前半段时间,我们已经明显地看出,如果敌我双方突然开起火来,我们在高草丛里很难控制楔形队形。三连的排长和班长们都配备了PRC-6型无线电(朝鲜战争期间用的老式无线电对讲机),但是这些机器性能不可靠。此外,士兵一旦中弹倒在高草地里,班长要费很大的劲才能找到他。因此,行军途中第一次暂停之后,我把我连的队形改为纵队,一个排为一个纵队。我们不是先头部队,也不是断后的部队。我们跟随着四连。四连是战斗支援连。”

爱因里克·V.普贾尔斯少尉是波多黎各的哈托雷人,他当时担任弗斯梅尔上尉那个三连的三排排长约一个月时间了。他回忆说:“我的印象是由于B-52飞机要来轰炸,所以我们的部队只好仓促撤出。我们连成纵队行军,每个排为一个纵队。听起来就像我们在本宁堡的时候每次演习结束后的旅行行军一样。”

杰克·P.史密斯四级专业士官是华盛顿特区人,20岁,因考试不及格被大学退学。他参军的目的在于增长见识,接受锻炼。入伍后他被分配在弗斯梅尔那个连。他说:“我们接到了出发的命令。我猜想我们的指挥官们以为战役结束了。北越人民军的3个营被歼灭了。阵地上足有1000具正在腐烂的死尸。我们离开‘X光’环形阵地的时候就从腐尸旁边走过。一些尸体躺在那里4天了。”

在三连行军队伍后面的单位是二营的营部连,是一些后勤和行政管理人员:营急救站的军医、随军牧师的助手、通信参谋及他手下的无线电修理技师,以及其他此类人员。

约翰·霍华德少尉出生在宾夕法尼亚州。他是医疗部队的一个军官,在二营里他是营外科军医的行政助手。他回忆11月16日跟斯托利中士一起在“X光”着陆区过夜时的情景说:“那天早晨我们撤出‘X光’着陆区之前,查理·斯托利朝我走了过来,他让我帮助他点燃香烟,因为他紧张得手直抖,连火柴杆都握不住。我竭力以闲聊的方式帮助他镇静下来,但是他依然紧张。我认为他当时已有某种不祥的预感。”

二营通信参谋官艾黎中尉也跟营部连在一起行军。他说:“我们被告知这次转移将是一次战术转移。战场上还有很多物资:装备、补给品,以及需要清理和销毁的战利品。到处忙得乱哄哄的。除了我通常携带的战斗负重之外,我还亲自扛着一架RC-292型天线。我的体重是65公斤,我的战斗负重通常为18~20公斤,而RC-292型天线重达27公斤。气温一定高达摄氏35度以上,空气的湿度也有90多度。我们以最快的速度穿越高草丛、橡木丛和一些高大的树林。由于急速行军,大家累得筋疲力尽。”

威廉·苏卡特上尉在队伍里跟大家一道行军朝阿尔巴尼前进,他虽然是一个军医,但跟步兵军官差不多。苏卡特军医是营里最受敬重的军官之一。他先在密苏里大学读书,然后进入华盛顿大学医学院学习。他说:“当我应征入伍时,我正在波士顿的彼得·本特·布莱汉姆医院当住院实习医生。起初我因病缓召服兵役,但是当我转到外科当实习医生后,就失去了缓召服兵役的资格。我被分配到圣安东尼奥的陆军医院的烧伤外科。在那里,我每天下午都跟一批很棒的士兵们在一起从事体育活动。越南的仗打起来之后——即东京湾事件发生后——这些小伙子大多被送到了越南。当时我是个单身汉,我心里想,这倒是一件重要的事情。所以我志愿到越南去。我乘飞机到了长滩,正好赶上一艘早些时候驶离东海岸运兵到越南的人员运输舰。”

苏卡特补充说:“教给我最多陆军知识的是英国人里克·赖斯科洛少尉和爱尔兰人约翰·德赖弗尔士官。德赖弗尔喜欢抓洞里的老鼠,每次他总是先卧倒在地上对着老鼠洞里大叫一声:‘有人在家吗?’他不像别的人那样先朝老鼠洞里熏烟。他在越南战场上见习了一段时间以后,回美国进候补军官学校受训,然后再回到越南时已经被晋升为少尉,不久阵亡。德赖弗尔有他自己一套关于战争的规则,而且他竭力把那些规则传授给我。你晓得擦拭武器的第一条规则是清理弹膛里的子弹,而德赖弗尔的第一条规则却不是这样。他的第一条规则是务必先检查一下,弄清楚那是不是你自己的武器,那样你就不会糊里糊涂地替别人擦拭武器了。他和里克教给我许多当步兵的诀窍。我宁愿跟他们为伍,体验一下生活的真谛。当营军医这个差事完全是浪费时间。他们并不需要医生。我猜想,我主要是提供精神支持,而不是真正的医务支援。在战场上作为一个医生没有多少事好做。我之所以跟他们一起出发,参加他们的作战,是因为我喜欢这样做。”

迈龙·迪杜里克是苏卡特喜欢的许多人之一。他说:“他棒极了。他酷爱军事战略。他推荐S.L.A.马歇尔的《冒着战火的勇士》等书籍给我读。我们就战斗中士兵的行为进行过交谈。他喜欢像新泽西州街道上的流浪汉那样讲话,但是他其实是一个善于思考的聪明家伙。我为我在军官队伍中认识的这些人感到自豪,他们给我留下了深刻的印象。”

27岁的乔治·福雷斯特上尉是马里兰州列昂纳德镇人,他是第五骑兵团一营一连的连长。他那个连殿后,跟随在麦克代德的行政管理和支援人员的后面。福雷斯特在巴尔的摩的摩尔根州立大学的预备军官训练团毕业后被委任为现役军官。当时他已经担任一连的连长3个月了。他回忆说:“麦克代德说我们连将是最后一个撤出去的。我知道任务艰巨,因为我们是增援部队。麦克代德的指示非常含糊其辞。当时我认为那是因为他自己没有全面的情报,对全局形势不甚了解。我们只有一张地图,因此我就让武器支援官用透明纸描一张示意地图。我要他为我们沿前进路线描定一些火力支援,如此,万一发生不测情况,我们就可以支援自己。我把我连部署成楔形队形,派出了一些侧卫,然后才出发。”

尽管在朱邦山山脊上的北越人观察着美军撒出“X光”着陆区,但是,美国部队一进入树林和高高的草丛,在山上观察的越南人就什么也看不见了。人民军的黄凤中校说:“我们有许多侦察小组监视着那个地区。山顶上我们也有一个观察你们行动的阵地,但是从那里很难看到丛林里的动静。因此,我们留下一些人在后面监视那些着陆区和那些林间空地。我们组织了一个排,该排派人到每一个着陆区给那些直升机制造麻烦。”

黄凤中校的话有部分被唐纳德·J.斯洛伐克中士的话印证了。斯洛伐克是二营侦察排尖兵班的班长,走在带领该营行军队伍前进的尖兵们的最前头。他说:“我们看见了‘胡志明草鞋’的足迹,我们把这些足迹叫做‘轮胎印子’,因为那些草凉鞋是用旧汽车轮胎做的。我们看到地上有竹箭头,箭头指向北,还有缠结的草和米饭粒。我把所有这些发现都向裴因少尉作了报告。”

行军一个钟头以后,营士官长司各特对有关情报进行了检查。他说:“我从全营的队伍前头走到后头,查看了一连、四连和医务排。我发现一些士兵扔掉了他们的部分装具,如雨衣或C野战口粮。他们疲劳极了。他们已经两三夜没有合眼睡觉了。我走回到巴斯士官身边告诉他我们需要暂停行军休息一下。”

由斯帕艾斯上尉执笔撰写的二营的战斗结束后报告说行军约2公里之后,该营转向西北前进。拉利·戈文中尉说,在前面领路的一连越过一道小山梁之后拐弯向左了。塔利中校那个营继续一直向前朝“哥伦布”空地的炮兵发射阵地挺进。

戈文中尉是这样描写二营朝“阿尔巴尼”着陆区行军的:“那里的地形比较开阔,草有膝盖那么高,树林里的能见度约20米。我们走到了一道小山梁,翻越山梁后拐弯向左。地形和环境越来越糟糕。沿途有无数被伐倒的树木、草也高多了。我们身上携带的东西重得令人难以忍受。我们继续前进,看到我们队伍的左边有一些小茅棚。苏格迪尼斯上尉下令全连停止前进,同时要戈登·格洛夫少尉那个排的士兵对那些茅棚进行搜查,结果发现了一些蒙塔格纳德人设置的石弓。格洛夫奉命放火烧掉那些茅棚。我们继续向西行军。走了约360米之后我们越过了一条小溪,在小溪里每个人都灌满了自己的水壶。这里的草齐胸口高,植物更绿更密,树木也高多了。我们实在疲劳得难以忍受了。我们又走了270米后,全营队伍停止前进的命令传达了下来,这样我们后面的部队就可以在小溪里灌满他们的水壶。”

索普上尉和他四连的部队跟随着一连的部队。索普说:“当我们行军之际,发现了一个茅草棚,前头队伍里有人把草棚点火烧了。只要看到浓烟,谷地里的任何人都晓得我们来了。我们经过一条小溪,过了小溪的队伍停了下来。我让我连的伙计们吃点东西,休息片刻,有烟的抽根香烟。每个人都倒地便睡。我们已经两天没有睡觉了,大家都累得够呛。”

詹姆斯·H.萨顿一等兵是田纳西州埃特瓦人,23岁。他属于索普那个连的迫击炮排。他说:“我的班长奥斯凡尔多·阿莫迪阿斯中士这个来自迈阿密的老兄让我背81毫米迫击炮的炮盘。他说我能背多远就背多远,背不动了就换他背,而我改背瞄准具。我们分三列纵队前进,纵队之间间隔18~25米,在我们行军过程中间,间隔距离不断变化。路走得越远,我们身上背的东西就觉得越沉重。如果有人摔倒,就需要有人扶他一下才能重新站起来。我除了携带步枪排里的人所带的东西之外,还背着一门迫击炮的炮盘、3发81毫米迫击炮弹。这重量太可怕了。迫击炮排里每个人都负担这样的重量。我们来到了一条小溪,停了片刻灌满我们的水壶,然后继续前进。”

来自俄亥俄州的罗伯特·L.陶尔斯四级专业士官也在索普的四连里,他被分配在反战车排。这些排从美国运到越南时,其武器装备是装在吉普车上的105毫米无后座力旋膛炮和点五零口径的重机枪。由于1965年时,在越南的敌人并没有战车,‘所以多数反战车排改成了重机枪排。然而四连的反战车排却没有改变。他们除了携带着两三件轻型反战车武器外,每个人还背一枝M-16步枪。陶尔斯说他们那个排向队伍左右两边前方20~45米处都派出了侧卫。索普的连指挥小组走在他的前面,萨顿和其他迫击炮手们跟在陶尔斯的后头,当部队在丛林里前进的时候,他们比较靠近后面三连的部队,离开四连反而远些。

陶尔斯说:“我们翻越过一座矮山以后就遇上了茂密的丛林,树林高耸在我们的头顶上方。要通过倒在地上的树木和沟壑很困难。这时还没有到中午,我们短暂休息了一下,在半明半暗中,吃了一点C野战口粮。我们收起了装具继续缓慢地行军。不久丛林稀疏了,能见度好多了,接着我们来到了一条小溪边。大家见到水都兴奋了起来。我们相互之间保持几米距离在树林里继续前进,突然在我们的右前方约30米处,两头鹿从密林中跳了出来。当时我以为是我们的侧卫惊动了它们。”

设在波来古的第一骑兵团的前线指挥部记载了鲍勃·塔利那个营抵达目的地“哥伦布”着陆区的时间为上午11点38分。塔利说:“我们抵达了‘哥伦布’,那里有人为我们准备好了热餐,其中有汉堡、马铃薯泥和青豆。坐在那儿吃饭的时候,我听到麦克代德在无线电里使劲呼叫某人。他跟他们联络不上,所以我回答了他,并且主动替他转达讯息。我们把他的讯息转给了蒂姆·布朗。过了一会儿,麦克代德好像能够直接沟通了。”

当鲍勃·塔利和他指挥的第五骑兵团二营的士兵们在“哥伦布”着陆区安然无恙地用刀叉挖着盘中热餐之际,鲍勃·麦克代德和他率领的第七骑兵团二营的官兵们正气喘吁吁汗流浃背地穿过高草丛,径直走向一个布满敌军部队的地区,那里有敌人第六十六团第八营的士兵,以及第三十三团的第一营和第三团第三营的指挥部。据阮友安将军说:第三十三团在波来梅营地遭受了伤亡,在他们朝西撤进德浪河谷地的途中也有损失,因此该团的几个营兵力严重不足。而第六十六团的第八营是他的预备营,刚从胡志明小道上下来到达这里。到那时为止,第八营才打过一仗而已。那是两个星期之前的事,当时第八营刚从柬埔寨进入越南境内,约翰·B.斯托克顿上校指挥的第九骑兵团第一骑兵营的士兵们对第八营的重机枪连进行了伏击,但是损失不大。所以第八营算是生力军,而且得到了充分的休息,一个个摩拳擦掌,等着跟美国人决一雌雄。

第七骑兵团第二营抵达阿尔巴尼

一连的拉利·戈文中尉说:“我们周围的丛林越来越密。就在那个时候,情况使人有点害怕。突然我方的空中掩护消失了,伙计们一个个沉默不语。我心里纳闷,不知道我们的直升机和我们的空中火箭炮兵直升机到哪里去了。我们还没有改变战术队形,但是我们必须收缩队伍,相互才能够看得见,因为丛林中浓密的植物妨碍视线。恶劣的地形迫使我们的侧卫撤了回来。”

把全连队伍转向北和西北方以后,乔尔·苏格迪尼斯突然听到他的左后方响起闷雷似的爆炸声——B-52轰炸机正在轰炸朱邦山。他感到一阵不安,因为他仍然没有看到阿尔巴尼那个林间空地,此时他们理应离那里很近了。在苏格迪尼斯前头约135米处行军的是侦察排的新排长D.P.(帕特)·裴因少尉。帕特在二营已经服役14个月了,他出生于得州的威科,毕业于得州A&M学院的预备军官训练团。裴因说:“我走在全排的最前头,正当我们绕过这些2米高的土丘时,我突然发现我的右边有一个北越士兵躺在地上休息。我猛扑在他身上,揪住他,大喊一声‘有敌人’。我的无线电操作员抓住他的一只胳膊。与此同时,在我左边约10米处,我排的副排长发现了第二个敌军士兵,他也朝敌人身上扑了过去。顿时叫喊声和骚动骤起。

裴因向走在队伍后头的首长报告了抓获俘虏一事,苏格迪尼斯上尉迅速赶到现场。他说:“我立即指示裴因少尉派出观察哨。我记得在北越人附近的我连的一名士兵喊了一声,说他看到我们北面的高地上有动静。我朝那里看去,也觉得看见了什么,但是不很有把握。”

我们确实看到了动静,原来是北越侦察小组的另一个士兵逃回去报告美国人来了。当时的黄凤中校说:“另一名侦察兵回到了第三十三团第一营的指挥部向指挥官报告了敌情,所以我们就在这里组织了战斗。”

戈文说,在抓到两个俘虏,一切行动突然停顿之前,一连行军队伍的秩序和纪律一直很好。他说:“我到达的时候,苏格迪尼斯正在审问两个俘虏。他们身上的装束崭新——新武器、手榴弹、新装具——但是两个人都在发烧,而且吓坏了,浑身发抖。我们连部的几个人谁也没有在这么近的距离内看见过活着的北越人。这两个人并不是这一天里我们会看到的唯一两个北越人。我们给了他们一点水喝,同时向营部作了报告。”乔尔·苏格迪尼斯朝一个俘虏看了看,此人似乎正因疟疾而发抖。他拿出自己的一片抗疟疾药给这个俘虏,可是这个吓坏了的北越人拒绝接受。苏格迪尼斯扔一片疟疾药在自己的嘴里,从水壶里喝了一口水把药吞进了肚里。然后这个俘虏感激地接受了药片和水。

戈文补充说:“麦克代德中校在无线电上命令各单位原地待命,并且告诉我们,他要走到队伍的前头亲自审问两个俘虏。中校和他的情报参谋官、他俩的无线电操作员和一个翻译一起来到了我们单位到达的地点。我跟这些高级军官站在一起有点紧张。我悄悄地走开去抽烟,并且关照一下一连。气氛很寂静。审讯俘虏的时候,一连在原地休息。当我的好朋友三连的副连长唐·考内特中尉出现在我面前的时候,我很惊讶。他跑到前头来看看究竟是怎么回事。他虽然疲劳,但是情绪还不错。我们谈论起行军的情况,觉得队伍太乱了。我们相互告诉对方自己的部队在何处,然后就分手了。这是我最后一次跟他说话。”

三连的连长斯吉普·弗斯梅尔说:“我派考内特到前头看看发生了什么情况,为什么我们的行军停止这么长时间。此外我还觉得四连的队伍离得太远,我想知道他们离我们究竟有多远。”

上午11点57分,抓获两名敌军俘虏的报告传到了波来古的师前线指挥部,然后又转送到设在安溪的师指挥部。12点40分,报告记载在师的作战日志里。报告上说两个俘虏是在地图坐标方位YA943043处抓获的,那里离代号为“阿尔巴尼”的林间空地的西南边缘90米。

杰姆·斯帕艾斯上尉跟麦克代德中校一道来到了队伍的前头。北越俘虏企图让他们相信他们是开小差的逃兵。斯帕艾斯说:“可是我注意到他们带着步枪和装具。我们大约花了半个钟头时间审讯这两个俘虏。他们给人的印象是他们已经吓得半死。我们的翻译英语不太好,所以难以表达他们讲的话是什么意思。我能讲一点越南语,所以我也结结巴巴地问了一些问题。”

司各特营士官长和查理·巴斯士官跟斯帕艾斯一样怀疑俘虏的口供。司各特说:“巴斯和翻译正在同那两个俘虏谈话。那时俘虏们的双手已经被反绑在背后。巴斯告诉我:‘他们说他们是逃兵,肚子饿了。’我俩相互看了看以后我说:‘查尔斯,他们的营养很好。看起来他们像前哨的哨兵。’”

麦克代德的无线电操作员杰姆·爱普尔森说:“我们有个翻译武文翁(Vo Van On)士官,他是一个大学生,跟其他那些人比起来,英语算讲得不错。他的父亲是西贡的一个商人。我们到达越南之后他就到我营了,他是我们的第一个翻译。我们坐下来休息,军官们审问俘虏。然后麦克代德把几个连长召集到面前。”

四连的鲍勃·陶尔斯四级专业士官讲述了后面队伍里发生的情况:“每个人都倒在地上。我把我背的反战车火箭筒取了下来,因为它们的重量在我肩上勒出了一条深深的痕。我倚着一棵树坐在地上,面朝队伍的后头。连指挥小组走开之后,行军队伍里出现了一个30~35米的缺口。我们懒洋洋地躺在那里抽烟吹牛,稍微轻松一下。然后迫击炮排的副排长走了过来。他直接走到四连的新副连长詹姆斯·劳伦斯中尉面前了解情况。士官长走过来时把他的装具留在后头了。他带着武装带,拿着一枝手枪,但是没有背步枪,也没有戴钢盔。劳伦斯宣布了前面的队伍抓到两个俘虏的消息,而这个地区可以有别的敌人。当时我们还懒散地躺着。”

四连迫击炮排的詹姆斯·萨顿一等兵说:“我看到洛伦西亚·D.鲍文中士和索普上尉离开了我左边的队伍,并且朝前头走去。我们每个人都是摇晃了一下就瘫倒在地上燃起香烟。我想这就是那两个所谓的开小差的逃兵被抓住的时候。”无线电操作员约翰·C.布拉特兰四级专业士官跟索普一起赶到队伍的最前头,参加麦克代德召集的连长会议。

第五骑兵团一营一连的连长乔治·福雷斯特上尉在队伍的后头,离前头450多米。他说:“麦克代德要求各连连长到前头去。我的副连长亚当斯中尉刚乘援助直升机到达,当时他并不该在那里。我对他说:‘我要到前头去,你接替我把部队部署成人字队形,把他们散开一点。’我带着两名无线电操作员到前头去了。当我沿着队伍朝前走时,每个人都停止前进,坐在他们自己的背包上。我穿过相当浓密的灌木林走向队伍的前头。”

三连的连长弗斯梅尔上尉此刻也向前朝麦克代德的位置走去,跟他一起上前的还有他的两个无线电操作员、他的前进火炮观测员西德尼·史密斯少尉和他的无线电操作员,以及连士官长富兰克林·汉斯。弗斯梅尔让副连长唐纳德·C.考内特中尉负责三连。考内特是路易斯安那州查尔斯湖人,24岁,毕业于麦克尼斯州立学院。弗斯梅尔说,在行军队伍开始停止前进的时候,他向三连队伍的两侧都派出了侧卫,并且亲自检查了一下。

在这个灾难的边缘时刻,二营的部队是这样的:苏格迪尼斯的一连在朝“阿尔巴尼”林间空地前进,麦克代德中校和他的营指挥小组跟一连在一起,其他几位连长奉命离开了自己的连队,到队伍前面的麦克代德那儿开会。全营部队的队伍前后至少有500米长。四连的士兵懒散地躺在地上。三连派出了侧卫,但是大多数人在休息,有的人坐着,有的人躺着。乔治·福雷斯特那个连的人在队伍的末尾,列成楔形队形,也向左右两边派出了侧卫。全营官兵几乎60个钟头没有睡过觉了,再加上在困难的地形上行军了4个钟头,他们已经困乏到极点。在齐胸口高的草丛里能见度非常有限。

在前头的拉利·戈文中尉说:“我们又继续行军了。这一次营部指挥组和我们在一起,麦克代德指引我们朝一个林间空地前进。我们进入了一个看起来可能是阿尔巴尼的地区。这个地区比较开阔,有一个足球场那么大,地势逐渐升高到一个长满树木、点缀着土丘的地区。草齐腰高。我们终于找到这个地方了。这里仍然很寂静。恰在此刻,我很惊讶地看到麦克代德及其随行人员大步地从我身旁走过,迅速赶向那块空地。

“我走向前去,乔尔·苏格迪尼斯跪在空地的边缘上,他说:‘我把一排派到了右边,二排派到了左边,侦察排则被派到前面去侦察着陆区的尽头。’麦克代德的随行人员从我们身旁走了过去,穿过草丛后进入一个树丛。空地的左边有沼泽,右边有草丛。我并不知道在那些树丛的另一边还有另外一个空地。”

该营战斗结束后报告说,到下午1点7分时,帕特·裴因少尉的侦察排“已经开辟了目标区域着陆区场地的西端”,一连的其他两个排的任务则是清理阿尔巴尼空地的南端和北端。报告补充道:“营里其余部队在目标区域以东成一个稀疏的纵队。”

自从两个俘虏被抓获,另一个北越士兵逃走后,已经过去70分钟。各个连长已经抵达那块空地。

詹姆斯·司各特营士官长说:“巴斯士官说:‘让我们再审讯这些俘虏,我根本不相信他们的话。’那个时刻只有我、巴斯、两个俘虏和那个越南翻译在一起。然后巴斯说:‘我听到周围有人讲越南话。’那个越南翻译开始面露惧色,他说:‘是的,他们是北越军队。’那么我们如何应付这个形势呢?所有的连长都在前头,而我们的周围全是北越部队。就在此刻,许多轻武器开起火来。巴斯说:‘他们在树上。’查尔斯·巴斯就在那儿阵亡了。我跟一连会合在一起,他们离我不超过30米远。我和连士官长弗兰克·米勒背靠背地前进,并开始用我们的步枪射击。”

戈艾中尉说:“我们到那里才很短一段时间,不过5分钟,我就听到我们的一排附近有几声枪响。我心里想:‘他们肯定跟那些北越掉队的士兵遭遇了。’然后各种武器都开起火来了,枪声越来越密集。他们没有发现敌人的掉队士兵。他们跟北越部队迎头相撞!枪战开始时我刚从树丛中出来进入草地里。头顶上飞过的子弹非常密集猛烈,把树皮都打掉了。我朝树丛跑去,并且蹲伏在一棵树旁,一颗子弹击中了那棵树,大约在我头顶上方一寸处。我说:‘该死的东西!’然后我就跑到乔尔那里。我们全都卧倒在地上。接着我就听到迫击炮令人恶心的啸叫声,炮弹落在我看到我们的二排消失的那个地方。”

在卡蒂卡茶园第三旅的指挥部里,值班军官是29岁的作战参谋长助理约翰·卡希上尉,他正在给妻子写信。他回忆说:“突然拉塞尔中士倾身靠近无线电,并且说:‘长官,出事了。’他听到无线电操作员们齐声呼叫请求火力支援,听到他们说:‘我们被包围啦!’二营的作战指挥所里有他的朋友。我们的无线电里却听不到他们的声音,尤其听不到查理·巴斯士官的声音。伤亡数字不断增加,不断上升。”卡希补充说:“我去把旅作战参谋长彼特·马立特少校唤醒。这时正是下午,我们无法得知准确的战况。马立特少校走进了作战室,对战况极为关切。旅军需官哈利·克罗奇少校也走了进来,神色严峻。他说:“他们有麦克卡恩上尉(二营的军需官)。所有这些军需物资正不断集结。”

越南战争期间最残酷的战斗才刚开始。第七骑兵团二营已经钻进了马蜂窝:北越的预备力量——第六十六团共550人的第八营——一直在麦克代德的队伍的东北方树林里露营。兵员不足的第三十三团的第一营跟第八营协同行动,攻打美军队伍的前头。裴因少尉的侦察排一直走到离第三十三团第三营指挥都不足200米的地方。一个上尉把第三营的厨师和后勤人员都拉去参战。黄凤中校说:“其他在附近背大米和放哨的北越士兵也纷纷跑来参加战斗。”

当麦克代德中校手下的许多士兵躺在草丛里休息的时候,数以百计的北越士兵正朝他们蜂拥而来。在“阿尔巴尼”周围的高草丛里,在美军部队长长的队伍穿过丛林的沿途,致命的战火煎熬正要开始。可是美军部队仍在等待行动的命令。此刻是11月17日,星期三下午1点15分。到次日凌晨黎明前战斗结束时,将有155名美军官兵阵亡,另外124名受伤。幸存下来的美军官兵永远不会忘记那16个钟头时间里的野蛮、残酷和屠杀。