短兵相接·第七

作者:哈罗德·G.穆尔 ·美国

约瑟夫·盖洛威 ·美国

出自————《我们年轻时曾经是战士》

出自————《战争通史》

如果你的军官已死,士官们脸色发白,

记住,临阵脱逃等于毁灭;

因此你要散开队形,卧倒在地,耐心坚定,

像一个士兵一样等待支援。

——鲁德扬德·吉卜林:《年轻的英国士兵》

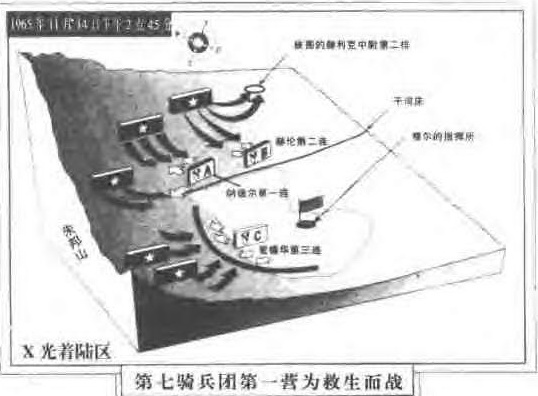

第七骑兵团第一营为救生而战

罗伯特·E.塔夫特中尉率领一连三排的士兵们大步慢跑,朝战斗枪声方向前进。他从连长托尼·纳德尔那里得到出发的命令,此刻他正在执行命令。鲍勃·塔夫特来自伊利诺州的海兰帕克,23岁,身材瘦削,满脸稚气。他身先士卒,带头跑向着陆区边缘的树丛。而他的无线电操作员罗伯特·海曾四级专业士官负担沉重,无法赶上他的步伐。海曾是芝加哥人,也是23岁。海曾携带一枝M-16步枪、一长串子弹,背后还背着一部大型RPC-25野战无线电。

按照我的命令,纳德尔上尉正派遣他手下的两个排到那条干河沟的河床去,旨在控制那块关键的地形,同时也保护二连的左侧翼。纳德尔说:“我正在那条干河床以东的阔叶高草地里前进,突然碰见我在西点军校的同学约翰·赫伦和他的无线电操作员卧倒在地上。他抬头朝我一看并对我说:‘前面有很多越共!’”赫伦也记得那次在战场上的巧遇:“我催他赶紧卧倒,不然敌人的子弹会掀掉他的屁股。纳德尔立即卧倒。”

再向前一段距离,约翰·赫伦的一排和三排正在灌木林中会合,并想找到亨利·赫利克被打得焦头烂额的二排。纳德尔已经把他连里的二排暂借给赫伦助攻。二排排长是沃尔特·J.马姆中尉。马姆在集中部署本排士兵过程中耽误了一些时间,迪尔和戴夫尼已经发动进攻。马姆的士兵落后于赫伦的两个排近100米。

迪尔中尉回忆后来发生的情况:“我在左边,戴夫尼在右边,我们两个排都跟连指挥所失去了联系。两个排同时向赫利克的二排靠拢过去,都遇到了敌人自动武器和轻武器的火力,两个排里都有人受了轻伤或中等程度伤。敌人密集的火力迫使我们撤到一个较好的位置,在那里我们可以估计一下战场形势,商量出对策。”

就在此刻,塔夫特中尉和他的一连三排跟一支150人左右的敌军部队迎头相撞,这支敌军部队正沿着那条干河床两边从山上冲下来。一场争夺干河床控制权的恶战立即爆发。纳德尔上尉已经跟随美军特种部队在南越待了一年时间,相当熟悉越共游击队。他朝干河床对岸那些正从树林里钻出来的敌人一看便知道,这些士兵不是越共游击队,而是北越的正规军部队。他立刻对着营指挥网无线电大叫起来:“他们是北越人民军!他们是北越人民军!”

卡门·迈斯利来自新泽西州的北伯尔根,是一个四级专业士官。他记得当时的情景:“上级指示我们放下背包。我们摆好队形向前进攻。我看见比尔·贝克四级专业士官手持M-60机枪在我左前方,纳德尔上尉就在那里跟我们一道作战。我们的士兵中有人开始中弹倒下。我们可以清清楚楚地看见敌人,我们向敌人进攻。我们许多伙伴立即中弹。”

斯蒂夫·汉森士官当时在塔夫特中尉的右后方前进。他说:“我们跑步穿越开阔地上的阔叶高草,奔向树丛。我们听到西边小山梁上的枪声。我和我的朋友——无线电操作员雷伊·特纳四级专业士官——越过了那条干河床。纳德尔上尉一行和另外两个排向右前方冲去了。我们过了干河床进入树丛以后,塔夫特中尉远远跑在我们的前头。我和雷伊·特纳,以及洛伦兹·内森参谋士官3人紧随其后,约隔10米距离。我们前进的速度很快。彼特·温特尔四级专业士官靠近我。

“我们冲进了弹雨之中。先头班里每个人都中了弹。从我们接到出发进攻的命令到有人中弹死亡前后仅5分钟时间。敌人离我们非常近,他们践踏我们的一些阵亡士兵尸体。双方的枪战猛烈。内森参谋士官把我们从树丛中撤出,退回到干河床。”

鲍勃·塔夫特的无线电操作员鲍勃·海曾回忆道:“塔夫特中尉在我前面跑。他左手拿着无线电的送受话器,可伸缩的胶皮电线连接着他手中的送受话器和我背后背着的无线电。送受话器的接线绳绷紧了。我就把中尉拉回并且大声喊道:‘我们偏离战斗队形了。’他回头瞥了我一眼就转身朝队伍前头跑去,只跑了4步。然后他朝什么东西连开两枪。我未能看见是什么。

“然后他面朝下倒在地上。塔夫特中尉中弹了!我把他翻过身来时才知道他的枪伤有多么严重。他的喉咙中了弹,那颗子弹拐弯向下从他的左肋穿出。他已经死了,尽管他的身材削瘦,我仍费了不少劲才把他翻过身来。”

纳德尔上尉说:“山上的敌人开始迅速向下进攻,但是进攻得不太协调。他们像流水一样冲下山,沿着那条干河床向下攻。敌人熟悉这个地区。他们从隐蔽最佳的路线向山下进攻。三排跟敌人打得难分难解,我左边的枪战达到了高潮。就在这时,我跟塔夫特的排失去了无线电联络。”

在激战之后,鲍勃·海曾使劲地把死去的排长翻过身来。“他已经死了,我们已无能为力了。我想到的第一件事就是他们教我的:决不能让任何一张地图或通讯联系呼号密码本落入敌人手中。我把地图和呼号密码本从塔夫特中尉衣袋里掏出来,然后跪下来使劲把他的尸体翻过去。就在此刻,我背上的无线电被击中,无线电的碎片飞起来砸了我的后脑勺,但不太痛。接着,我突然被脸朝下掀倒在塔夫特中尉尸体旁边的地上。我感到脖子上有东西往下流,我伸手去摸后颈,缩回手一看,满手是血。”当时卡门·迈斯利在海曾的右边。他回忆说:“我们知道发生了什么事。消息很快就传开了:‘他们打死了塔夫特中尉!’”

怀茵·O.约翰逊中尉的一连一排正在塔夫特的士兵的右边。约翰逊的副排长特洛伊·米勒士官回忆道:“我们可以看到敌人像疯子一样追赶三排。三排所在的那个地方比我们那个地方可利用的地物少,较为平坦开阔,而北越人向他们那里进攻的路线却很隐蔽,掩护的地形地物较好。敌人伪装得极好,几乎看不见他们,因为他们的军装和帽子跟周围棕黄色的阔叶高草混为一体,让人难以分辨。看上去他们都训练有素,丝毫看不出怕死的样子。”

威廉·A.克莱契尔四级专业士官是塔夫特中尉排里的一名步枪手,21岁,来自纽约州的豪鲍奇。克莱契尔说:“我们摆好队形向敌人发起进攻,但过了一会儿一切就乱了样子了。好像我们的背后遭到敌人火力的袭击,敌人似乎就在那条干河床区域。”

第三排的兵器班像我营其他单位一样人手不足。该班有两个M-60机枪伍,每个伍编制四人:机枪手、副机枪手和两名弹药手。但事实上其中一个机枪伍的人数已降到3人,另一个机枪伍已经减少到2人。那个机枪伍的3个人是机枪手拉塞尔·E.亚当斯四级专业士官,23岁,宾夕法尼亚州休梅克维尔人;副机枪手比尔·贝克四级专业士官,22岁,宾夕法尼亚州斯蒂尔顿人,以及弹药手约翰·旺德利一等兵。当拉塞尔·亚当斯在“X光”着陆区着陆时,他离陆军服役期满只差14天。亚当斯身高1.75米,体重66公斤,个头虽小,但很结实,他操作起笨重的M-60机枪来轻松自如。贝克身高1.85米,身材细长而结实。另外一个M-60机枪伍的两个人是机枪手德龙·拉德纳四级专业士官,22岁,瘦高个,密西西比州比拉克西人;副机枪手罗德里格斯·E.理维拉一等兵。

比尔·贝克说拉塞尔·亚当斯是他最好的弟兄,他性格沉稳,讲话轻声细气。他的手特别大。贝克补充说道:“他言语不多,经常给他的M-60机枪加油擦拭,从来不把机枪弄脏。一吃过午餐我们就朝那条干河床前进。突然枪声四起,在我正前方约3米处的杰里·克尔希被机枪子弹击中,他惨叫一声倒在地上,躺在那里左翻右滚,痛得喊妈。这情景把我吓得魂飞魄散,我赶紧跳到左边利用地物掩护自己。我恰好卧倒在地上的一个士兵旁边。他在一个射击位置上,而且看着我。他是亚力山大·威廉斯中士。他脑门上有个小洞,他已经死了。”24岁的威廉斯是佛罗里达州杰克逊维尔人。

贝克说:“见了威廉斯那个模样,我就像卧倒时一样快地跳起来,向前朝亚当斯跑去。亚当斯已经从克尔希身旁跑了过去。我们在干河床左边约30米处的开阔地上顺着河床方向朝朱邦山前进。谁也没有告诉我们该前进多远,所以我们不停地前进。我听到鲍勃·海曾大声喊叫塔夫特中尉中弹了。我看见他弯腰料理塔夫特,就在这瞬间,一个北越士兵朝他开了枪,子弹把他背后的无线电打得粉碎。他的背朝着那条干河床。所有这些几乎都是同时发生,大约30秒钟时间吧。我们继续前进。亚当斯以腰射姿势射击,一个点射就把在树权上用AK-47步枪对我们瞄准的北越士兵击毙了。”

在干河床的东边,鲍勃·海曾一时失去了知觉,躺在那位死去的中尉身旁的地上。他苏醒过来之后,帮其他人把塔夫特的尸体拖回到干河床上。“我们遭到敌人火力的压制。我朝我们的右边看了一下,再往身后一看,发现一个北越士兵倚在一棵树后,脸朝着树。我们已经从他身旁跑过。排里的军医和我都看见了他,他身体紧贴着树,头戴轻便帽,身着棕褐色军装,背着手枪背带,手里还端着一枝枪。而我却没有任何轻武器。他从树后探头看着我们。就在这紧要关头,我左边的某个士兵开枪将其击毙。那个北越士兵一头猛栽向树干,然后瘫倒在地。”

比尔·克莱契尔专业士官被敌人火力之猛吓得不知所措。他说:“就在塔夫特中尉和他的无线电操作员鲍勃·海曾中弹的同时,杰里·克尔希专业士官的腹部中弹。特拉维斯·帕斯中士、威廉斯中士当时都中弹了。我们撤回到干河床。克尔希的腹部枪伤使他痛得惨叫,他的伤势确实很重。”

尽管塔夫特中尉的排遭到敌人火力的猛烈打击,死伤了好几个人,但是他们现在在参加过朝鲜战争的老战士洛伦兹·内森参谋士官的带领下拼死抵抗,阻止了敌人进攻的势头。敌人后退了,慢慢地朝三排的左边撤下去,但是仍然企图寻找可以包抄二连的路子。这下子他们跟乔·马姆中尉的二排的士兵迎头相撞,二排此时正要去参加二连的战斗行列。马姆的士兵们立即在近距离用机枪、步枪向敌人猛烈扫射,并向密集的敌军官兵群投手榴弹。这股约80人的北越士兵对这突如其来的火力猝不及防,惊慌失措。马姆的士兵像割草机割草似地把一批批敌士官兵打倒在地。两个敌人被活捉当了俘虏。

好几个当时参战的人至今仍记得在残酷的火力之下北越人的奇怪行为。托尼·纳德尔上尉说:“50名北越士兵正好从我的前面走过,几乎是立即被我们消灭,他们连身子都没有转一下,更来不及开枪还击。”幸免的敌人赶忙朝干河床方向退却到他们的右后方。这一来他们又走到了托尼·纳德尔的一排和三排的正前方,此时这两个排已经在1米多深的干河床的掩护之下。敌人又遭到了来自他们右方的近距离火力扫射和重创。他们不停地走进火力网。

第一排的特洛伊·米勒士官参加了这场酣战。他说:“我看到干河床里有一个上半身中弹的北越士兵,三排的一个中士和我排的一个伍长同时将他击毙。他离我们不到3米远。后来我们搜查了他的尸体,我们发现他搜走了塔夫特中尉颈子上挂的身份识别牌。”

跟塔夫特的排失去了无线电联络之后,纳德尔上尉转移到他左侧枪声激烈的方向,旨在弄清楚发生了什么情况。纳德尔说:“我的无线电操作员杰克·E.介尔士官是连里的通信组长,上战场之初他就自告奋勇地背我的两部无线电之一。此时他跟随着我跑出干河床,进入开阔地后,就朝塔夫特的位置前进。我们碰到了内森上士,我问他发生了什么情况。他说他们排的左侧受到了敌人的攻击,左边的班有几个人伤亡,已经撤出了干河床,但他们决心不让左侧落入敌人之手。内森说塔夫特已经中弹阵亡,尸体留在干河床内。

“这点使我感到恼火。上级和教官一直教导我们决不能把任何伤员或阵亡者留在战场上。我和介尔士官匍匐爬出我们的阵线,朝干河床爬去寻找塔夫特的尸体。敌人就在那一带。干河床西边的敌人向我们扔手榴弹,但几棵树给我们提供了掩护。我们找到了塔夫特的尸体。在我们俩把他弄回来的途中,我们发现另一具被遗留下来的士兵尸体。把塔夫特的尸体交付给他的排以后,我们俩又爬回去把另一个士兵的尸体拖回来。”

此时比尔·贝克和拉塞尔·亚当斯已经朝山的方向前进了大约100米,正跟他们南面约30米远的敌人,以及干河床以西的敌人打得难分难解。贝克说在他们向前冲的途中险象环生:“当我跟着亚当斯向前冲时,在自动武器的火力当中我听到有人大喊:‘手榴弹!’原来就在我前面不到两米处,一个棒槌式木柄手榴弹停止了滚动。我立即卧倒在地,双膝弯曲,紧接着就是一声爆炸,和一道强烈的白光。我并没有全身伏在地上,手榴弹一爆炸,我又继续带着我的M-60机枪子弹箱前进。

“在我们的右前方约20米以外的河床外有个土丘,土丘上面长着一簇树木。美国士兵在土丘的一边,两个北越士兵在另一边,相互之间的距离不到5米。我怕我们的士兵没看见敌人。我放开喉咙对他们大喊,但是由于枪炮声太响,谁也没有听见我的呼喊。枪炮声简直震耳欲聋。我身边唯一的武器是我的点四五口径手枪。”

贝克说:“在这段时间里,我一直随亚当斯跳跃、左躲右闪、卧倒后又继续前进。此刻我拔出手枪对土丘左边的敌人射击,一下子把7发子弹全打光了,两个敌人都倒在地上。亚当斯大叫快给机枪送子弹。他在一棵小树旁边,我移了过去。此时,我俩是在最前面的位置。我给机枪送了一带又一带7.62毫米子弹。我俩趴在地上,他朝正前方和右边的敌人不停地扫射。在我俩右边约10米之外是我们的弟兄德龙·拉德纳和罗德里格斯·理维拉,他俩也在用机枪向敌人开火。但是在高草地里我俩几乎看不见他俩。”

贝克补充说:“我一发现正前方有敌人动静,就立即指向那里,亚当斯就朝那里开火。我俩这样配合向敌人进攻了好几次。敌人朝拉塞尔和我包抄了过来,他们的子弹击中了树干,掀起了我们身边的泥土,从我们的头上呼啸飞过。拉塞尔打退了敌人的那些进攻。我俩开始寻找我们的弹药手约翰·旺德利。他已经死了。至今我还能记得当时的酷势和极度疲劳,我感觉好像在那整段时间里没有吸过一口气。我们浑身被汗水湿透,当我们躺在棕褐色的高草丛里时骄阳似火,而我们在露天开阔地上除了高草没有任何遮阳之物。”

在把塔夫特和另一个士兵的尸体拉回的途中,纳德尔上尉发现贝克和亚当斯在他左前方约20米处朝山上跑去。结果贝克和他的主机枪射手拉塞尔·亚当斯,以及另外一个M-60机枪伍跑到了最前面,到达一连三排前方至少70米处。亚当斯轻描淡写地说:“谁也没有要我停止,所以我不停地前进。”

当我重新思考这场快速混战的复杂情况时,我明白了,那几个英勇的机枪手给北越的一支大部队造成了重大伤亡,而当时那支北越部队正匆匆忙忙赶下山要去增援对我方一连左翼的进攻。比尔·贝克和他的弟兄们付出了可怕的代价,但是他们在毫无帮助的情况下阻止敌人打掉纳德尔的左翼,以防敌军破坏一连和三连之间的联系。

在我们的头顶上空,美国空军的A-IE型“天袭者”飞机正向我们提供最佳的空中火力支援。“天袭者”是朝鲜战争时期的老式单发动机螺旋桨飞机,但是这种飞机对于在战场上向地面部队提供战术性空中支援非常有用。它速度慢,构造简单,有坚固防护装甲,能够准确地向地面目标开火。它最大的优点在于它能在空中盘旋达8个钟头之久。

布鲁斯·M.瓦勒斯空军上尉在朝鲜战争期间是一个士兵,1956年毕业于西点军校。1965年他第二次随美国空军到越南任职。在我们这次战斗中他驾驶老“斯巴德”(A-IE型“天袭者”飞机的绰号)。瓦勒斯说:“天袭者尤其适合于投射武器的任务,当地面部队指挥官需要某种武器支援时,它能在准确的时间和地点把武器投射到地面。这种飞机飞行速度慢,笨重难看,到处油乎乎的,驾驶起来让飞行员感到不舒服。但是,除了像厨房洗涤池那样无法搬动的东西之外,你可以把任何东西挂在它的机翼下面。随着德浪河周围地区的战斗加剧,美国空军在越南的第一和第三百零二空中突击中队所有可以利用的飞机和飞行机组人员都参加了战斗,执行空中火力支援任务。”

下午2点钟左右,一架A-IE“天袭者”飞机从南方飞临朱邦山的山坡上空,飞得很低,刚好在树顶上方。它奉命来到敌人向我们发动进攻的位置执行轰炸任务。突然一声爆炸,那架“斯巴德”迅速着火。飞机继续沿干河床上空飞行,机身后面拖着长长的火舌和浓烟,从我们头顶及正在战斗的地方上空飞过,然后转头向东,歪歪斜斜地飞了大约3公里后坠毁,坠毁处升起了一团黑色烟雾。我们没有看见降落伞。在我们的头顶上空,马特·狄龙上尉在营指挥直升机里看得很清楚:“那架飞机着火了,改变飞行方向后在‘X光’着陆区以东地区坠毁。坠毁现场听到爆炸后看到起火。我们乘直升机过去看有没有人生还。飞机刚坠毁,就有二三十个敌人奔向飞机。我立即命令空中火箭直升机向他们攻击。”

美国空军的档案显示那个在飞机坠毁中丧生的飞行员是保罗·T.麦克赖伦上尉,34岁,俄勒冈州西斯台顿人,隶属于空军的第一空中突击中队。布鲁斯·瓦勒斯上尉说:“保罗很可能是被他自己所投下炸弹的碎片击落的。我们当时在同一架飞机的机翼下既悬挂普通炸弹,又挂凝固汽油燃烧弹。这两种炸弹的安全投放高度是不同的,而飞行员冒着敌人的火力执行超低空飞行轰炸任务时难免紧张,很容易按错飞机驾驶舱里的投弹按钮。然而,那次飞机坠毁的确切原因,始终没有官方正式的结论。”

与此同时,迪克·诺尔斯准将在我们第三旅的指挥部里不断接到有关我们营迅速发展的详细战况报告。我们对捕获的俘虏又进行了详细盘问。他透露他的单位是北越人民军第三十三团的某个营。情报显示第六十六团和第三百二十团也在附近地区。在副师长诺尔斯的敦促之下,师长哈利·金纳德少将从安溪的指挥部飞来听了一下战况汇报。诺尔斯说:“金纳德抵达时,我让他看了一张形势图。他看了一眼就问:‘你究竟在那个地区干什么?’我回答道:‘嗯,将军,我们这次行动的目的是找到敌人,而我们果然找到了敌人。’尴尬地沉默了一会儿之后,他又提了几个问题,然后他说:‘好吧,看样子很棒。你们需要什么就告诉我。”’

当上述这些情况正在进行之际,约翰·赫伦仍在不遗余力地设法寻找赫利克中尉那个被敌人切断的排。他的另外两个排正在跟大量的敌人激战,这批敌人从这两个排和赫利克那个排之间向我们进攻。在混乱之中,赫伦的火炮前进观测员比尔·雷德尔中尉冲到前面跟阿尔·戴夫尼中尉碰了面。此刻赫伦仍然在干河床区域,即在纳德尔的一连位置的右边,他正设法让乔·马姆那个排的增援部队跟迪尔和戴夫尼联起手来。

纳德尔的一连士兵的毁灭性侧射火力和我方持续的炮火轰击及空袭迫使戴夫尼和迪尔前面的敌人退缩回去,并放松了火力。这使得马姆中尉那个排有机会前进,跟二连的两个排联起手来。现在他们可以朝赫利克那个排的方向发动3个排的进攻。3个排齐头并进,从左到右的顺序是:迪尔、戴夫尼和马姆。

丹尼斯·迪尔回忆道:“我们列队前进了约100~150米,敌人激烈的火力迫使我们停了下来。我们的人伤亡很多。我通过无线电跟赫利克那个排联络,我说:‘我认为我们离你们很近。请打一枪;等数到三,再打两枪。’那个无线电操作员,或在无线电上的那个人,按照我说的去做了,因此我们知道了他们确切的位置。我们立即跃起身来再向前发起进攻。我们刚前进了90米左右,整个情况就全乱了。敌人已经渗透到赫利克那个排和我们3个排之间,而且正开始移动到我们的背后。”

“我看见副排长列罗伊·威廉斯朝一棵树开枪,一枝枪从树上掉了下来,但是没见到敌人的尸体掉下来。原来那个敌人士兵是用绳子把自己系在树顶上的。在前头我们的士兵死伤15人。在这个关头,我们的军医卡尔文·布克奈特五级专业士官从掩护处站起来跑向前去,开始包扎伤员。他包扎好4~5名伤员。他用自己的身体挡着伤员,以防止持续密集的弹雨再打伤伤员。布克奈特开始他那令人惊叹的英勇救护行动后不到5分钟,就受到了致命的重伤。”24岁的布克奈特是华盛顿特区人。

迪尔说:“战场上的枪声突然稀疏了下来。在这个战斗间歇里,我排有个士兵起身跪在地上,而其余所有的人都卧倒在地上。他刚一抬头,上半身就中了一枪。他离我仅3米,我甚至听到了子弹穿透人肉的声音。那听起来像用划独木舟的桨拍打烂泥巴的声音。一粒子弹只要打中了目标,就又死了一个人。在同一个战斗间歇里,我的无线电操作员的臀部突然(如果你忍心那样说的话)爆炸,在开始流血之前的瞬间,我看到被子弹打断了的白骨参差不齐地支了出来。我们连忙给他急救,以免失血过多造成休克。他说:‘我没有关系,给我指一下路就行了。’他独自支撑着挪到了营救护站。”

迪尔中尉补充说,他和另外两个排长开始计划新的进攻,企图突破敌人的包围,解救被困的二排。“排长们跑来跑去,协调进攻准备,就在此时,突然枪声又起。战斗间歇很快结束。正是在此时我的武器班长柯里参谋士官(‘酋长’——他是印第安人)被敌人打死了。他最后讲的话是:‘那些杂种想干掉我!’他身边的人看到他中弹后在地上左右翻滚。后来我手下的人把他的尸体抬回来时,我让他们把他放下,我把他的脸转过来对着我,我看着他。我简直不能想象酋长已经死了。”小威尔伯·柯里参谋士官是纽约州水牛城人,年仅35岁。”

迪尔说他的排和其他的排跃起身来发动进攻,再次被极其猛烈的火力击退回来。“我们拼死苦战,但最后因负伤的人太多而不得不停止进攻,被迫说:‘让我们离开这里吧。’”拉利·吉尔雷斯参谋士官说:“我们尝试了不同的战术,先是一边开火一边运动,后来采取列队进攻,但是每次北越部队都严阵以待。”

在不到100米以外的地方,赫利克手下的士兵正在为求生路而左冲右突进行枪战,他们从跟敌人遭遇时起就一直边打边走。欧内·萨威杰士官把敌人的机枪伍消灭掉以后不久,他眼睛的余光发现那条小干河沟附近有动静。他立即转头朝那个方向看去,发现了一大群敌人正在快速运动。萨威杰说:“敌人大约有50人,也许是70人。他们没有对我们开火,他们正向我们的右边移动,企图绕到我们的后边。我们向他们开火,同时也继续朝我们正前方的敌人开火。但是敌人还是包抄了我们。我们靠仅剩的这些人和武器没有办法控制形势。我们人手不够。”

此时保罗·赫德尔参谋士官的两挺机枪正向前方和右边的敌人开火。萨威杰的班也是在两面作战。他们的位置在机枪班前方约30米。现在他们用一边开火一边运动的战术撤退,一个火力伍开火掩护,另一个伍撤退到二排其余人员所在的地方——即小山梁稍低处。萨威杰说:“机枪手们已经在小山梁稍低处架起机枪进行射击。枪声震天,但是当时我并未意识到这一点。我们开始撤退的时候,我看到两个机枪手坐在那儿朝小山梁另一边的坡下射击。我们后撤时从他们身旁经过。伯纳德·拜伦邦姆一等兵是机枪射手之一,他阵亡之前痛快淋漓地消灭了不少敌人。在他的机枪火力掩护下,他们得以安全撤回。我们径直朝他那里后撤。敌人在我们的后头,他的机枪火力打着敌人却没有伤到我们自己人,这简直是奇迹。”

赫利克和另外两个班正艰难地在小山梁下的一个土丘旁坚守着。萨威杰跟麦克亨利的班会合,这个班早已被敌人的火力压制住。赫利克就跟那个班在一起。扎伦士官那个班在他们的后方。跟麦克亨利的班会合时,萨威杰检查了自己班里的人数。他知道罗伯特·M.希尔四级专业士官这个M-79型榴弹射手已经永远离开了他们。“希尔在战场某个地方中弹身亡。他带着M-79型榴弹发射器和一枝点四五毫米口径手枪,并且同时用两件武器开火。”希尔23岁,来自密西西比州的斯达克维尔。

这时赫利克的3个班的士兵都集中到那个小土丘上,从他们的北面和东面向逼近他们的敌人猛烈开火。不幸的是,两个M-60机枪伍仍然在坡下,离他们约30米远。当萨威杰把他手下的士兵部署在射击位置时,北越人从3个方向对他们发动强攻:从北面向山梁上进攻;从西南面向下面的小山梁上进攻;而最糟糕的是,有50~60名北越士兵从沟里向两挺M-60机枪的后方进攻。赫利克中尉和排副卡尔·帕默尔正在酣战之中。到这时,萨威杰已经亲手击毙了15~20个敌人。“机枪还在开火,我们每个人都全力苦战把敌人挡住。敌人很多,到处都是敌人。”萨威杰这样回忆。

赫利克中尉高声喊机枪伍的士兵上山梁。赫德尔参谋士官带领的那个机枪伍在小山梁的北端。另一个机枪伍离得较近一些,听到排长的喊声就脱离战斗,爬上了土丘,进入了美国人控制的范围。赫德尔参谋士官的机枪不停地扫射,以便掩护撤退。一大群敌人对这个机枪伍猛烈开火,并且将他们团团围住。就在这场绝望的混战中,赫利克的排遭受了最惨重的伤亡,失去了宝贵的两挺机枪之一。

萨威杰士官又说:“那挺机枪还没有停止射击,敌人就从它旁边绕了过去。我可以听到赫德尔参谋士官在下面咒骂,甚至在枪声震耳的情况下,我都能听见他咒骂的声音。他骂人是有名的:‘操他娘的!狗杂种!’我能听到他在下面大骂。然后敌人向他们投了手榴弹。”赫德尔36岁,华盛顿特区人。拜伦邦姆24岁,纽约市人。道纳尔德·罗迪一等兵22岁,密西根州安阿尔伯人。他们3个人在敌人密集的步枪火力和手榴弹爆炸中阵亡。

当怀茵·M.安德森士官和他的副机枪手提着另一挺M-60机枪向小山梁前进时,山梁下面的敌人用赫德尔士官的那挺机枪扫射土丘上的美国人。而二排剩下的那挺机枪只剩最后一带子弹了。安德森中士惨叫一声并大叫他的脸中弹了。确实如此。白磷燃烧子弹的碎片在他的肉里燃烧冒烟。扎伦中士将安德森推倒在地,在萨威杰的帮助下,他俩用刺刀从安德森的脸上挖掉正在燃烧的白磷碎片。

此时150多个敌人从东、南、北3个方向朝土丘进攻,双方的士兵都一个接一个倒下。赫利克中尉从这个士兵身旁跑到另一个士兵身旁,设法组织好防御。敌人的一阵齐射扫过赫利克和他的无线电操作员约翰·R.斯图亚特还有火炮观测士官约翰·T.布朗中士,把3人全都打伤,而赫利克和布朗的伤很重。一颗子弹打穿了斯图亚特的小腿。

赫利克用无线电向二连连长约翰·赫伦报告说,他已经负了重伤,正把二排交给卡尔·帕默尔士官指挥。然后赫利克给他的士兵下达指示,销毁通讯联络密码,重新分配弹药,请求炮兵火力支援,如果可能的话,就突围出去。赫伦说:“我认为二排之所以未被敌人打散,仍坚守在一块,这完全应归功于赫利克。他们集中在一起才得以顶住敌人的一次次进攻。”

我们所有的人都应承认赫利克的功劳。萨威杰和扎伦将赫利克这个初出茅庐的年轻中尉在敌人猛烈弹雨中的卓越表现,清楚地描绘了一番。他的排阻止了北越军队的一支大部队的前进,这支北越部队显然是要下山参加攻打我们的着陆区的。我早就认为赫利克的排朝西北方前进得那么远肯定把敌人指挥官弄糊涂了,他不知道我们部队的确切位置,也不知道我们朝各个方向渗透了多远,这对我们有利。

萨威杰士官这样回忆亨利·赫利克生命的最后时刻:“他在小山上躺在我身旁。他说:‘如果我非死不可的话,我乐于为国捐躯。’我至今仍记得他讲过的这句话。他臀部中弹,疼痛万分,进入了休克状态。他没有再活多长时间。他在那场战斗之初就死在一个小灌木丛旁边了。”查尔斯·R.洛兹五级专业士官来自阿拉巴马州的莫比尔,22岁。他是排里的新军医。他在几天前才刚来到二排。他说:“赫利克中尉中弹时膝盖跪在地上。子弹打伤了他的臀部,但是他要我先救别的伤员。”

洛兹军医还说:“卡尔·帕默尔跟赫利克中尉差不多时间中弹,也就是我们刚退回到土丘之时。帕默尔头部中弹,伤势虽不致命,但是他昏了过去。他刚好倒在我的身后。我以为他死了,其实他没有死。帕默尔苏醒过来后说:‘叫弟兄们撤出这里。’我告诉他,我们有这么多伤员,我们没有办法突围出去。但是帕默尔还是在讲要每个人撤出去,他一会儿苏醒,一会儿又昏迷。”

下午2:30分,被切断的二排已经煎熬了一个多钟头。帕默尔负伤躺在地上的一根枯木旁边。离他最近的人是盖伦·邦根姆。邦根姆说:“帕默尔躺在那里,但是绷带已不在头部受伤的一侧,因此我帮他把绷带扎到伤口上。正当我替他重扎绷带时,一个北越士兵用一颗我们的手榴弹投向我俩。手榴弹恰恰落在帕默尔身后爆炸,把他炸死了。手榴弹的一块碎片扎进了我的膝盖,我忍痛把碎片拔出。那个投手榴弹的北越士兵站在那里嘲笑我们。迈克尔·L.帕特森四级士官的腹部肯定中了敌人一整弹夹子弹。我发誓在他倒下之前,我看见他的腹部被打穿透光了。”

卡尔·A.帕默尔中士在他40岁生日前2天阵亡。正如他所预言,他未能活到生日那天。

邦根姆专业士官已经打光了他有限的M-79榴弹,他开始寻找别的武器使用。他说:“我爬来爬去想找一枝M-16步枪。我刚找到一枝,马林·T.多尔曼五级专业士官说:‘那枝不能用了,我给你另外弄一枝。’然后他大叫一声:‘这一枝也不能用啦!’我又爬到别处找到了第三枝,唐纳德·杰佛里一等兵大声喊道:‘那枝没用了!’最后我从我们的阵亡士兵旁找到了一枝能用的M-16步枪和几个装满子弹的弹夹。大约就在那会儿,约翰尼·博斯维尔一等兵(32岁,佐治亚州伊顿人)臀部中弹,血流如注。他对我说:‘我要爬起来离开这里。’我告诉他:‘你不可能离开这里。’他开始爬起来,我一把抓住他的一只脚,把他强留在我们身边,但是他过一会儿就死了。罗伯特·斯托克斯士官的小腿中弹。洛兹军医给他包扎好之后又去抢救别的伤员。”

早些时候萨威杰士官派博斯维尔一等兵、琼金·瓦斯盖中士和拉塞尔·希克斯二等兵三人冒着敌人的火力快速爬行到我们阵地的三面。他此时跟斯托克斯中士一道请求迫击炮和榴弹炮火的支援。他已经把卡利克斯·雷莫斯一等兵和斯图亚特专业士官这两个伤员转移到土丘的北边。克莱任斯·杰克逊专业士官的左手被一颗子弹打穿,他就用右手继续向敌人开枪,直到他第二次中弹。瓦斯盖中士和其他几个伤员也同样继续战斗,这是由于他们自己的勇气和洛兹军医的及时抢救。詹姆斯·布莱特专业士官的大拇指被子弹打掉。帕特森、希克斯和杰佛里三人都负了伤。鲁本·汤普逊中士的心脏上方胸部中弹,子弹从左腋下钻出,鲜血涌流。但是他抓起一枝枪继续战斗。被敌人围困处于绝境的二排决心血战到底,死不罢休。

多尔曼专业士官说:“现在我们全都卧倒在地上。如果谁动一下,就会挨枪打。我们平时的训练到了战场就呈现出其价值了。我们进入了防御位置。25分钟时间里,我们死了5个人。然后敌人突然从3个方向朝我们发起了大规模进攻,他们从一个灌木丛冲向另一个灌木丛,向我们猛烈开火。我们把M-16步枪的单发开关放到连发位置射击,击毙了很多敌人。”盖伦·邦根姆说:“我们把所有能够找到的装满子弹的弹匣收集起来堆在我们的面前。我们没有办法挖散兵坑。我的工兵锹的木柄被炸飞了,我的两个水壶中有一个被子弹打了一个洞。敌人的火力很猛,如果你抬头起身挖散兵坑,你就会被打死。到处是死亡和毁灭。”

到此为止,二排的29个人中有8人阵亡,13人负伤。二排所在的25米宽的土丘周围成了一个疼痛、死亡、恐惧和英勇无畏的圆圈。查理·洛兹军医在整个激烈的枪战过程中冒着弹雨从这个人身边爬到另一个人身边,竭尽全力用他急救包里有限的医疗用品抢救伤员。尽管洛兹自己也两次负伤,但是他丝毫没有放慢抢救伤员的速度。他要把13个伤员全部救活,度过这场漫长而又神圣的战斗。洛兹说:“好几次我不得不站起身来或坐起来抢救伤员。每次越共都向我猛烈开火。”洛兹为了保护伤员,使用他的点四五口径手枪和一枝M-16步枪还击敌人。

赫伦上尉在无线电上听到了武器排派到赫利克的二排的前进观测员绝望的呼叫。约翰·赫伦说:“斯托克斯士官说二排完蛋了,他想突围出去。我问他是否已经没有突出重围的希望了。过了一会儿他就中弹了。”在着陆区的联合迫击炮阵地上二连有个名叫温森特·坎特的四级专业士官,23岁,得州赖弗吉奥人。他说:“我们架好了迫击炮,罗伯特·斯托克斯士官给我们从无线电里报来了射角和射向。斯托克斯中士是我排的迫击炮前进观测员,跟二排一道被围困在山上了。他在无线电里向我们请求火力支援的声音听来很绝望。我们每个人都可以听到他的呼叫。他们被包围了,他们要求我们提供一切可能的火力支援。几分钟时间里,我们的全部迫击炮弹就打光了。”

坎特说,没有炮弹,迫击炮组的士兵们就不能再向受围的二排提供火力支援。他们心里难受极了,听到前面兄弟要求支援的可怜呼唤,更使他们心情沉痛。坎特说:“蒙哥马利中士要我们冲上前线帮忙斯托克斯中士。我们拿起随身武器就要出发,但是我们无法前进。敌人的火力太强。我们又退却下来。

“下午2点30分光景,好像有半个营左右的人不是死了就是负了伤。我还记得我把一个士兵从雨衣中翻过身来。我把他的身体翻转过来时,他的脸朝下。我看到他军装上戴着中尉肩章。我突然睁大眼睛。我暗自思忖,这些子弹可不敬重当官的。加利·古伯、奥迪·墨菲每次都能大难不死,不过那都是在电影里。”

欧内·萨威杰士官受伤后躺在斯托克斯中士身旁。他回忆道:“无数敌人的子弹朝我们飞来,敌人向我们发动进攻,但是敌人也挨了强大火力的打击。迫击炮的前进观测员要来了炮火支援,炮弹纷纷在我们周围落地爆炸,我们也从阵地上向敌人开火。我们唯一的掩护就是那小山丘。如果你要移动,你就得爬,你一爬动,就引来敌人的火力。帕默尔士官阵亡后,斯托克斯士官说:‘我们必须撤离这里。’他站起身来。

“在山丘下面的地上有很多敌人,只要他们看到你的钢盔,他们就立即开枪射击。斯托克斯刚站起来,头部就中了弹。两颗子弹打中了他的钢盔,一颗打在钢盔边沿下。他立刻朝后栽倒在一根圆木上。他背上背着无线电,倒地后他躺在无线电上,无线电被他压在身子下面,而且在圆木的那一边,我爬到圆木下头,拿起了无线电的送受话器,请求我方提供更多的榴弹炮和迫击炮火的支援。”罗伯特·L.斯托克斯中士24岁,来自犹他州的盐湖城。

二排的指挥任务从亨利·赫利克中尉转到卡尔·帕默尔士官,后来又转到罗伯特·斯托克斯中士。他们先后在战斗中阵亡。现在轮到士官中级别最低的欧内·萨威杰来指挥了。赫伦上尉回忆道:“萨威杰士官在无线电上呼叫了。他说赫利克、帕默尔和斯托克斯都死了。他要求给他更多的炮火支援,他会把炮火引导到离他们阵地尽可能近的地方。我们永远不可能清楚二排的精确方位,然而雷德尔中尉可以根据萨威杰的目测估计来修正弹着点。这两个人就是这样合作的。”

二排那十几个仍坚持战斗的士兵非凡而又坚定的抵抗,加上萨威杰士官引导的炮火拦阻射击终于打退了敌人的猛烈进攻。在战斗间歇时,美国人从阵亡士兵和重伤人员手中收集子弹、手榴弹和武器,然后又重新分配这些武器弹药。几个步枪手转移到了较好的射击位置。扎伦士官从阵亡的指挥官衣袋里收集起地图、笔记本、通讯联络文件,然后将它们付之一炬。赫利克的RPC-25型无线电加强了防范措施。此时赫伦上尉正在对萨威杰讲话,告诉他二连正不顾一切地向他靠拢。

欧内·萨威杰和他的士兵蹲了下来,决心顽强抵抗,坚守到底。