三、春秋时期的军事制度

作者:中国 史仲文 胡晓林

出自————《中国春秋战国军事史》

出自————《现代军事理论》

三、春秋时期的军事制度

(一)“兵农合一”的民兵制度

“兵农合一”是周代兵役制度的一个基本特点。这一特点在春秋时代仍然表现得很鲜明。《周礼·地官·大司徒》在谈到周代居民组织时说:“令民五家为比…五比为闾…四闾为族…五族为党..五党为州.五州为乡。”《小司徒》谈到周代军事组织时说:“乃会万民之卒伍而用之。五人为伍,五伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为师,五师为军。”“比”、“闾”、“族”、“党”、“州”、“乡”与“伍”、“两”、“卒”、“旅”、“师”、“军”就是村社居民行政组织与军队的军事编制两两相应、互相统一的。而这种村社组织与军事组织的统一,正是“兵农合一”制度的主要内容。春秋时齐国的军事制度就是这种典型的“兵农合一”制度。

《国语·齐语》记载齐国的军事制度时,首先讲村社居民组织,说:“五家为轨,轨为之长;十轨为里,里有司;四里为连,连为之长;十连为乡,乡有良人焉。”它的军队组织则建筑在居民组织之上,是“五家为轨,故五人为伍,轨长帅之;十轨为里,故五十人为小戎,里有司帅之;四里为连,故二百人为卒,连长帅之;十连为乡,故二千人为旅,乡良人帅之;五乡一帅,故万人为一军。”齐军的“三军”由国君和国、高二子统帅,所以“有中军之鼓,有国子之鼓,有高子之鼓”。管仲称这种制度是“作内政而寄军令”,特点是军政合一,兵农合一,叫做“卒伍整于里,军旅整于郊”。两者互相适应。《齐语》所述军制与《周礼》所述周代军制完全符合。汉代刘劭说春秋以前军制是“天子寄军政于六卿,居则以田,警则以战”宋代叶适说是“寓兵于农,寓将于卿”都是对“兵农合一”制度的精辟概括。

齐国的军制很有典型意义,其他国家的军制,从《周礼》一书的记载看,大体与齐相同。

南方的楚国虽然在军制与官制的设置和名称上往往与中原不同。但“兵农合一”这一点则是一致的。《左传》宣公十二年(公元前597年)说楚王在国“无日不讨国人而训之,于民生之不易,祸至之无日,戒惧之不可以怠”。在军则“无日不讨军实而申儆之,于胜之不可保,纣之百克而卒无后”。说明楚国的国人也是具有亦军亦民双重身份,在国为民,故训之“民生之不易”;在军为士,故申儆之“胜之不可保”。这种制度无疑也是村社组织与军事组织的统一。

“兵农合一”制度的经济基础是以土地公有制为特征的井田制度。《汉书·刑法志》所说周代“因井田而制军赋”,正道出了这一问题的因果关系。在井田制度下,每一具有士兵身份的村社社员都得到一块由村社代表国家分配的足以维持自己和家属生活的份地,并为国家负担兵役。份地是他为国家服兵役的基础,兵役则是他因份地而产生的义务,两者相辅相成。

“兵农合一”制度的基本特点,是服役人员平时散在村社为农,战时临时征集为兵。散在为民时,兵器收归国家统一保管,临事征兵时,同时发授武器,与终日兵不离手、手不离兵的常备军明显不同。这就形成临战集结和临时授兵制度。

《左传》宣公十五年(公元前594年)说:“壬午,晋侯治兵于稷乃略狄土,立黎侯而还。”这种临时集结军队的作法,直到春秋晚期仍然存在。《左传》襄公三年(公元前570年)说:“楚子重伐吴,为简之师。”襄公十三年说:“晋侯菟于绵上,以治兵。”襄公十八年说:“楚将侵郑,子庚帅师治兵于汾。”这些事例足以证明终春秋之世列国都是在战前临时征集部队的。《史记·司马穰苴列传》也说,齐景公任命司马穰苴为将军,率兵抵御晋、燕二国的侵袭,同时任命宠臣庄贾监军。穰苴与庄贾约定第二天“日中会于军门”。说明也是临战征召部队。

既然临战前征召部队,当然也在战前发授兵器,这种临战授兵的事例也习见于古文献。如《左传》隐公十一年(公元前712年)记载,庄公准备讨伐许国,五月甲辰那天,在郑国的祖庙发授兵器,大夫公孙阏与颍考叔为争车发生矛盾,“颍考叔挟辋(z6u音舟)以走,子都拔棘以逐之,及大逵,弗及。”庄公四年(公元前690年)说,楚武王排列成“荆尸”之阵,向军队发授战戟,去讨伐随国。又,闵公二年(公元前660年)说,狄人伐卫,卫将战“国人受甲”。军队的武器,战时由国家发授,战后复缴还国家。因此,国家专门设有一套保管武器的官吏和机构。据《周礼·夏官》载其《司兵》职掌“五兵五盾”的授受。《司戈盾》职掌“乘车”、“贰车”及“旅贲及虎士”戈盾的授受。《司弓矢》职掌“六弓四驽八矢”的授受。《校人》职掌“五马之政”。据《周礼·春官》,《司常》职掌各种战旗,《鼓人》职掌各种战鼓与金器,《车仆》职掌各类战车等等。《左传》襄公九年则记载,宋国有工正掌管“出车”,校正掌管“出马”。他们“备甲兵,庀武守”。官府收藏武器的专门场所叫做“库”。当时列国都有这种武库,如鲁国曲阜有“库”,高余也有库,郑国有“襄库”等。

在“兵农合一”制度下,平时管理村社和国家事务的各级官吏,战时就是军队中的各级军官。齐国的“轨长,里有司、连长、乡良人”平时治民,战时统军,正是这种村社和军旅的双重官吏。晋国的六卿,平日为政府官吏,战时为三军将佐。鲁国的季孙、叔孙、孟孙三家平日是司徒、司马、司空,战时皆为军帅等。总之,列国的政事官也兼军官,都是文、武职责不分的。

“兵农合一”的兵役制度,决定了春秋时期军事训练必然要在农闲时进行的特点。这其实也是自夏、殷、周三代以来村社生活的一般规律。

《国语·周语上》说周代“三时务农而一时讲武。”务农的三时是春、夏、秋,讲武的一时是冬,属农闲季节。《国语·齐语》说:“春以菟振旅,秋以猕(xin音显)治兵。”《司马法·仁本》说:“天子大恺,春菟秋猕。诸侯春振旅、秋治兵,所以不忘战也。”这也说明了至少在春秋时期,列国诸侯不但在冬季,就是在春、夏、秋三季中的空闲时,也要组织军事训练。这种军事训练有两个突出特点:一是由国家组织进行。二是通过“嵬猕”,即狩猎的方式进行。关于这一点,春秋时鲁大夫臧僖伯讲得十分清楚:“春菟、夏苗、秋猕、冬狩,皆于农隙以讲事也。三年而治兵,入而振旅,归而饮至,以数军实。”讲事就是习武,嵬、苗、猕、狩是四时田猎之名。这是国家组织村社居民借田猎而习武的明证。从《左传》一书看,春秋时期的嵬猕活动,的确多是军事活动。如僖公二十七年(公元前633年)说,晋“菟于被庐,作三军,谋元帅”。僖公三十一年,“秋、晋菟于清原,作五军以御狄”。昭公八年(公元前534年),鲁“秋,大嵬于红,自根牟至于商、卫,革车千乘”。

春秋时期“兵农合一”制度的特点取决于中国奴隶制社会形态的特点。依据马克思主义观点,奴隶社会形态有两种形式一是古代的劳动奴隶制;一是东方的家庭奴隶制。东方家庭奴隶制的特点是:其一,公社或国家是土地所有者;其二,专制制度基于公有制。就我国奴隶制社会存在着土地公有(井田制)和君主专制政体这两点来看,无疑属于古代东方家庭奴隶制类型。这种类型的奴隶制在较大程度上保存了农村公社制度。所以它反映到军事制度上就是“兵农合一,军政合一”。在我国古代历史上,这种集军事、行政、生产三位一体的“兵农合一”制度,并不只存在于先秦时期,为华夏族所独有。在由原始的氏族制度向奴隶制转化过程中,宋代辽东生女真完颜部所建立的“猛安谋克”制度、明代建州女真首领努尔哈赤所建立的“八旗”制度,都是这种集军民于一身,“出则为兵,入则为民”的民兵制度。

(二)赋、役合一的兵役制度

春秋时实行赋、役合一的兵役制度。依据这种制度,服兵役者纳军赋,不服兵役者不纳军赋。军赋的基础是井田制。所以《汉书·刑法志》说这种制度是“因井田而制军赋”。周灵王二十四年(公元前548年),楚国司马蔿掩治理军赋,就首先清丈全国各类土地,然后“量入修赋、赋甲兵、徒卒、甲楣之数”。从蔿掩治赋中,也可以看出军赋与兵役相统一的性质,因为其赋既包括车兵、徒兵、甲楣各种军械,也包括甲士、步卒等服役人员。《司马法》一书载有春秋以前的两种军赋制度。其一,“成井三百家”,出“革车一乘,士十人,徒二十人”其二,“甸十六井,出长毂一乘,马四匹,牛十二头,甲士三人,步卒七十二人。戈楣具备谓之乘马。”从这两种军赋制度看,也都既有甲士、步卒,又有戈楣、车、马、牛,是赋役合一的。《孟子·滕文公》谈到春秋时的赋税制度说:“使野九一而助,国中什一使自赋。”“助”,就是税。其时野人不服兵役,所以不纳军赋而纳税,税率是九分之一,即“野九一而助”。“赋”就是军赋,其时国人服兵役,所以交纳军赋,赋率为十分之一,即“国中什一使自赋”。国人既纳军赋,便不再纳税。赋与税是有区别的。《汉书·食货志》对春秋以前赋与税的区别讲得很明白:“赋共车马、甲兵、士徒之役,充实府库之用。”即赋供军队需用;税“给郊社宗庙百神之祀,天子奉养百官禄食庶事之费。”即税供国家祭祀,政事需用。

但是,有些学者对于春秋时期的赋、税分制往往认识不清,误会为一,结果造成一些混乱。

春秋时这种军赋与兵役相统一的制度,其实正是“兵农合一”的民兵制度的一个内容。它与恩格斯所说马尔克公社中的服兵役者要“负责自己的装备,而且还要在六个月之内,自己维持军中的生活”,精神实质完全一致。正因为春秋时代的军赋与兵役是统一的,所以在春秋时代的文献中,“赋”字就常被用来泛指军队而言。如《左传》隐公四年(公元前719年)卫州吁对宋国说:贵君要讨伐郑国,翦除贵君的祸害,“敝邑以赋与陈、蔡从”。“敝邑”是卫州吁对自己国家的谦称,“赋”,即卫国的军队。文公十七年(公元前610年),郑大夫子家对晋国说,如果我们得不到贵国的谅解,“将悉敝赋以待于儵(shu,音树),唯执事命之”。“敝赋”二字,就是敝国的军队。又《左传》成公二年(公元前589年),晋、齐发生牽之战,战前晋军统帅卻克请求晋侯出兵,“晋侯许之七百乘。卻子日:‘此城濮之赋也。有先君之明与先大夫之肃故捷。克于先大夫,无能为役。’请八百乘。许之。”这个“赋”字不但指的是军队,而且指出了这支军队所辖战车数量。又《国语·鲁语下》载,在诸侯平丘会上,晋国人捉了鲁大夫季平子。鲁子服惠伯对晋国说,过去齐乘晋乱攻晋,取朝歌,我们先君襄公不敢安居,“使叔孙豹悉率敝赋”,跟从晋国攻击齐的左军。《国语·楚语上》记载楚灵王说:“今吾城三国,赋皆千乘。”这里的两个“赋”字,无疑指的也是军队。

在春秋早期许多诸侯国还实行两级兵役制:一级曰:“正卒”另一级曰:“羡卒”。《周礼·地官·小司徒》说:“凡起徒役,毋过家一人,以其余为羡。唯田与追胥竭作。”“正卒”这就是说,一家兄弟虽多,但只有一人是准备服现役的正卒,正卒以外的男子都称为羡卒。一般的“徒役”,一家只出一人,而当军事训练,即田猎或追捕盗贼时,则是羡卒、正卒全部出动。春秋时期的兵役是民兵制度,“正卒”是从服兵役者的战士身份来说的。而从他们在村社的社员身份来说,则称为“正夫”。从他们服其它劳役的身份来说,则为“正徒”“羡卒”又称“余夫”。他们是不服现役的“卒”,但参加军事训练,准备国有大敌时动用,其实是预备役人员。

但是,春秋中期以后,由于战争规模不断扩大,列国兵源不足,晋、鲁、郑等国已经向野人征兵征赋。所以羡卒也就被征调到战场上来了。如《左传》襄公二十三年,晋国在彭城之役前,“发命于军曰:‘归老幼,反孤疾,二人役,归一人’。”晋为大国,其时老幼孤疾都上了前线,一家之中往往有二人在军中服役,其他国家情况也就可想而知了。这当然也就突破了春秋时早期“凡起徒役,毋过家一人”的旧制。《国语·吴语》载越王勾践起兵

伐吴说:“明日徇于军,曰:‘有兄弟四五人皆在此者,以告”。一家有四、五个兄弟在军中服役,这当然是全部羡卒都已走上战场了。而这说明,战国时期的普遍兵役制度早在春秋末年就已在酝酿当中了。

春秋时赋、役合一的兵役制度,作为“兵农合一”制度的一个内容,它决定于春秋时代存在着的井田制和村社组织相统一的制度。周代的军赋因井田而作,周代的兵役因村社而作。而井田制是村社的土地所有制形式,村社则是井田制的居民组织形式。二者是统一的,它的统一性就决定了兵役制度赋、役合一的统一性。春秋时期,井田制和村社制虽然遭到了某种程度的破坏,例如出现了“隶农”、“隐民”、“初税亩”、“作爰田”等情况。但他们并没有从根本上瓦解井田制和村社制。例如《左传》襄公二十五年说,楚国的“规偃猪,町原防,牧隰皋,井衍沃”。襄公三十年郑子产实行的“都鄙有章,上下有服,田有封洫,庐井有伍”等等,就是统治阶级维护旧的井田制度和村社制度的证明。井田制和村社制的存在,就决定了军赋与兵役制度相统一制度的存在。

(三)车、步兵相结合的军队编制和作战方式

以战车为核心的车、步兵结合编制,是春秋时军事编制的一大特色。《周礼·夏官·司马》说,春秋时代列国的军事编制有六级:伍、两、卒、旅、师、军。“伍”由五名战士组成,是战车下的步卒,他们以战车为依托从事战斗。“两”由五伍二十五名战士和一乘战车组成,所以称“两”,说明战车是战斗核心。卒由四两,即战车四辆,卒100人组成。旅由五卒,即20辆战车、卒500人组成,师由五旅,即100辆战车、卒2500人组成。军有五师,即500辆战车和卒12500人组成。《周礼》所讲的军制,与《司马法》记载的“革车一乘,士十人,徒二十人”的军制,基本一致。《司马法》的这条记载,据杜预《左传》宣公十二年注说是旧编法。即由西周延续下来的春秋早期车、步兵编制法。据清代学者金鹗、孙诒让等人研究,《司马法》所说的“徒二十人”中包括役徒、厮养五人。专就战车而言,也是五伍二十五人。春秋时晋国的军事编制正与《周礼》所讲的军事编制相符。《左传》襄公二十五年说鲁国向晋军将佐行贿时,讲到晋国有军、师、旅三级编制。《左传》成公七年载,巫臣通吴于晋说,“以两之一卒适吴,舍偏两之一焉。”说明晋军有两、卒二级编制。《国语周语中》说晋国“四军之帅,旅力方刚,卒伍整治。”又证明晋军有卒、伍二级编制。这些材料证明,晋军编制恰为军、师、旅、卒、两、伍六级。

晋国的军队编制应能代表春秋时列国军队编制的一般状况。

齐国的军队组织在桓公时由管仲进行改革,所以与《周礼》的记载有所不同。它裁减了“师”级建制,形成了“军、旅、卒、小戎、伍”五级。其战车一乘,即“小戎”较“两”的战斗人员增加一倍,为卒50人。

吴国的军队编制,也裁减了“师”级单位,为“军、旅、卒、什、伍”五级什由二伍组成,自什以上,卒、旅、军皆为十进制,即十什一卒,百人十卒一旅,千人;十旅一军,万人。“卒”又称“彻行”,是战斗时排为一长队。旅又称“旌”,由十彻行组成。

春秋中期以后,车、步兵相结合的编制,即古人所谓之车乘士卒之法发生了重大变化,由春秋早期的每乘战车“三十人制”,发展成为“七十五人制”。

这个变化也由《司马法》反映出来,它说“四邑为丘”出有“戎马一匹,牛三头”,曰“匹马丘牛”;又说:“四丘为甸,甸六十四井,出长毂一乘,马四匹,牛十二头,甲士三人,步卒七十二人,戈楣具备,谓之乘马。”据蓝永蔚先生研究,“七十五人制”的车乘士卒编制是“春秋编制”我们可以进一步说,它是春秋中晚期的编制。其制用“匹马丘牛”和“乘马”来命名,所以孙武称其为“丘役”,清代学者称其为“丘甸法”,或“丘乘法”。而这也就表明了它是在“作州兵”、“作丘甲”、“作丘赋”以后产生的制度,所以系一个“丘”字。

“三十人制”编制是春秋早期的制度,这在《左传》中还可以寻找出踪迹,如周惠王十七年(前660年),齐派遣“公子无亏帅车三百乘,甲士三千人以戍曹。”每乘战车甲士十人。《诗·鲁颂·閟宫》说鲁国在僖公时代有“公车千乘,公徒三万。”也与每乘战车“甲士十人,徒二十人”的《司马法》车乘士卒编制相符。而在春秋中晚期,不断出现的车乘士卒编制就与“七十五人制”相联系了。如《左传》昭公十一年说:“楚子伏甲而飨蔡侯于申,醉而执之。夏四月丁巳,杀之,刑其士七十人。”又,《左传》定公十年记晋大夫赵鞅率军伐卫,“(邯郸)午以徒七十人门于卫西门,杀人于门中。”另一晋将涉佗“亦以徒七十人”在早晨去攻击卫国的城门。《左传》中不断出现的“徒七十人”这个数字,蓝永蔚先生认为就是步卒“七十二人”的统称这应是正确的。

春秋时期车乘士卒编制的变化,主要是车下步卒的增加,这表明步兵在战斗中的作用越来越重要。这种趋势到战国时发展成为了步兵与车兵的分离,形成了以步兵为主力,以车兵和骑兵为羽翼的编制形式。

步兵本是最古老的兵种。《史记·周本纪》说,武王伐纣时出动“战车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人”。但据《尚书·牧誓》,武王要求周军在交战中“六步、七步,乃止齐焉”、“四伐、五伐、六伐、七伐,乃止齐焉。”显然指的是步兵。可见,步兵在牧野大战中担负着主力的作用。但是,随着生产力的发展和战争手段的改进,春秋进入了车战的发达时期,春秋大国争霸的战争无一不是以战车为主力的车、步兵结合作战。如《左传》载:

鲁僖公二十七年(公元前633年),晋、楚城濮大战,晋车七百乘。僖公三十三年,秦、晋骰之战,秦师过周北门,左右免胄而下,超乘者三百人。其后在骰山遇晋军伏击,全军覆没,“匹马只轮无还”。

宣公二年(公元前607年),宋、郑大棘之战,郑俘宋战车四百三十乘,战士二百五十人。

宣公十二年,晋、楚必之战,“楚疾进师,车驰卒奔,乘晋军”。成公二年(公元前589年)齐、晋鞍之战,晋出动战车八百乘。

成公十六年(公元前575年)晋、楚鄢陵之战,双方皆“补卒乘、缮甲兵、展车马”、“秣马利兵,修陈固列”。

定公五年(公元前505年),秦子蒲、子虎帅战车五百乘以救楚。哀公十一年(公元前484年),艾陵之战,吴俘获齐战车八百乘,甲首三千。

以战车为主力的车、步结合作战方式要求交战双方选择平原旷野作为战场。《周礼·夏官·司马》说“险野,人为主。易野,车为主。”人为主就是步兵为主,车为主就是战车为主。《六韬·犬韬·战车》也说:“步,贵知变动;车,贵知地形;骑,贵知别径奇道。”“贵知地形”,确是对车战特点的最好概括。山区、丘陵、洼地、河沼、浚泽、殷草、横亩等都被兵家看作是战车的“死地”。只有在平坦广阔的原野上,战车才能纵横驰骋,发挥出巨大的威力。而春秋时代战争所保持的某种原始形式一“结日定地”,即交战双方战前约好交战的具体时间、地点,届时列阵而战,也为车战提供了方便条件。韩原之战前,晋惠公派韩简向秦军请战,秦穆公说:“君其整列,寡人将亲见。”城濮之战前,楚令尹子玉派大夫斗勃向晋军请战,说:“请与君之士戏,得臣(子玉名)与寓目焉。”双方约定“诘朝将见。”鞍之战前,齐侯派人向晋大夫卻克请战说:“子以君师辱于敝邑,不腆敝赋,诘朝请见。”这三次战役都是事先约定时间、地点,即“结日定地”而后交战的典型战例。

车、步兵结合作战,要求车兵和步兵按着一定的规则排列成战斗队形,这就是军阵。战争是敌对双方力量的角逐,其胜负不但取决于投入车、步兵数量的多寡,更主要的是取决于“军阵”所发挥出来的集体力量。拿破仑谈到马木留克兵时说,“两个马木留克兵绝对能打赢三个法国兵。一百个法国兵与一百个马木留克兵势均力敌。三百个法国兵大都能战胜三百个马木留克兵,而一千个法国兵则总能打败一千五百个马木留克兵”其主要原因就在于法国兵是排列成军阵作战的。恰如恩格斯所说:“关于保持战术协调和队形严整的一方,必将大大优越于不能做到这一点的另一方。”

春秋时期的“军阵”,名目很多。仅见诸《左传》的,就有“鱼丽之阵”、“左右矩”、“荆尸”、“鹳”、“鹅”、“盂”“角”等等。其基本阵形,大多为“三阵”或“五阵”。、

《左传》桓公五年(公元前707年),周、郑繻葛之战,郑摆下“鱼丽之阵”。“曼伯为右矩,祭仲足为左矩,原繁、高渠弥以中军奉公。”杜预注说:“矩,方阵也。”特点是以左、右两军居前为“拒”,中军居中殿后,配合为“鱼丽”之型。这种阵式,其实就是一种“三阵”。

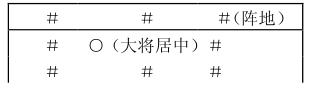

如图所示::

在这种进攻型的阵势中,车、步兵的排列队形是:“先偏后伍,伍承弥缝。”“偏”为战车编队,每二十五乘战车为一偏。“伍”是步兵编队,以五位战士为一小队。车兵冲锋在前,步兵填充在战车的空隙,联结成一个战斗阵式。

城濮之战时,楚将子玉“以若敖之六卒将中军”,子西率左、子上将右。晋先轸将中军,狐毛,狐偃将上军,栾枝、胥臣统率下军。阵势也都是“三阵”。

又,《左传》文公十年(公元前617年)记载楚子与宋公、郑伯在孟诸(在今河南商丘县东北)田猎,楚子居中,“宋公为右盂,郑伯为左盂”。所谓“左、右盂”与“左、右拒”和“上、下军”一样,都是军阵中的两翼。《国语·吴语》记载,吴王夫差在诸侯黄池(今河南封丘县南)会上,排列士卒百人为一彻行,计彻行百行的白、赤、玄三个方阵,也是“三阵”式。

由“三阵”发展到“五阵”,在春秋时已屡见不鲜。《左传》宣公十二年(公元前597年)讲楚国行军的“荆尸”阵法说:“军行:右辕,左追蓐,前茅虑无,中权后劲,百官象物而动。军政不戒而备,能用典矣。”楚国行军的“荆尸”阵法,创始于楚武王。其法盖“分其军为五部,而各有所任”即:“前茅”,就是前锋部队,以茅为标帜。“中权”是中军,为全军的指挥部。“后劲”,是殿后的精兵。“右辕”,为右路军,“左追蓐”,为左路军。合此“前、中、后、右、左”五部分适成一个大军阵。“五阵”无论从纵向看还是从横向看,都比“三阵”更为先进。

《左传》襄公二十三年(公元前550年)记载,齐庄公讨伐卫、晋二国,其行军阵法也是五阵:即“先驱”、“申驱”、“肱”、“启”和“大殿”五支军队。依杜预说,“先驱”是先锋军,“左翼日启”、“右翼日肤”,“大殿为后军”。这都是对的。唯有杜说“申驱”为“次前军”不确。因为据《左传》齐庄公及其副车在“申驱”,说明它不是“次前军”,而是指挥中心所在的“中军”。所以它也是一个由“前、后、左、右、中”五支军队组成的“五阵”。《左传》昭公元年还记载,晋军与无终及群狄在太原发生了一场战争,无终及群狄是步兵,为对付无终及群狄的步兵,晋国也舍弃战车,把车战的五阵“两、伍、专、参、偏”改编成了步战的五阵“前、后、左角、右角、前拒”,并取得了战争的胜利。

宋人阮逸所撰的《李卫公问对》讲古代五阵说:“黄帝始立丘井之法,因以制兵,故井分四道,八家处之,其字井形,开方九焉。五为阵法,四为闲地。此所谓数起于五也。虚其中大将居之,环其四面,诸部连绕,此所谓终于八也。”状配置图如下:

这种“五阵”,自然是“前、后、左、中、右”五阵。说它起于黄帝时代当然没有史料根据,但它对春秋以来阵法的说解则相当精辟。

战国时,阵法的名目和种类更加复杂,仅据《孙膑兵法》就有“方、圆、疏、数”等十阵。作战的五阵式也发展成为“八阵式”。“八阵”的阵式,与《李卫公问对》的五阵大体相同,不过把它讲的闲地也填充上了军队。其配置如图:

刘心健先生说:“八阵为一方阵,大将居中,八方部署兵力。‘散而成八,复而为一’。”刘说是对的。孙膑讲运用“八阵”作战说,八阵作为一个整体,要有先锋部队和后续部队。在作战时,要用三分之一的兵力攻击敌人,其余三分之二,做为预备部队,以为接敌部队的后盾。在春秋时的城濮之战中,晋下军佐胥臣以下军之一部用虎皮蒙马突击楚师。《吕氏春秋·简选》说晋文公有“锐卒千人”,吴王阖庐有“多力者五百人,利趾者三千人”。其实这些部队就是先锋军。孙膑说,部队作战时“阵无锋,非孟贲之勇也。敢将而进者,不知兵之至也”。“阵无后,非巧士敢将而进者,不知兵之情也”。总之一句话,没有先锋和后续部队的军阵,在作战中是注定要失败的。

总之,春秋时期以战车为主力的车、步兵结合作战是战争的主要形式,战阵则以“三阵”和“五阵”为主,而到战国时则发展成为了“八阵”。

(四)都(县)邑兵和卿大夫采邑家兵

都(县)邑兵和卿大夫采邑家兵的建立,是春秋时期军事制度的特点之一。在西周时期,由于实行“国人当兵,野人不当兵”制度,所以鄙野的都邑不能设立武装。统治者把与国都相匹敌的大都邑看成是国家祸乱的根源所以严厉取缔都邑武装。

但是春秋初期,在郑、晋、楚等国,有些势力很大的卿大夫已开始凭借都邑的力量,组建军队,严重威胁本国的政权。如《左传》隐公元年(前722年)载,郑庄公之弟共叔段在封邑京城组建军队,“缮甲兵,具卒乘、将袭郑”,结果被郑庄公消灭。《左传》桓公二年(前710年),晋国的曲沃庄伯利用曲沃的地方兵讨伐晋都翼城(在今山西省翼城县东南),杀了晋孝侯。《左传》庄公十八年,楚武王灭权,指派大夫斗缗为权尹,斗缗率权邑地方兵叛变,为楚武王镇压。

郑国京邑、晋国曲沃、楚国权邑建立的地方兵就是春秋时期最早的地方兵,但这些地方兵不是由国家而是由卿大夫组建的,所以在当时是不“合法”的。

最早建立由国家管理的地方都邑兵的是郑国。郑国因为领土褊小,国人兵源不足,又屡受强敌侵犯,为避免国破家亡,捍卫边疆安全,所以,首先在一些较大都邑建立了地方兵。如“制”(在今河南荥阳县汜水镇,即虎牢关)是郑国的险要所在,“栎”(在河南禹县)是郑国的别都,因此,郑国首先在这两个都邑上建立了地方兵。周桓王二年(公元前718年),郑国的公子曼伯与子元率制邑军队在北制打败了南燕(在今河南延津县东北)的军队。周桓王二十二年,偏安郑国栎邑的郑厉公,依靠栎邑军夺回了郑国的政权。

春秋中期以后,由于战争加剧,经济的发展和人口的增加,特别是由于“作州兵”“作丘甲”和“作丘赋”所开辟的兵源,使列国在地方都(县)邑普遍建立起都邑军队。

晋国。周灵王二十二年(公元前550年),晋赵胜率东阳之师追击齐军,俘虏了齐大夫晏氂。周景王二十五年(公元前520年),周景王去世,王子朝发动叛乱,王室大乱。晋大夫籍谈、荀跞率少数民族九州之戎和焦、瑕、温、原之师把周悼王迎接回王城。晋的东阳泛指属晋的太行山以东地区,即在今河北邢台、邯郸一带,焦、原、温在今河南陕县、济源、温县,瑕在今山西芮城县。这五邑建有强大的地方兵,说明晋国的都邑普遍建立了地方兵。“九州之戎”。就是“陆浑戎”。周景王二十年,晋灭陆浑,然后编陆浑为九州,并建立了九州戎人的地方兵。这是晋地方兵中的少数民族军队。

齐国。周灵王五年,齐大夫在东阳筑城,并率领东阳之兵围莱(在今山东省昌邑县东南)。周灵王十八年,齐阉臣夙沙卫叛齐,占据高唐(在今山东禹城县西南)。齐大夫庆封率军围高唐,不能攻克。齐襄公时,连称、管至父联合公孙无知叛乱,杀襄公。齐渠丘大夫雍禀率渠丘兵平息叛乱,杀了公孙无知。齐国东阳、高唐、渠丘之邑的武装力量,应能代表各国地方都邑兵的一般状况。

鲁国。周定王十八年(公元前589年),齐顷公攻击鲁国北境上的龙邑(在今山东泰安市东南)。龙邑人俘虏了齐顷公的嬖臣卢蒲就魁。顷公亲自上阵击鼓助战,经三日激战,始攻克龙邑。周敬王十八年(公元前502年),鲁国陪臣阳虎准备杀掉执政大夫季桓子,命令都邑的兵车在九月四日集中到蒲圃。这证明鲁国的都邑都有了地方武装。龙邑的武力甚至可以与大国相抗。鲁国的季孙、叔孙、孟孙三家的采邑费、郈、成也都有强大的都邑武装,三家的宰臣南蒯、阳虎、侯犯、公孙宿先后据三都叛乱,几乎倾覆鲁国。

宋国。周敬王二十四年,宋景公到空泽(在今河南禹城县南)去游玩,死在驿馆。大尹发空泽的甲士千人奉景公尸体,从空桐进入沃宫。空泽是宋国的都邑,有甲士,有武装。又如宋国的公子鲍曾利用肖、蒙二都邑的武装力量杀掉宋昭公,夺取了宋国政权。

楚国。楚国的地方兵名为“县”兵。楚国的“县”,多是由被其灭掉的国家改设的。如楚文王“改县申、息”二国以后,申、息二县之师就成了楚国北进的主力。到春秋后期,楚灵王“大城陈、蔡,不羹,赋皆千乘。”周景王十六年,楚公子比、公子弃疾等率陈、蔡、不羹、许、叶诸县地方兵杀掉楚灵王,公子比立为楚君。既而,公子弃疾又杀公子比,立为君,是为楚平王。周景王十七年,楚平王派然丹在宗丘(今湖北秭归)检阅楚西部地方兵,派屈罢在召陵(今河南偃师县东)检阅楚国东部地方兵。楚国东西两区地方县邑兵最高领导权都操在楚王手中,由楚王任命“县公”或“县尹”统帅。这就形成了以郢都为中心的网络状军事体系,内可以屏障郢都,外可以捍御强敌。所以楚在春秋是武力最强大的国家之一。

春秋晚期崛起的吴、越二国,同中原诸侯一样,也都建立有地方兵。据《国语·吴语》,越大夫文种在向勾践谈伐吴策略时说,吴国自黄池退兵后,不戒备越国,越应利用这个机会攻吴。吴国边鄙的地方兵因过于疲罢而不能速至,吴王又将以不与越国交战为耻辱,所以必率国都的军队迎战,越可以战胜吴国而占有其地。如果吴的地方兵赶来援救,越国可以用“御儿”的地方兵抵御。这就清楚他说明了吴、越二国都有地方都邑兵。

但是应当指出,春秋时列国的地方都(县)邑兵还只是国家军队中的辅助力量,主要职责是防卫地方。周景王二十一年,郑国遭受火灾执政大夫子产命令国人“伍列登城”,保卫国都。而“使野司寇各保其征”即保卫本地安全,就很能说明这一问题。地方都邑兵虽以防卫本地为主。但在强敌入侵时,国家会责无旁贷地出兵支援地方。如《左传》襄公十二年(公元前561年)载,莒人伐鲁东鄙围台(在今山东省费县东南),鲁季武子率兵救台。昭公二十七年(前515年),吴公子掩余、公子烛庸率兵包围楚国潜邑(在安徽霍山县东北),“楚莠尹然、工尹麇率师救潜,左司马沈尹戌率都君子与王马之属以济师”等,即属这类例证。

地方兵还要配合国中之师作战或受命单独完成某些军事任务。如晋国曾以焦、瑕、温、原之师安定周悼王,楚国曾以戎狄及丰、折二地之师逼近晋国,鲁国曾以各卿大夫家室的兵车抵御齐国等,都属这类性质。至于楚国的申、息、许、叶和不羹、陈、蔡之师甚至已经成为了楚国家军队中不可缺少的重要力量。

春秋时卿大夫的采邑家兵其实是都(县)兵的另一种存在形式,也就是在卿大夫自己所封的都(县)所建立的地方兵。这种都邑兵建立的较早,有的甚至可以追溯到西周时代。

依照西周制度,卿大夫都有采地或食邑据《周礼·地官·载师》,卿大夫的采地一般分别在国郊以外的鄙野之地。卿大夫的采邑武装由邑人充任,由国家设“家司马”管理,在“家司马”以下,于每一较大的采邑还设立“马正”协助“家司马”管理采邑的军事事务。在春秋时代,卿大夫“有禄于国,有赋于军”。国家遇有军事行动,执政的卿大夫要准备百乘战车随同行动。在礼乐征伐自诸侯出的阶段,这些卿大夫的采邑武装,是国家军队的组成部分,仅由卿大夫统率而已。所以孔子说:“臣无藏甲,大夫毋百锥之城。”

但是,卿大夫作为一级封君,当春秋中期以后,随着军权下移于卿大夫,采邑武装就化为他们的私家武装了。而采邑武装私有的第一个严重后果是危害公室,削弱国君的力量。如鲁国季孙氏的采邑费,始封于僖公元年,襄公七年筑城,其后就成了季氏私家的武装堡垒。孟孙氏的采邑成与叔孙氏的采邑局,发展步骤也同“费”一样。三家的采邑武装成了他们专制鲁国政权的强大军事后盾。其后三家的家臣长期祸患鲁国,如周景王十六年季氏家臣南蒯以“费”叛,周敬王十八年季氏家臣阳虎再以“费”叛,周敬王二十年叔孙氏家臣侯犯以“邱”叛,也都是由于他们掌握了强大的采邑武装。春秋中期以后,宋国的萧、蒙,齐国的渠丘、高唐,晋国的朝歌、邯郸、晋阳、曲沃,卫国的蒲、戚等大采邑无一不有强大武装,成为公室的心腹大患。当时的有识之士就已指出“国有大城,未有利者”采邑武装危害公室已成为严重的社会问题。

采邑武装私有化带来的第二个严重后果,是加强了列国卿大夫之间的火并。卿大夫之间一旦在国内的政治斗争中失利,就到采邑去动员和组织力量。《左传》襄公二十三年载,在与范氏的斗争中失利被驱逐的晋大夫栾盈,依靠齐国的帮助潜回采邑曲沃。“四月,栾盈率曲沃之甲,因魏献子以昼入绛。”与范氏、赵氏、韩氏、中行氏、智氏诸家展开了一场血战,失败后又退回曲沃。周敬王二十三年,晋大夫赵简子(名鞅)与范氏、中行氏发生火并,“范氏、中行氏伐赵氏之宫。赵鞅奔晋阳,晋人围之”。晋阳是赵氏的采邑,有雄厚的物资储备和武装力量,范氏、中行氏不能攻克,后被赵氏消灭。后来,在赵襄子(名无恤)与智氏的斗争中,赵氏再次退保晋阳,智氏率韩、魏三家联军久攻不下。赵氏反而串通韩、魏两家把智氏消灭在晋阳城下,形成了韩、赵、魏三家分晋的格局。这就充分说明了采邑武装是春秋中晚期卿大夫之间进行斗争的主要武装力量。

在卿大夫的家兵中,还有一支不可忽视的力量是“族兵”。

“族兵”是卿大夫的亲兵。西周在卿大夫之间实行宗法制度,所以每个卿大夫家族都有一套大小宗的宗法体系,有所谓宗主、宗邑和族人。族人负有保卫宗主、宗邑和宗族的义务,于是就形成了以族人为骨干的“族兵”。其制在春秋时仍然存在。在春秋时代的战场上,“族兵”是一支不可轻视的力量。如在城濮之战中,楚军统帅子玉以“若敖之六卒将中军”。这个“若敖六卒”就是以血族团体为基础的“宗人兵”,亦即族兵。在鄢陵之战中,晋的栾氏、范氏二大家“以其族夹公行”,即以其族兵做晋厉公的左右亲兵。在必之战中,楚军俘虏了晋大夫知罃,其父知庄子率领族兵反击楚军,射死楚连尹襄老,获其尸并俘楚将公子穀臣。

“族兵”在战场上是军中主力或亲兵,在平时则与卿大夫聚族居于国中,所以在与公室斗争中,或在其它突发事件中,调动起来极为迅速。周灵王九年,郑国的尉止等五族发动叛乱,攻杀执政大夫子驷、子国、子耳。子西听到消息后,“不儆而出”“乃归授甲”。子产听到消息,立即“为门者,庀群司、闭府库,慎闭藏,完守备”,召集族兵“成列而后出,兵车十七乘。尸而攻盗于北宫”族兵如果不与卿大夫聚族而居,兵车十七乘是不可能马上集结起来的。周景王十三年,齐国陈、鲍、栾、高四氏的大火并也是这样。陈、鲍氏听信传言,说栾、高氏准备攻击陈、鲍氏,陈桓子、鲍文子马上在家中向族兵“授甲”,接着发起向栾、高二氏的进攻。栾、高二氏的宗族长子良、子旗正在饮酒,突遭攻击,也迅速集结族兵,与陈、鲍展开激战这种召之即来,来之能战的情况也足以说明卿大夫的族兵无疑是与卿大夫聚族而居的。在春秋晚期,“族兵”与“采邑兵”一样,统称卿大夫的私属或家兵,是卿大夫之间互相兼并的工具。

依据周代“天子建国,诸侯立家”的分封制度,“家室”与“公室”一样,原本是国家的组成部分,所以卿大夫家兵、包括以血族团体为基础的族兵和以地域团体为基础的采邑兵,最初都是构成奴隶制国家军队的组成部分。在君权强大时,它自然要为公室效力,甚至是国家军队中的骨干力量,但它由卿大夫族人或采邑居民组成,战时由卿大夫亲自统率,被称为“私属”或“私卒”,对于公室军队来说是相对独立的。所以一旦君权旁落,它就自然而然地成为了卿大夫的私家军队。春秋时列国卿大夫的家兵史正是这样一部演化史。

春秋末年,列国卿大夫的家兵的数量已经发展到了惊人的程度。《左传》哀公十一年(前484年)说:“鲁之群室,众于齐之兵车,一室敌车优矣”,即说鲁国各卿大夫之家的兵车总数比齐国派出攻鲁军队的兵车还多,仅季氏一家的兵车抵抗齐军已有余裕。而季氏一家还有甲士七千人。晋国卿大夫的私家军队又使鲁国望尘莫及。晋国的卿大夫多在采地设县,所以晋的采邑家兵又称县邑兵。在晋平公、昭公时代,公室的军队虽然“公乘无人,卒列无长”但其卿大夫家兵却得到了飞速发展,“韩赋七邑,皆成县也。羊舌四族,皆强家也。”“因其十家九县,长毂九百,其余四十县,遗守四千”晋的一县可出兵车一百乘,四十九县可出兵车四千九百乘,其力量之强大是其它中原国家所无与伦比的。

春秋时期军权下移,卿大夫专权和互相兼并是促使卿大夫采邑兵普遍建立和家兵逐渐脱离国家控制转为私有化的前提条件,反之,卿大夫家兵的私有化又加剧了卿大夫的专权和他们之间的互相火并。

(五)具有常备性质的禁卫军

周代天子的禁卫军名日“虎贲”,诸侯的禁卫军名日“旅贲”。据《周礼·夏官·虎贲氏》,王在出行时,虎责在前后警卫;王休止时,虎贲宿卫王的行宫。王在国,虎贲守卫王宫。国家在遇到大敌、大丧等非常事变时,虎贲守卫王门。此外,虎贲还可以跟随士大夫出使四方,或在道路不通时奉征令之书向四方传达。据《旅贲氏》,王在出行时,旅贲氏执戈盾在王乘车两侧随行警卫。乘车停止时,扶持车轮。凡祭祀会同,穿着斋服随王乘车左右而行。王者丧,穿着斩衰葛经的丧服,执戈盾警卫嗣王。在军事行动中,披着铠甲随行。《尚书·顾命》记载,周成王驾崩,“二千戈虎贲百人,逆子钊于南门之外。”说明周礼的记载是有根据的。

《国语·鲁语下》记载鲁大夫叔孙豹说:“天子有虎责,习武训也;诸侯有旅贲,御灾害也。”证明了这个问题。说明周代的禁卫军制度在春秋时仍然存在。

但是,春秋时代列国诸侯的禁卫军并不称“旅贲”,而各有自己的名称。如楚国国君禁卫军叫“乘广”,分左、右两广,每广战车三十乘。右广鸡鸣时驾车值班,至日中卸车休息。左广接着值班,至日入时卸车休息。依春秋晚期每乘战车甲士三人,步卒72人计,60乘战车计有战士4500人,这是一支不小的军事力量。晋文公回国继君位时,秦穆公特送卫于晋三千人,“实纪纲之仆”。这三千人其实也是晋文公的禁卫军,所以杜预注说“以兵卫文公诸门户仆隶之事”。《左传》宣公二年说:晋灵公残暴不仁,枉杀无辜。执政大夫赵盾屡次进谏,灵公不听。灵公怕赵盾再谏,假设酒宴招待赵盾,暗中埋伏甲士准备杀他。晋侯埋伏的甲士又叫“公介”、“公徒”,其实他们就是晋侯的宫廷禁卫军。越王勾践伐吴乃中分其师为左右军,以其私卒君子六千人为中军,勾践的私卒君子就是他的禁卫军。依此四例可以推知,春秋时列国诸侯的宫廷,是都有禁卫军的。不但诸侯有禁卫军,有些国家,如楚国,太子也有禁卫军。在城濮之战时楚军中有一支名日“东宫”的部队,就是楚太子的“宫甲”。据《左传》鲁文公元年(公元前626年),楚国太子商臣就依靠这支“宫甲”发动宫廷政变,杀了楚成王而篡夺了王位。

春秋时期诸侯的禁卫军多由公族或卿大夫子弟组成。他们平时警卫王宫,战时在王左右,是军队中的主力。如晋的“中军公族”,“公卒”又称显然是晋侯的禁卫军。“楚之良,在其中军王族”显然也是由“乘广”为核心组成的精锐部队。晋国在献公时代有骊姬,“诅无畜群公子,自是晋无公族”。到晋成公时,“乃宦卿之子而为之田,以为公族。又宦其余子,亦为余子,其庶子为公行”。可见晋国的公族是由卿大夫子弟构成的。余子又称公路。公路与公行是主管戎车的职官,所率戎士应是禁卫晋侯的车兵甲士。

公族与卿大夫子弟称为“国子”或“贵游子弟”,平日由公族大夫教育培训。如《左传》成公十八年(公元前573年)说,晋悼公使“荀家、荀会、栾鷹、韩无忌为公族大夫,使训卿之子弟共俭孝弟”。据《周礼》国子还接受师氏,保氏的教育。师氏教国子以“三德”和“三行”,保氏教国子以“六艺”和“六仪”。其六艺是:“一日五礼,二日六乐,三日五射,四日五驾,五日六书,六日九数。”其六仪是:“一日祭祀之容,二日宾客之容,三日朝廷之容,四日丧纪之容,五日军旅之容,六日车马之容。”这在当时是完备的品德、文化和军事教育。作为教育的一种实践形式,他们要在师、保统带下守卫宫廷。经过严格的培养训练之后,诸侯才从他们当中挑选出王宫卫士。这种挑选在春秋时虽缺无显证,但从战国时赵国左师触龙请太后先许其子“得补黑衣之数,以卫王宫”,可以得到证明。

以“旅贲”为代表的禁卫军虽然是列国军队中的一支重要力量,但又是一支特殊的力量,这就是它与一般的“师旅”不同。一般的“师旅”,兵员来自国人,平日为农,战时为军,是“兵农合一”的。以“旅贲”为代表的禁卫军则不然,他们来源于国中的“贵游子弟”,是由卿大夫子弟组成的“国子”,平时脱离生产劳动,可以世袭父兄爵禄,一旦入选禁卫军的行列,就成了食禄的职官,位为士,可以继续升迁为大夫、卿,成为统治阶级的一员。所以以“旅贲”为代表的由“国子”组成的诸侯禁卫军,无疑是一支常设的部队。但这是一支纯粹的贵族军,类似沙俄时代的士官生,而且人数仅三四千余,所以它不是春秋时代列国军队的主体。因而它的存在并不能影响春秋时代列国军事制度“兵农合一”的性质。

(六)吴、楚、越三国的水军

春秋中期以后,在水道纵横的南方,楚、吴、越等国出现了以“舟师”为名的水军。

最早建立水军的国家应是吴、越。吴、越地处中国东南,是水乡泽国,“以船为车,以楫为马”乘船弄潮为二国健儿所专擅。据《左传》,吴在鲁成公七年(公元前584年)以前尚无较强的陆军,水军是其传统的兵种,但春秋初年,吴国的水军也不强大,仅能自保而已,所以它臣服于楚国。后来,由于吴楚、吴越频繁发生战争,才使吴国的水军有了较大的发展。

吴国的“舟师”,即水军,由作战部队和运输部队两部分组成。

吴国的水军虽然是陆战部队的辅助力量,但有较强的实力。《左传》定公四年说:“四月己丑,吴太子终累败楚舟师,获潘子臣,小惟子及大夫七人。”“败楚舟师”就是双方发生水战。水战的结果是吴胜楚败,吴军俘获楚国水军统帅潘子臣、小惟子及七位大夫。这说明吴国的水军是比较强大的。《国语·越语》记载伍子胥对吴王夫差说越国,我要战胜它,能占据它的土地,能乘坐它的船只。又《吴语》记载越王勾践伐吴说:“明日将舟战于江。”在江上舟战当然是水军交战。《左传》哀公十年(公元前485年),吴大夫徐承曾率领“舟师将自海入齐”,被齐人打败,退回吴国。这些都证明吴国确有水军,并同楚、越等国进行过水战,其水军并曾沿海北上伐齐。

吴国水军的另一组成部分是运输部队。在春秋中叶,晋国采用巫臣通吴的建议。“教吴乘车,教之战阵,教之叛楚”以后,就建立了强大的陆军,但吴国的陆军往往主要依靠舟师运送并保障后勤供给。从这一意义上说,吴国的舟师实际是吴国军队组织的命脉。清代学者顾栋高对吴国水军运输部队的这种功能有深刻的认识。他说,吴地利于水行,不利于陆行。诸侯平丘大会,晋征召吴来参加,吴人以水道不通谢绝了。周敬王三十八年(公元前482年),吴在黄池会晋,也先在商鲁之间开挖深沟。由此知吴国一日也不能废舟楫之用顾栋高的说法是有充分历史根据的。《左传》昭公七年(公元前535年)载,吴楚在长岸交战,楚军大败吴师。“获其乘舟余皇”。“乘舟”就是吴国舟师运输陆战部队的船。《左传》昭公十三年说:“秋、晋侯会吴子于良。水道不可,吴人辞,乃还。”《左传》定公四年记吴楚柏举之战,吴、蔡、唐三国“舍舟于淮讷”,自豫章与楚军隔汉水对峙。楚军渡过汉水,在小别山与大别山之间排成军阵与吴国交战,三战三胜,击败楚军的吴师,正是由水军运送的。《左传》哀公十一年记艾陵之战,吴师北上也是沿着汶水行军,以便仰赖水军运输部队和粮草给养。《国语吴语》说,吴王夫差北上黄池时,也“阙为深沟,通于商鲁之间,北属之沂,西属之济,以会晋公午于黄池”。沂,即沂水。济,即济水。沟通二水当然是为了保证水上交通线畅通,正因为水军是吴国军队的命脉所系,所以越王勾践偷袭吴国,“入其郛,焚其姑苏”,也要“徙其大舟”,破坏吴水军的运输能力。

越国的水军同吴一样,也分战斗部队与运输部队两部分。上面说过越曾与吴约定“明日舟战于江”。又,《墨子·鲁问》篇说:“昔者,楚人与越人舟战于江。楚人顺流而进,迎流而退。见利而进,见不利则其退难。”越人利用这种有利特点,在水上屡败楚军。舟战是地道的水军交战。越楚两国因处江河有上下游之别,所以其水军攻守利害形势也不同。越国水军的规模颇为可观,有“戈船三百艘”这在当时是一支庞大的舰队。

越水军的运输部队,见于《国语·吴语》。《吴语》载越王勾践趁夫差北上会盟之机,命令大夫范蠡、舌庸“率师沿海沂淮以绝吴路”。亲自率领中军主力“沂江以袭吴”。越军或“沿海派淮”,或“沂江以袭吴”,显然是利用水上通路,以舟师运输部队。《淮南子·齐俗》说:“胡人便于马,越人便于舟”,也证明舟船是越人的主要交通工具。

《史记·越王勾践世家》记勾践袭吴出动的兵力说:“乃发习流二千人,教士四万人,君子六千人”。司马贞《索隐》解释“习流”说是“流放之罪人,使之习战,任为卒伍。”但徐天佑不同意这种说法,认为“此所谓习流即是习水战之兵。若曰罪人习战,越一小国,流放者何至二千人哉”徐天佑的说法是正确的。习流二千人应是越国的水军。另据《越绝书》卷八《越绝外传·记地传》,越有楼船之卒二千八百人。楼船就是越国的运输船队,其部水军几近三千人,也是一支不可轻视的力量。

楚国的水军主要是为对付吴国而建立的。自晋通吴以后,“吴始伐楚、伐徐、伐巢”。吴成为了楚国的肘腋大患,使“楚国一岁七奔命”。为对付擅长水战的吴国,楚特地组建了舟师。《左传》襄公二十四年说:“夏、楚子为舟师以伐吴,不为军政,无功而还。”这是楚国的水军首次作战的记录。昭公十九年,楚国出动舟师伐濮。昭公二十四年,楚又动用舟师伐吴,侵入吴疆。定公六年,楚舟师大败于吴,统帅被俘,损失惨重。楚的“舟师”自然也是楚国的水军作战部队。

像吴、越一样,楚国也用水军运输陆战军队。《左传》昭公十七年,长岸之战,楚军沿江从“上流”而下,显然是用船运送军队。定公四年,柏举之战前,吴、蔡、唐伐楚,楚军与吴军夹汉水而处,楚军沿汉水而与吴军对峙。由此可知,楚军也由舟师运送而来。

从楚国的水军常败于吴国看,它的水军远不如陆军精锐,人数也不很多。定公六年,吴太子终累所俘楚水军统帅潘子臣、小惟子,爵位并不尊贵,这与陆军动辄由令尹、莫敖、司马等高级官吏统帅形成了鲜明对照,说明楚国水军的确不如陆军重要。楚的关注重心在北方,在于争夺中原霸权,所以陆军强于水军,这也是可以理解的。

春秋末至战国初,楚国的水军得到了重要的发展。《墨子·鲁问》说:“公输子自鲁南游楚,焉始为舟战之器,作为钩强之备。退者钩之,进者强之。”钩是钩近敌船的工具。强为拒,是阻止敌船的工具。楚国水军制造钩强之器正是舟战得到了进一步发展的证明。