修昔底德与伯罗奔尼撒战争史·第九

作者:钮先钟 ·中国

出自————《历史与战略》

出自————《现代军事理论》

引言

《孙子》是有史以来的第一本真正的战略思想著作,其在战略领域中所居地位是任何其他著作所不能及。在西方古代哲人的著作中,虽也可发现有若干战略观念之存在,但都是一鳞半爪,不能算是有系统的思想。最为现代西方人所推重的是修昔底德(Thucydides)所著《伯罗奔尼撒战争史》(History of the Peloponnesian War),它常被人视为西方的第一本战略著作,严格说来,那也只是一部战争史,尽管其中含有许多极有价值的战略观念,但究竟不是一部以战略思想为主题的理论著作。所以,这本书在战略思想史中的地位还是不能与《孙子》相提并论。

也许最能与《伯罗奔尼撒战争史》进行恰当比较的是春秋时代的《左传》,因为这两部书同为古代的战争史名著。修昔底德的著作到今天仍受西方研究国际关系的学者所重视,而蒋百里先生则曾指出:“《左传》到现在还是世界上最好的一部模范战争史。”所以,二者的确可以相提并论,不过其间还是有若干差异之存在。

《伯罗奔尼撒战争史》的著作者为修昔底德(前460-前406年),其时代和身世大致都可考。《左传》是先有书的存在而由后世替它定名。首先为司马迁,称之为《左氏春秋》,以后班固作《汉书》时,又改称《春秋左氏传》,从此后世遂简称为《左传》。司马迁和班固都确认其作者为盲人左丘明,《论语》中曾提到他,足以证明确有其人,并大致与孔子同时,不过其生卒之年已不可考。概括言之,左丘明似乎比修昔底德大约要早数十年。

《左传》是一部相当完整的编年史,其所包括的时代从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公二十七年(前467年),全部长度为255年,对当时各主要国家的兴衰都有简明记叙。同时也是一部充满战略思想的军事史,对于后世战略家可以提供许多极有价值的教训。全书共分283篇,记载大小战役共计550次,其中有一部分为我国历史中的决定性会战。左氏对战争的写法可谓要言不烦,极为精简。若无此书,则后人对那个时代的战争将无从了解。

对比言之,修昔底德所写的仅限于一个战争,即所谓“伯罗奔尼撒战争”,其全部过程长达27年,即从公元前431年到公元前404年。修昔底德的战争史是从公元前435年写起,也就是战争爆发之前4年。他本人逝世于公元前406年,而战争到公元前404年始结束,所以,他的书也可以说没有写完。其最后的部分是由克塞诺丰(Xenophon)所续成。总之,他的书只以一个战争为主题,而不像《左传》包括了长达两个半世纪的时代。因此,他的记叙和分析也远较详细精密,专就作为战略研究的资料而言,其价值似乎较高。

国人对于西方战争史的研究多以近代为主,至于古代则比较生疏。但修昔底德著作中的内容和思想又常为西方学者所引用。因此,对于号称“西方第一战争史”的名著若未能获致相当的认识,则在研究西方战略思想时必然会遭遇若干困难。本文就是基于此种动机,其目的是对修昔底德的时代背景、著作内容、思想特点,提供简明分析以供读者参考。

历史背景

首先必须简略说明古希腊的历史背景。希腊人为印欧(Indo-European)人种之一部分,何时迁入希腊半岛已不可考,大致应为公元前2000年到前1000年之间,其移民的范围由爱琴海到地中海,而进入近东周边地区。他们建立所谓“城邦国家”(city-state),总数在1000个以上。在公元前600-前500年之间的时代,以雅典(Athen)为首,有一部分国家采取所谓“民主”(Democracy)制度,但同时还有其他的国家则未采取此种制度,其中以斯巴达(Spartia)最为强大。

在此同一时期,近东文明也早有长期的发展,公元前500年时希腊所面对的最大挑战即为波斯。大流士(Darius,公元前521-前483年)已经建立地中海世界中的最伟大帝国,并开始向希腊半岛进攻。这样也就导致西方军事史中的第一次决定性会战。在公元前490年的马拉松会战(Battle of Marathon)中,雅典人在孤立无援的状况之下,居然击败了波斯的远征军,赢得西方对东方的第一次胜利。

10年之后(前480年)波斯人再度来犯,其声势之大远胜于前次。但在雅典海军奋战之下,希腊的联合舰队遂又能在萨拉米斯会战(Battle of Salamis)中击败强敌,不仅赢得西方海军的第一次伟大胜利,而且也象征着西方海权的兴起。

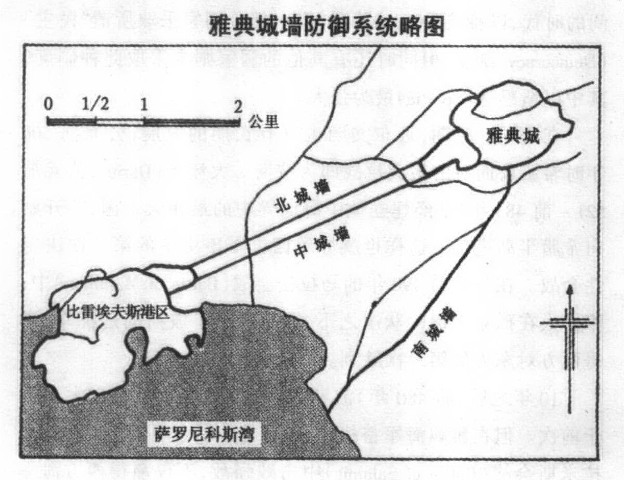

经过两次胜利之后,雅典在希腊诸国之中,也就自然跃居于领袖的地位。于是为威慑波斯再向希腊发动侵略,雅典遂提倡组织一个同盟。这个同盟以提洛岛(Delos)为基地,所以遂称为提洛同盟(Delian League)。它组成于公元前478年,可以算是世界上最早的海洋同盟,也可以说是现代北大西洋公约组织(NATO)的先驱。这个同盟的会员国最初以那些感受波斯威胁的城市国家为主,包括在小亚细亚西岸(今之土耳其)以及爱琴海半岛上的国家在内。为保护这些国家并将波斯人逐出希腊北部,雅典遂必须继续不断地扩张其海陆军兵力。同时也修建所谓“城墙”(Long Walls)以保护其本身的安全。城墙分为北、中、南三道,将雅典城与其港口区连成一体,等到城墙完工时(前456年),雅典实际上也就变成了一个陆上的岛国,由此更可显示海权对雅典的战略重要性。(城墙可参看附图)

雅典城墙防御系统略图

在对波斯获得一系列的胜利之后,这个同盟组织日益扩大,其会员国总数增到200多个。但诚如常见的情形,每当外来威胁减退时,同盟内部就会出现问题,主要原因是有若干会员国对于雅典的支配逐渐感到不满和畏惧。大致说来,受到民主党派控制的国家仍效忠于雅典,但受贵族统治的国家则开始倾向于斯巴达。由于有分裂的意图,遂引起雅典的政治或军事干涉,于是提洛同盟终于变成一个雅典帝国,而不再是一个由独立国家所组成的同盟。那些国家在名义上虽享有自主权,但实际上已成雅典的附庸,不仅被迫要向雅典纳贡,而且外交政策和重要的国内政策也都是由雅典来决定。

雅典与斯巴达的关系日益恶化,遂终于在公元前457年爆发武装冲突。雅典支配着希腊中部,并拥有优势海权。斯巴达则控制伯罗奔尼撒半岛,为一强大陆权。所以大致说来,双方旗鼓相当,到公元前454年直接冲突停止,并在公元前451年达成休战。于是雅典遂又将全部注意力用在整顿同盟组织的工作上,并利用同盟的资源以对科林斯(Corinth)和埃伊纳(Aegina)扩张其权力,而这与同盟对抗波斯的原有目标毫无关系。

希腊与波斯终于在公元前449年签订和约,于是雅典领袖伯里克利(Pericles)遂邀请所有的希腊城邦国家到雅典来参加一次改善国际关系的会议。结果,在伯罗奔尼撒半岛上的国家拒绝参加,而其他国家对于雅典的诚意也多表怀疑。此时在斯巴达支持之下,维奥蒂亚(Boeotia)地区发生反雅典行动,于是双方直接冲突遂又一触即发。但很侥幸,双方还是在公元前445年签订了一项假定为期30年的和约。其条件为雅典容许一部分勉强的会员国脱离提洛同盟,而斯巴达则承认雅典对其余的会员保有控制权。换言之,双方互相承认其势力范围,并同意彼此之间大致保持权力平衡。此后有一段时间相安无事,但实际上双方都在乘机巩固其势力范围。

修昔底德的历史是以公元前435年为其起点。他开始详细描述战争前夕的情况,并分析某些导致“第二次”伯罗奔尼撒战争的特定原因。在此又有三点必须先作少许说明:(1)严格说来,在公元前431年爆发的战争应该算是第二次,因为在公元前457年所发生的战争才是第一次。但那次战争时间很短,所产生的效果也不显著,遂不为人所重视,所以,史学家所称的“伯罗奔尼撒战争”都是指第二次而言。(2)第二次战争实际上又是分为两段,前段长达10年,后段则为8年,中间9年为和平阶段,所以从根本上可以说是两次战争,但修昔底德却认为那是一个完整的战争,因为在因果关系上是彼此相连,无法分开的。虽然名为“伯罗奔尼撒战争”,但战争范围并非仅限于这一地区。此外,当时希腊的国际体系也并非如一般人所想像的那样两极化。虽然两大同盟是以雅典和斯巴达为首领,但其他国家之中也还是有某些国家握有强大权力足以左右局势,换言之,当时希腊国际体系的结构相当复杂不能用单纯的系统观念来加以解释。

战争经过

从公元前435年开始,双方即已剑拔弩张,战祸有一触即发之势。公元前432年反雅典国家在斯巴达集会商讨宣战问题,并决定派代表前往雅典进行最后谈判,但不幸未能达成协议,于是全面战争遂于次年(前431年)展开。

史称雅典在战争初期采取的战略为“伯里克利战略”(Periclean Strategy),因为那是由他一手设计故以此得名。根据富勒将军的分析,那是一种“消耗战略”(Strategy of Exhaustion):在陆上采取守势,而在海上发动攻势。前者的基础为将雅典城与比雷埃夫斯(Piraeus)港区连为一体的要塞系统(长城),它根本不可能被突破。后者的基础为舰队,若能加以巧妙运用,可以说是无敌。虽然阿提卡(Attica)的居民必须退到长城之间地区避难,并坐视其家园受到敌军的蹂躏,但与此同时雅典海军却能摧毁敌方的经济和贸易。伯里克利希望用此种战略即能确保其帝国的安全并使敌方最后被迫求和。

李德哈特则认为“伯里克利战略”是一种采取间接路线的大战略,其目的为使敌人不能获得决战的机会,并终因无力支持长期消耗而自动放弃其意图。修昔底德对伯里克利说明其战略构想的演说曾予以详细记述,并指出当战争开始时,雅典在经济和海权上正处于巅峰状态,所以对于胜利深具信心。然则为何终归失败呢?

诚如斯巴达国王阿希达穆斯(Archidamus)所云:“在战争中有太多的事是不可预测的。”伯里克利虽自以为算无遗策,但他并未想到瘟疫的来临。瘟疫对雅典的人力和士气构成严重的打击,而其无可补救的损失则为伯里克利本人也在公元前429年因疫病逝世。他的死遂使其所拟定的战略无法贯彻,并终于导致雅典败亡。诚如修昔底德所形容,“在一个号称民主的国家中,权力实际上是握在其第一公民(First Citizen)的手中”。伯里克利连续执政15年,保有无上权威,无人敢反对其决定,他一方面能“尊重人民的自由,但同时又能对他们加以制衡”。自他死后,雅典内部的政争遂层出不穷,于是对于战争指导也就自然摇摆不定。

从公元前426年起,雅典遂完全放弃伯里克利战略,改用由克里昂(Cleon)拟定的直接攻势战略。富勒认为这是一个致命的错误。李德哈特认为,这样虽能获得若于卓越战术成功,但在战略上不仅要付出较大成本,而且得不偿失。

双方僵持不下,互有胜负,但到公元前424年初冬时节,斯巴达名将布拉西达斯(Brasidas)攻克安菲波利斯城(Amphipolis),使雅典人辛苦赢得的一切战略利益都化为乌有。不过在这一战役中,双方主将(布拉西达斯和克里昂)都同时阵亡,因为克里昂为雅典主战派领袖,所以他的死使和谈排除了主要的障碍。公元前421年双方终于签订和约,结束长达10年的第一阶段战争,因为雅典签约代表为尼西亚斯(Nicias),故史称“尼西亚斯和约”(Peace of Nicias)。

和约签订后,双方大致恢复战前的地位,但根本问题并未解决,所以不久外交战即已开始进行,双方都利用各种手段争取与国,并拆散对方的同盟。尼西亚斯本有意与斯巴达修好,但受到雅典新青年领袖亚西比德(Alcibiades)的反对。后者野心勃勃,欲取尼西亚斯的地位而代之。于是雅典国内的政争遂又与外交发生微妙互动,而使情况变得更为复杂。

公元前418年斯巴达开始对雅典的同盟国用武,而雅典也不得不采取因应行动,于是冲突逐步升高。公元前416年6月,在西西里(Sicily)岛上的塞杰斯塔(Segesta)派使节前往雅典,劝说其出兵该岛以锡拉库萨(Syracuse)为攻击目标。这一游说立即在雅典引起激烈的战略辩论。尼西亚斯力主慎重,而亚西比德的意见却获得人民的支持。于是到公元前415年6月,一切准备就绪,雅典大舰队遂开始向西西里岛发动远征,并导致世界战争史中少见的全军覆没。

锡拉库萨之战为伯罗奔尼撒战争第二阶段中的主要战役,全部过程长达3年之久(前415-前413年),其最后结果为希腊雅典远征军5万人,除被俘者7000人外,其余全部死亡。三位将领之中,尼西亚斯和狄莫森(Demosthenes)被杀,但非常具有讽刺意味的是,罪魁祸首亚西比德却逃往斯巴达保住了他的性命。修昔底德说:“这是这次战争中,甚至整个希腊历史中,最伟大的行动。对于胜利者来说最光荣,对于失败者来说最悲惨,他们全军覆没,生还者几无一人。”

西西里远征失败之后,雅典元气大伤,但其海军仍能保持相当实力,所以遂使其不至于立即崩溃。经过9年的海战,雅典不仅转危为安,并已获致比较有利的战略地位,但令人惊异的是,9年之功却毁于一旦。斯巴达海军将领来山得(Lysander)在公元前405年的伊哥斯波塔米(Aegospotami)会战中彻底击毁雅典舰队,于是雅典丧失了手中最后一张王牌,而不得不求和。

谈判到公元前404年才达成协议并签订和约,正式结束长达27年的伯罗奔尼撒战争。4月,来山得的斯巴达舰队驶入比富埃夫斯港,这也象征着雅典霸权的结束,希腊史进入一个新时代,斯巴达的陆权代替雅典的海权而成为支配因素。

修昔底德与历史

修昔底德大致生于公元前460年,死于公元前406年,其出身为上等中产阶级。在战争发生时任海军军官,在战争的第7年(前424年)奉派率领一支兵力前往救援安菲波利斯城,因未能适时赶到,致使该城落入斯巴达人之手,于是被革职并不准返回雅典。此后他一直流亡在国外,直到其死前4年始被准返国定居。

作为一位军事指挥官,他的遭遇可以说是不幸,但对于历史而言,他的不幸又可以说是大幸。假使修昔底德一帆风顺,官运亨通,则我们今天也就看不到这部西方第一战争史了。他的书一直流传到今天,被译成各国文字,本文所引据的是以最近的英译本为主。

现在英文中所用的”history”(历史)一词发源于希腊,其原词为”historie”,但其原始意义不太明确。它含有“寻求”(enquiry)和“研究”(research)的概括意义,它之所以具有“研究过去”(research into the past)的现有意义,是因为西方第一位史学家希罗多德(Herodotus)用这个词来作为其著作的名称。他的书也就是西方的第一部史书,其范围非常广泛,但却以记述公元前5世纪初期希腊与波斯之间战争为主题。

希罗多德虽为西方第一位史学家,但其治学态度并不十分严谨,他曾说:“我的责任只是报道人们所说过的事情,但我并不一定要相信它。”不过,到了他自己的那个时代,其记载也就比较可以信赖。希罗多德生卒之年为公元前484-前430年,修昔底德则为公元前460-前406年,所以后者比前者差不多晚了一代(30年)。修昔底德在其书中虽不曾提到希罗多德的大名,却以希罗多德所叙述的终点为其书的起点,足以暗示其对前贤的景仰以及薪火相传的意义。

修昔底德的治学态度远较严谨,其书中很少有闲话。他说:“我的历史似乎不易于研读,因为其中缺乏浪漫因素。”他所说的话完全正确,但他所做的牺牲也完全合理,因为当他书写的时候,心里怀有一个非常严肃的目标。修昔底德指出,他这部历史是“为那些想要对过去寻求正确知识的人们而写的,同时也帮助人们解释未来,因为人性不变,经常会在未来一再重复出现”。他又说:“我写这本书不是为了赢得时人的掌声,而是希望能永垂不朽。”

就上述目标而言,修昔底德可以说是完全成功的,他的书在2400年后仍被视为经典,他的叙述和分析对于后世研究战争和战略的人仍为一种实用的楷模。

希罗多德所写的都是过去的事情,其“历史”的终点为前466年,当时修昔底德只有6岁。修昔底德所写的是当代史(contemporary history),所以,其史料的来源当然也就远较充实而可靠。同时,其治学态度也远较严谨,对于资料来源更是已作相当精密的选择。概括言之,其资料来源可以分为四大类。

1、他本人亲自经历或观察的事情。他可能听过伯里克利发表的演说,他也曾亲自参加对斯巴达的战争。

2、他曾充分利用许多目击证人(eyewitness)的证词。因为他在国外流亡20年,所以有很多机会与双方人员交谈。

3、他曾参考官方文件,不过那比较稀少,例如雕刻在石板上的条约。

4、对于决策时的重要发言他也都有记述,不过由于当时并无速记术,所以只能作扼要的简述。

无论为何种来源,修昔底德又都根据自己的判断,加以彻底的核对。换言之,必须他本人认为正确无误的事实才会纳入书中。他的书一开始就这样写着:“雅典人修昔底德写伯罗奔尼撒人与雅典人之间的战争……”可以显示其书的惟一主题即为战争,凡是与战争无直接关系的事情都不会被列入。根据那些资料来源,他所写的战争史是如此的合理、如此的明确、如此的客观、如此的公正,所以19世纪的西方史学家们一致推崇他是世界上第一位“科学化史学家”(scientific historian)。

修昔底德的战争史对于后世而言,至少可以提供三大贡献。

1、其书对于世界战略环境的演变,提供了很多精密分析,凡是想要了解国际关系动态的人,读其书可以获得极大的助益。

2、对于如何“从历史中学习”(learning from history),其书提供了最佳的例证。足以使政治家和战略家以古为鉴,而在决策和行动时知所警惕。

3、对于现代国际关系研究中的所谓现实学派(Realist),修昔底德可以算是始祖,甚至有人说,过去2400年一切有关国际关系的著作只能算是对修昔底德的注释(footnote)。而所谓现实主义(realism)又正是战略研究的理论基础。以下分别从这三方面来讨论其思想贡献。

修昔底德的思想

精密分析

修昔底德的历史有一最大特点,就是他并非仅以叙述战争中所发生的事情为满足。他之所以要写历史,其主要目的是想从其叙述中抽取有关战争一般现象的较大教训,而此种教训应该能经得起时间的考验(test of time)。因此,他对若干问题都曾作精密分析。

他想要回答的第一个基本问题就是战争爆发的原因。他首先把所有战争的原因分为两大类,即所谓“远因”(underlying cause)与“近因”(immediate cause)。他的这种分类方式为后人所采用,包括波里比奥斯(Polybius),孟德斯鸠(Montesquieu),康德(Kant)等人在内,并且沿用到今天。

什么是伯罗奔尼撒战争的远因?他的回答非常简单:“使战争无可避免者为雅典权力的成长以及其在斯巴达所引起的畏惧。”换言之,斯巴达害怕的就是与雅典比较其权力地位已在相对地衰颓(relaetive decline)。此种观念也被称为修昔底德的“霸权战争论”(The Theory of Hegemonic War),其基础即为权力平衡。每当有一霸权出现而使权力平衡发生改变时,则必然会引起他国的忧虑和猜忌,这也就会构成任何战争的远因。

其次则为人性(human nature)因素。修昔底德对于这一点采取悲观的看法。他也像我国的荀子一样,相信人性本恶,他认为人对权力有天然的爱好,人都有个人的贪欲和雄心,这也构成一切罪恶的主因。不过,他并不认为人性本恶即为一切战争的远因,因为战争毕竟是一种理性的行为(其说见后),但人在决策和行动时,又常受人性的影响。

远因可能潜伏很久,若无近因则战争也许不至于爆发。试以第一次世界大战为例,如果没有奥匈帝国皇储遇刺事件发生,则战争可能不会在1914年爆发。修昔底德认为伯罗奔尼撒战争有两个近因:(一)为科孚(Corcyra);(二)为波提达(Potidaea)。前者本为斯巴达同盟国科林斯的殖民地而倒向雅典方面,后者为雅典的同盟国却受到斯巴达的勾引。于是双方之间的战争终于一触即发。以上所云不过是举例而已,事实上,他这本书的写法是夹议夹叙,其分析的结果也就是历史的教训。

历史教训

在这本书中所含有的历史教训可以说不胜枚举,但照修昔底德本人的观点来看,最重要者莫过于西西里远征的失败。雅典人之发动这一战役足以显示骄傲、偏见、无知与急躁,终于铸成大错。诚如修昔底德所云,雅典人对于西西里岛的情况几乎是一无所知,他们却仍然对锡拉库萨(西西里的主要城邦)宣战。所以,修昔底德的思想几乎是和孙子完全一致。他强调“先知”的重要,同时也确认“主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战”。

基于其对整个战争所作的观察,修昔底德获得一条最重要的结论,那就是国家由谁来领导,在结果上足以产生非常重大的差异。举例来说,当雅典在伯里克利领导之时,这个国家既富且强,几乎可以说是无敌于天下,但在他逝世之后,由于后继无人,国势遂衰并终于走向败亡的途径。所以诚如宋代苏洵(老泉)在其所著《管仲论》中所云:“国以一人兴,以一人亡。”古今中外的历史教训似乎不约而同,足以发人深省。

最后,修昔底德还认为另有一个问题也值得深思,那就是胜利者应如何对待失败者,强国应如何对待弱国。他指出,国际情况的变化很难预料,胜利之果很快就会变酸,今天的胜利者可能就是明天的失败者。所以,当政者必须有容忍的大度,而不可受到仇恨和报复心理的影响,尤其是必须为国家的长远利益着想,而不可对短程利益作过度的追求。

现实主义

在现代国际关系理论范畴中,所谓现实主义大致是以下述四种基本假定(assumption)为基础。

1、国家为主要演员(principal actor)。

2、国家为单一演员(unitary actor)。

3、人为理性动物(rational being)。

4、安全为最重要利益。

综观修昔底德的著作,即可发现在其思想中同时含有这四种基本假定在内。所以无怪乎许多学者都认为其著作可以作为现代国际关系现实学派的理论基础。

在其故事中的主角即为雅典与斯巴达两国,而双方的同盟国则居于配角的地位,至于非国家性的演员,例如神谕(oracle at Delphi)或佣兵等,则只是偶然被提及而已。修昔底德对于国内的辩论虽也常有记述,但一经对某一问题作成决定之后,则国家对于外在世界的发言就只有一个声音,所以可以把国家视为一个单一角色。

修昔底德也像其他希腊学人一样,相信人类就本质而言是一种理性动物,所以他认为政治家或战略家所做出的决定或计划都应该以合理的思考为基础。不过,他又指出,在实际情况中,虽有合理的计算,但又不一定能够产生理想的有利结果。

修昔底德在其书中曾一再举例来说明所谓理性(rationality)者常受认知(perception)的限制。他虽然不曾使用这些现代化的名词,但他对这些观念已有充分认识,并在其书中举出若干实例。他完全了解所谓实际环境与心理环境之间的差异。

简言之,从伯罗奔尼撒战争史中可以看到决策者往往会犯下述三种毛病:

1、把敌方的能力估计过高;

2、把自己的选择范围看得太窄;

3、受到一相情愿想法(wisgful thinking)的影响。

而在这三种毛病之中,尤其以最后一种的伤害最为严重。

最后,修昔底德的书是以战争为主题,很明显,他曾重视安全问题,而这对于所有的国家也都是主要利益。对于现实主义者而言,所谓安全的意义就是保护国家和社会来对抗外来的和内在的威胁。虽然安全是以国防为主,也就是说武装部队扮演主要角色,但战略还是有其非军事方面的因素,这又包括经济和外交等因素在内。在修昔底德的著作中,外交(尤其是同盟关系)经常成为记述的对象,并且很值得讨论。尤其在冷战时代,他的书更是备受西方研究同盟外交的学者所特别重视。

结论

修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》到今天仍然受到研究国际关系和战略思想的学者们的重视,其作为经典名著的地位一直屹立不动,并不因为时代的久远而丧失其学术价值。不过,令人遗憾的是,他的战争史并未写完,只写到战争的第20年(前411年)就停止了。而他本人在公元前406年逝世,也未能亲见战争的结束。以后克塞诺丰虽继续完成了最后一段战争史,但因为其治学态度并不像修昔底德那样严谨,所以随着时代的前进,克塞诺丰的著作也就不再为人所注意,而只留下修昔底德一个人名垂青史。