德国空军反击·第二十

作者:艾琳·克莱顿 ·英国

出自————《敌人在倾听》

出自————《战争通史》

我调到阿尔及尔最高司令部后不久,第一次见到了艾森豪威尔将军。他的那套办公室与我们科的办公室同在一走廊。

大家都亲切地称他“艾克”,他的记忆力就像计算机一般准确,似乎永远不会忘记任何一件事、任何一个人,实在令人钦佩。有时我给他一份某个问题的报告,他以不可思议的速度阅读,然后说:“我最近看过一些与此有关的情况。我想想,在……档案大概第五十七页倒数第二段……。”我就回到办公室去查找那份档案,他说得保险没错。这样的天赋才能令我十分羡慕。

因为工作,我常去他的办公室,认识了他的参谋人员,他的陆军副官欧内斯特·李少校成了我最好的朋友之一。这位高高的、戴眼镜的德克萨斯州人,是我在战争中遇到的男人中最善良的一个人。他是艾森豪威尔的行政副官,他的工作效率很高,使最高司令部办公室的工作井井有条。他稳妥地处理文件、各种问题和接待来往人员。每当我要去突尼斯或司令部的其他部门时,他对我的帮助特别大,他往往了解哪些高级军官外出,可让我搭乘他们的飞机。虽然飞机的航班安排得很好,但由于司令部各部门分散,订座的人很多,如能搭上便机就用不着拖延几天。战争期间,在其它的指挥官中,很少有人能比艾森豪威尔将军的“班子”更忠诚、更努力工作的。他的副官是美国海军中校哈里·C.布彻,曾任哥伦比亚广播公司的副总裁。如果说他有什么缺点的话,那就是他为了上级,过于热心同周围部门和人员搞好关系。此外,办公室中还有一位爱尔兰人,米基·麦基奥中士,他个头不高,生着一双湛蓝的眼睛,像他这么有条不紊,真是难得;迷人的凯·萨默斯比,是艾森豪威尔的忠实司机、女主人和心腹朋友,她不知疲倦地工作,不辞辛苦地长途开车,而这些旅行经常是很危险的。

在地中海空军司令部,我第一次取得了与美国人一起在联合司令部里工作的经验。整个司令部中,科长如果是美国人,那么副科长是英国人,或者相反。例如空军情报科的参谋长是英国空军准将弗兰克·伍利,而副参谋长是美国陆军航空兵的帕尔默·狄克逊中校。我们科的主要部分仍在阿尔及尔,助理情报主任詹姆斯·卢亚德上校又带领一个小组在突尼斯拉马萨空军指挥所,不久之后就与空军前进指挥所一起转移到卡塞塔。

一九四三年在西北非战区,空军妇女辅助队队员少得出奇,她们都是军官。第一批是照相判读员和那些永远摆脱不掉的空军妇女辅助队行政官。在她们之后到达的是密码员,担任包括特别联络分队在内的各种任务的情报人员、在作战研究科工作的一些妇女以及偶尔有一些高级军官的人事助理。

美国部队的工资比英国人高得多,他们按军阶给部队妇女发工资,与男人完全一样,而我们却只得到男人工资的八分之五。美国人的伙食好得让人忌妒,就连他们自己对英、美工资和津贴差别如此之大似乎也感到尴尬。

我晋升为空军少校后不久,遇到了这样一件事:我们办公室的美国听差,他的职责是在司令部传递档案以及为我们从餐厅取茶,名字叫斯木林。他是一个满脸雀斑的男孩子,在美国有他可爱的妈妈和几个姨,每次邮递员来都给他不断捎来糕点和糖果。有一天他犹犹豫豫地走进了我的办公室,把几盒糖果放在我的写字台上说:“给你,太太——给你的。”我坚决不收,并感谢他的好意,因为这是他家送给他的东西。“拿着吧!太太,”他坚持说,“我还有很多。不管怎么的,我赚的钱比你多。”他说得一点没错,工资方面没有什么秘密,他已发现了这些差别。那时斯木林只是一个一等兵,而我则相当于他们陆军的少校 [ 译者注:美国空军当时是陆军中的一个兵种——陆军航空兵 ] 。

我们科的后方机构原则上负责长期情报,组织和指导整个地中海的情报政策,搜集空军部和其它来源的资料,诸如无线电技术侦察、军种联合审询中心、照相侦察和特种作战等方面的资料,并负责向各司令部、各计划参谋部和在中东、马耳他以及北非的其它下属部队分发整编材料。另一方面,我们科的前线指挥所则负责搜集、分析和整编短期作战情报,包括目标资料、敌军战术、战俘初审以及检查缴获的装备等。由于这个科十分分散,他们的人员不可避免地要在阿尔及尔和拉马萨、以及后来在阿尔及尔和卡塞塔之间频繁地来回奔走。

在伍利空军准将下工作的小组很幸运,他们同司令部其他部门的关系十分友好。在我的记忆中,我们之间没发生过什么大的分歧。我们与其它情报科打交道时,吉米·摩根、迪克·坦德勒、我们的美国同事和我,大家都觉得非常融洽。当我们需要了解某一具体情况时,譬如说第26轰炸机联队的情况,我们可要求在卡尔卡德姆的军种联合审询中心向战俘了解,或者在突尼斯的“雪貂”中队可能对新出现的敌人无线信号迷惑不解,我就可到古姆·索德空军上尉办公室,问他是否有照相材料证实敌人在该地区建立了发播这种信号的新设施。反过来,作战情报科的乔·赫斯特空军中校可能向我们要无线电技术侦察资料中有关驻奥地利德国战斗机部队的最新情况,或者我们可能与桑顿·怀尔德少校讨论计划委员会的某些要求。所有上述活动当然属于正常的情报工作关系,但由于我们之间存在深厚的友谊,我们则是特别幸运的一个科。桑顿·怀尔德是美国空军人员,他给我们那种不太自然的军事生活方式带了健全的气氛。有意思的是,他对我们的审俘员安德罗伯斯的名字颇感兴趣,始终未忘。他在战后写了一部名为《千钧一发》的剧本,剧中的主人翁取名“安特罗伯斯”。

在这个科有一项严格的规定,即原始的奥尔特拉资料只能透露给那些经过“思想灌输”的人,并且是在有必要让他知道的情况下才可以。任何涉及奥尔特拉来源的文件,都必须由军官亲自传递。

如果说在司令部里都要严格限制接触奥尔特拉材料的人数,在战场则更需保密。其结果正如一位历史学家所说:“奥尔特拉情报无法逃避的限制”。他还说:“如果那些同敌人面对面工作的,或可能由于什么原因被俘的人掌握了奥尔特拉秘密,那么就有助于他们在事业上成功,或有助于他们自身的生存,既便如此,也决不能冒险向他们透露任何有关情况。”正由于小心翼翼地严守保密规定,才在整个战争期间保住了奥尔特拉的秘密。

十二月中,德国空军的活动并不十分猖獗,倒是计划参谋部和地中海、中东地区召开了许多高层会议,需要大量的数字统计和报告,我们为此忙得不可开交。十一月至一月到本战区来访的人员名单犹如一本国际人物志:英国首相、美国总统、斯大林、中国的蒋介石将军——其中还未包括马歇尔将军和途经此地去远东的路易斯·蒙巴顿勋爵等,世界上所有大权在握的政治家和军事领导人都不时地出现在战区某地。对于他们的来去,官方消息中为了保密起见,都引用了代名,但是由于有时天气不好而推迟飞行,或担心德国飞机袭击,或有人不断询问一些特别情况,以及后来丘吉尔生病等原因,不可避免引起阵阵骚动,这些大人物到达几小时后,我们往往就能知道真情。如果我们连这些消息都不知道,那只能是个毫无前途的情报军官。

当美国总统要到奥兰来时,我们会像往常一样接到密秘指令,要求我们刚刚在奥兰开设的测向分队特别注意对我东行护航船队进行侦察和攻击的敌机无线电信号。这种特别要求必然说明“某位特殊人物”或某重要护航船队即将到达。在他们访问期间,一些高级军官们就会在阿尔及尔、马耳他和突尼斯之间匆忙旅行,有的去开罗,有的还南下德黑兰。我们深知Y部队的人员可从侦听中发现和推测出多少情况,我只好祈求真主保佑,但愿德国人的侦听技巧不像我们那样熟练,能够破开盟国的通信联络。

我们从奥尔特拉通信中得知,德国事先就知道了开罗会议。这并不令人惊奇,我总觉得美国的特工保安人员那种过分的热情恰恰暴露了自己。

特克斯·李这时已晋升中校,他自己虽很谨慎,但我从他的行踪中多少可判断出他的领导人正在什么地方访问或开会。他见了美国总统后,就禁不住告诉了我,他知道我不会扩散消息,甚至不会告诉吉米·摩根,他要别人分享他这份骄傲的心情是可以理解的,如果我见到英王的话也会这样做。我也知道特克斯即将与艾森豪威尔一起回英国去,艾森豪威尔这时已被任命为“霸王”战役的最高司令。

意大利亚得里亚海一侧的第8集团军终于一路打过了桑格罗河,要在月底以前攻占奥尔托纳。但在西海岸美国方面,地形有利于敌人防御,部队的进展缓慢,第5集团军几乎停滞不前。意大利的冬雨使全境河流汇成山洪,更增加了部队前进的困难,他们正在努力向前推进,每到一处,就是一片敌人留下的废墟。只要德军后撤,他们就要炸毁每座桥梁,环绕大山悬崖的公路也被破坏。许多铁路系统已被盟军炸毁。对疲惫不堪的第5集团军和第8集团军来说,好像每前进几英里就要渡一次河过一次江。山谷弯弯曲曲,一条河常常要渡好几次,沃尔图诺河就是一个例子。凯塞林元帅正在努力坚守他的冬季防线,特德后来记述说:“立即夺取罗马和迅速北上的希望早已破灭……,前景看来将是在冬季条件下进行一场艰苦跋涉的竞赛。”占领罗马对双方来说都具有重大的心理作用。

盟军制订了一个代号为“木瓦”的小规模两栖登陆计划,旨在罗马以南的安齐奥登陆一个营,尔后按计划在第5集团军夺取弗罗齐诺内,对北面的霍利城施加压力的同时,夺取阿尔班山。但是克拉克将军的集团军到十二月中旬还未从沃尔图诺河向前推进多少,他们在米格纳诺角一带受阻,战斗仍在进行。

亚历山大将军因此被迫修改安齐奥登陆作战方案,计划投入一支强大的部队,“以比原计划更长的时间,依靠自己的力量坚守阵地。”这对我们来说,意味着除了派遣一个Y小组随入侵舰队行动外,还要组织一个小规模野战分队或分遣队登陆,与滩头前沿的战斗机引导台一起工作。

向主要护航队派遣Y小组已经成为我们正常工作的一部分,Y小组有时奉命专门监听非莫尔斯通信,但通常都是执行正常的侦听任务。十月以前,我们在英舰“华斯比特”号上已有一个小组,十月以后又向英舰“帕洛马雷斯”号派遣了一个小队,“帕洛马雷斯”号将参加安齐奥突击。如要向岸上派出一个野战分队,我们的力量就比较分散,因为我们最近已向驻撒丁的美第63战斗机联队派了一个小分队,另外还有二个分队已在科西嘉开展了工作。经过协商,决定皮埃尔·德·圣费尔中尉率第848通信情报勤务分队第4分遣队一部,组成美国小分队,随进攻部队一起去安齐奥。这是他们第一次独立执行作战任务。

十二月,我们从德国空军轰炸机部队侦听到的无线电报通信有所减少。在此之前,敌人恢复了他们在地中海中、西部的远程轰炸活动,他们于十一月袭击了那不勒斯和科西嘉的港口,并且对西地中海内西行的盟国船队进行了持续的攻击,但刚到十二月,他们的这种轰炸活动就中断了。他们部署在意大利北部的部队,数月以来一直没有取得什么胜利,可是突然之间,他们崭露头角,同其它部队一起,对巴里港进行狂轰滥炸。

第8集团军、沙漠空军以及美第15陆军航空队的大多数给养品都是经巴里港运进的。港内常常停泊着大量船只,我们从敌人的通信联络中发现,自十一月二十六日以来,几乎每天都有德军侦察机在港口上空系统地进行照相侦察。

敌人一直企图阻止第8集团军在东线推进,切断盟军轰炸机部队的供应线,为德国陆军在意大利半岛狭窄部设防赢得时间,他们认为现在时机已经成熟。凯塞林意识到,他在意大利的大部分轰炸机部队将很快被调回,以加强德国对英国重新开始的攻势:一九四四年一月至三月他们发动了后来被称作“小闪电战”的攻势。

凯塞林接到侦察报告,一支大型护航船队正在驶向巴里港。如果要对该港进行大规模袭击,眼下正是好时机。可动用的全部德国轰炸机部队都进入了戒备,十二月二日星期二下午,一个敌照相侦察机飞行员证实,许多舰船并列停泊在港外,还有更多的舰船在港内锚泊。轰炸机中队随即出击,参战飞机总数达一百零五架,包括从法国南部基地起飞的第26、第100轰炸机联队以及第30、54、76和77轰炸机联队。

巴里港虽离亚得里亚海另一侧的德国机场很近,盟军仍未加强向东的雷达警戒。冯·里希特霍芬显然发现了我们这个弱点,他的轰炸机从意大利北部向东,然后南下亚得里亚海在达尔马提亚一侧,与从希腊机场的第1训练联队会合。轰炸机群尔后直飞巴里港。他们投放金属箔片,干扰盟军的雷达,并以低空飞行躲过我早期探测。正巧,那天我们在巴里港的主要雷达站无法工作。

可笑的是,就在那天下午,阿瑟·科宁汉姆空军中将举行了一个记者招待会,会上他强调,我们在意大利具有对德的空中优势。他断然说到:“如果德国空军胆敢对这地区采取任何重大行动,我认为这只是对我个人的冒犯和侮辱。”

天黑之后,敌人发动袭击,这是盟军在整个地中海和欧洲的战役期间舰船受损最大的一次,也是继珍珠港事件之后最惨重的一次灾难。一共十七艘船被击毁,八艘重创,其中有些船装载着极为珍贵的货物。也许是他们运气好,第一批炸弹中有一枚正好击中一艘油船,燃烧的油喷溅到邻近的船上,这些船也都起了火。最先遇难的还有一艘军火船,军民伤亡总数约一千人,重伤八百。这场悲剧或许还可能更严重:被击中的船中有一艘美国的“约翰·哈维”号货船,装有芥子气毒气罐,这是盟军准备在德国人一旦发动毒气战时不得不备的预防措施。当晚风向虽朝岸外,但是致命的毒烟仍飘过了港口,造成了更大伤亡。盟国虽采取紧急措施,掩盖伤亡的原因,但这个秘密难免还是泄露了出去。

巴里港空袭不仅与当地雷达出毛病巧合,也恰恰碰上地中海地区Y部队处在流动状态。第329联队正要解散,人员合并到新的第276联队,而这个联队又正准备从开罗调到意大利来,先头部队正在集结,文件、装备正在装箱,并安排后方部队留在苏伊士公路,直到新司令部建成。我们也要承认,当时在康弗萨诺确有一个野战分队,与开罗后方保持着联系,但由于刚刚到达尚未能与邻近的战斗部队建立联系,而这却是充分利用无线电通信侦听情报不可缺少的条件。

那天,第276联队记下的各种消息中,有第26俯冲轰炸机联队第2大队的Ju.88型武装反舰侦察机返回雅典时的通信。其中有一条早晨截获的消息,事后证明是指Ju.88型机向米兰地区大规模调动,包括第54轰炸机联队第1大队的八架飞机和其他四十一架不明隶属关系的飞机。这些飞机明显是在集结,准备袭击巴里港。从记录看,第276联队未将这些有关的调动情况通报第329联队,也未向司令部情报处的空军三科报告。由于译码耽误了时间,直到第二天才报。那事件很久以后,我们仍无法断定,如果当时第276联队有较多的情报参谋解码,是否能快一些。

如果要证明严格遵守无线电保密措施的价值,德国空军对巴里港的空袭就不失为一例。他们的轰炸机奔袭目标时,我们未侦听到他们的任何消息。当我们发现后,已经太晚了。这次空袭也暴露了我们防御体系的弱点,事后我们加强了海军、地面部队和空军之间的合作,立即同空军的防御部队建立了直接联系。不过,意大利北部的德国轰炸机联队对巴里港的空袭,犹如传说中天鹅临死前的美妙歌声,这个月中再也未听到他们的活动。相当多的迹象证明,截止十二月三十一日,他们的主力已调离了地中海战区。但无论如何,剩下的德国第1训练联队,在这一个月里还是对巴里港、奥古斯塔和卡塔尼亚进行了一次空袭。

驻意大利敌轰炸机的任务减少了,但最近组建的驻福贾的美国第15航空队的任务却未减少。美国参谋长同意,主要的战略目标应是摧毁——叫做“近距离平射”——德国人的飞机工业,以便在“霸王”战役之前的短期内,削弱德军的抵抗。尽管盟军不断袭击敌机场,他们还是不惜一切代价大量生产战斗机,敌人仍有一定数量的战斗机进行防御。他们的轰炸机生产量有所下降。

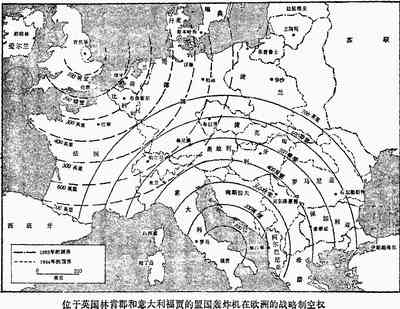

尽管这一年最后几周里,意大利和阿尔卑斯山的天气转坏,他们也许仍错误地认为,飞行条件比从英国机场起飞大型编队进行昼夜袭击的飞行条件还要好一些,第15航空队奉命出动,任务是摧毁法国南部、意大利北部和奥地利的工业设施的任务,包括上萨瓦的昂西轴承厂、维也纳新城和西德施魏因富特的飞机制造厂以及匈牙利和巴尔干地区的其他目标。

在对汉堡的所谓“戈莫拉”空袭以及以后对鲁尔的攻击中,盟军的损失大大减少,这是由于采用了“窗”雷达对抗措施,敌夜航战斗机的整个防御体系处于混乱之中。我接到罗利·斯科特-法尼的一封令人喜出望外的来信,他现在已重返工作岗位,在空军部情报处通信情报副主任办公室工作,他告诉我,他和“RV”——琼斯博士已到金斯敦,了解德国空军对我们雷达干扰手段的反映。金斯敦及其分站的侦听员们兴奋地记下了德国人的初步反映,我们的干扰几乎使他们陷入混乱。由于雷达屏上出现箔条的反射波,敌雷达员无法判读,夜航战斗机引导员们十分恼火。我们听到有人埋怨:“我无法跟踪任何敌性目标,他们太狡猾了。”在对西德埃森的一次袭击中,一个地面调度员“丢失”他的飞机目标整整十八分钟,还有一个地面引导员厌恶地命令他的飞机索性“停止攻击。敌轰炸机成倍地增加”。敌夜航战斗机驾驶员也一样被搞得晕头转向。

一九四三年八月,德国人使用了一种新的防御技术,称作“野猪”。这包括采用了以观测兵的工作程序为基础的评述注记法,提供盟军轰炸机编队的高度和航向及其在德国和欧洲占领区上空飞行的地区。一旦得到这情况,就指示夜航战斗机到该地区进行搜索、攻击。德军大量使用探照灯和照明弹帮助战斗机跟踪目标。

金斯敦从敌人夜航战斗机的通信中获悉,德国引导员无法同时跟踪很多数量的轰炸机,我们就采取了以尽可能多的飞机同时出动的办法,尽可能减少飞机间隔的时间,使某一航线和目标上空的飞机达到饱和状态。鉴于对敌占区空前的大纵深渗透,我们必需更细心地计划攻击部队的航线,以迷惑敌地面防御。如果我们采用“之”字航线,德国引导员就来不及及时确定我主要攻击目标,这样就可推迟他们战斗机起飞的时间。

一九四三年冬,德国人进一步改进了他们的夜战战术,叫做“驯猪”。德国人在我轰炸机编队飞向目标途中,其地面指挥员引导双引擎战斗机进入我机群,对我轰炸机进行长时间的追击。因此,尽可能地推迟他们战斗机的起飞时间就更为重要了。在这方面最优秀的德国驾驶员之一是年青的普林斯·海因里奇·楚赛思-维特根施泰因少校。他在夜战中取得八十三次胜利。由于巧合,战前我还曾与他和他的兄弟在哈尔兹山滑过雪。一九四四年一月二十二日,他终于被击落,对于这位勇敢的年青人的死,我深感悲伤。

为了减少损失,制订最有效的轰炸机航线,轰炸机司令部的作战参谋以及他们在地中海的同行需要尽可能多了解敌雷达站位置和功能、防空和探照灯地带以及昼间和夜航战斗机部队的作战区域等情况。我们和作战研究科一起汇编了一系列图表,不仅向地中海盟军战略空军报告,也提供给驻英国的轰炸机部队,因为他们常在英国和我们战区之间穿梭飞行。我对整编德国战斗机序列的工作特别感兴趣,这项任务也正是我自己非常希望承担的工作。

远程奔袭的问题之一是我们无法监听敌战斗机在远距离上的无线电话通信,因为他们在我们野战分队无线电接收距离之外。一九四三年秋,我们提出了一项建议,计划在地中海盟军战略空军的美国飞机上派遣随机侦听员,在我机对远程目标实施昼间轰炸时,监听那些野战分队接收范围之外的敌战斗机无线电话通信。德国战斗机与其前沿引导员的无线电话联络无疑具有战术价值。第162空军中队在调查飞行中成功地使用了无线电话侦听员,现在,驻英国的空军在空袭时对敌无线电话进行空中侦听也成了一件必不可少的任务。

经空军部许可,在J.S.普赖尔空军上尉的指导下,挑选了一些美国人员在第329联队(后来被解散)受训,五十名空军士兵自愿报名,但开始只选了四人。J.罗森塔尔中士是我们最有经验的巴勒斯坦籍侦听员,他曾在西沙漠空军的野战分队中工作过,这次奉命随美军轰炸机群进行实验。到十月三日,四名经过实际检验能够胜任工作并有发展前途的美国准尉,完成了他们的侦听课程,后来被派到各轰炸机大队工作。其中,库尔特·豪斯席尔德中士随美空军第97轰炸机大队执行了十五次实战任务。

这项工作的意义很快就给地中海盟国战略空军留下了深刻印象。空袭时,随机侦听员能够向轰炸机编队队长报告敌战斗机的升空时间,虽然机上无测向仪,但侦听员可根据信号声的增强预告敌防御战斗机的来临。编队长就根据这些情况可给各轰炸机充分的预警时间,使他们相互靠拢,准备战斗。有了这种预警后,敌人就很难对我实施空袭,也使我轰炸机飞行员充满信心。美空军第15航空队的无线电话侦听员从截获的通信中发现敌人特别喜欢攻击脱离主轰炸机群的单机,美国人立即采取措施,对他们的飞行员及时发出警告。空中侦听员有时可了解到更详细的情况,譬如来袭战斗机的航向和高度等。侦听员面临的最大困难是轰炸机发动机的电磁波干扰,使侦听员很难听清敌无线电通信。

除了实战中可获得具有战术价值的情报外,我们还可从空中侦听日志中获取大量具有战略价值的情报,但是地中海盟军战略空军起初对这种资料的远期情报价值未予重视。不难理解,第15航空队的参谋对研究无线电话日志没有经验,他们未能最充分地利用截获的资料。大约六个月之后,第15航空队空军情报科杨上校主持了一次会议,专门研究此事。作为会议的成果之一,第276联队的J.D.西蒙兹空军上尉作了安排,把随机侦听员保存的工作日志都复印了一份,提交联队认真研究。

从日志中经常可辨别出在中欧地区攻击盟军轰炸机的德国部队,并找出这些部队的驻地。由于敌后方部队使用的地面站与飞机之间的呼号是固定的,要跟踪这些部队的“足迹”并不像跟踪战斗区敌部队那样困难,因为战斗区敌部队经常不断更换呼号。从这一点我们知道只要敌组织没有重大变化,对中欧敌战斗机防御的资料整编任务会越来越容易,对了解盟军空袭某一目标时敌人可能反应的规模和形式都是有用的补充。

空中截收的情报非常宝贵,第15航空队因此制订了雄心勃勃的计划。他们向每个美军轰炸机大队都派四名无线电话侦听员,大队每次执行任务时均带其中二人参加。地中海盟国战略空军对此计划已如此之热心,我们不得不告诫他们要仔细挑选侦听员。他们开始议论要从美国挑选一百名懂德语的人员到地中海战区来工作。我们忠告他们必须挑完全合格的空军人员——包括听力特别灵敏、理解力快又相当冷静能干的人。我们还强调,他们必须准备一套一旦被击落受敌审讯时用的、巧妙的谎言。我们还告诫第15航空队,轰炸机空袭时,他们在无线电话通信中,切勿让敌人发现我机编队正在侦听。

美国空军后来在西欧敌占区上空广泛地使用了空中侦听员。有一条有趣的杂闻,我们对德国战俘的审讯证实,早在西西里战役时,德国空军有时也用空中侦听员。

圣诞节之后不久,情报参谋长伍利空军少将建议我回国出差,去了解英国Y部队的最新发展情况,这时我离开金斯顿已经两年了。但是由于吉米·摩根经常外出到意大利或拉马萨,而且安齐奥登陆迫在眉睫,他们同意我暂时还不能离开。

不能回家尽管有点失望,但一九四三年在阿尔及尔过的圣诞节还是很有意思的。那天,天气十分晴朗,我们大家在司令部里欢聚一堂。艾森豪威尔将军坚信,一九四四年我们可赢得欧战胜利。他的乐观主义感染了我们大家。

但是即使在圣诞节这一天,办公室里仍有不少工作。节日庆祝活动尚未结束之前,我们已在为“木瓦”的最后准备工作忙得不亦乐乎。丘吉尔、艾森豪威尔、亚历山大和威尔逊在突尼斯进行了会晤,他们一致同意,应投入比原计划中更多的部队,于一月二十二日在安齐奥登陆。登陆日期离现在不到一个月了。

在此决定之后的日子里,我开始强烈地感到,我和其他许多人一样投身于战争,而渐渐地忘记了自己正是年华方富。一天早晨的一次计划会议上,我看到一份参加安齐奥登陆的部队名单。晚上我出席了某一陆军食堂举行的舞会,我和一名年轻的英国军官相当快活地跳着舞,我随意地问他是哪个部队的。他告诉我之后我记得我早晨看到的名单中有这支部队,我想:“啊!上帝,你是注定要参加安齐奥战斗了,两星期之后,你可能会牺牲的。我虽知情,但不能告诉你。我无法提醒你,譬如建议你给你父母写封信。一旦你真的阵亡,这封信对他们将是非常珍贵的。”想到这些,我突然感到一阵寒冷和孤独,几乎觉得自己已经老了。这是一个二十五岁的女人难以忍受的。甚至过了很多年,我还能回忆起当时我那种绝望的感情。后来我得知,登陆之后没几天,他就阵亡了。