1619年的辽东战役

作者:黄仁宇·美国

出自————《1619年的辽东战役》

出自————《战争通史》

明朝不能发挥本身力量,不能引用军事科技非只表现于一时一事,而有官僚组织及社会状态为背景,积习已成,1619年无非一朝弱点无情的暴露。

1618年至1619年(明万历四十六年至四十七年)的辽东战役是明代生死存亡关头的一个重要的转折点。几度损兵折将之后,明帝国在东北地区的藩篱尽失,自此再也无法获取主动,以后增兵增饷、计亩加派再也无法遏止。内部则农民暴动,朝中党争愈烈。至朝代覆亡为止,当中只有每况愈下,从兹更无复兴的趋向。

努尔哈赤逝世,庙号清太祖(明人则斥之为“奴酋”)有远谋深见。他远在1587年(万历十五年)即在辽河流域扩大地盘,侵蚀其他部落,引起巡抚顾养谦提议征剿以免养虎遗患,但监察御史王缄主抚,两方争执之后,其他监察御史亦参劾顾养谦,称其“贪功徼赏”。以后《明实录》即未提及下文,想已不了了之。注意此事发生于辽东战役前32年。努尔哈赤之有机缘创建千秋大业,首先即得助于明廷文武官僚不能和谐,他也仍在此事之后,于1590年及1593年亲来北京纳贡。建州最后一次贡使于1615年始离北京。从以后发表的谈话看来,他已尽知中国虚实。当时明廷饬令所有机密军事文件不得辗转传抄,看来此也是徒有具文,通令只表示机密经常外泄,包括上述主剿、主抚的争执。

1618年他发难时首先计取抚顺城。当年五月八日传闻有建州夷人(建州为永乐帝赋予之名号,满人用“满洲”名号始自1635年)3000名即来抚顺城外互市。当居民纷往城郊之际,努即乘机挥军入城,并杀死明军千户。总兵张承胤提兵往剿,建州军即退出抚顺,但张追击时努又回师反扑,使总兵及随从兵马一时俱没。至此努尔哈赤方始发布其“七大恨”,其实恼恨虽称七宗,要旨不外三点:一为先年明军杀害其父及祖,年幼时其父及祖为明军内应,但在明军讨平各部落时被误杀;次之此时明方已割分建州疆界,但汉人不守承诺,仍往其领域耕种渔猎;三则中国人惯用以夷制夷之计,并干预各部酋长之婚姻。当时努已统一女真各部落,只有叶赫及海西两部尚受明方庇荫,染指于此两部势必与明帝国全面冲突。看来努尔哈赤已下此决心,“七大恨”无异于宣战文书,但明廷如欲避免战争,努传话可用和平方式解决,其条件包括割地赔款,赔款部分包括金银绢布如传统“岁币”模样。此等要求预计明廷无法接受,所以自1618年夏季始,明帝国与未来之清朝开始长期斗争状态。

当时明廷认为奴酋“务期歼灭,以奠封疆”已义无反顾。杨镐以兵部左侍郎兼右佥都御史经略辽东,军中宿将尽指派于其麾下。增援兵马抽自西北宣府、大同、延绥、甘肃各镇,又调集云贵各土司,募兵及于浙江、四川,亦即全国总动员,对外宣称总兵力47万。所有经费统由新设之辽东饷司专理。其征派除贵州外及于全国田土,概在正赋外,每亩加征银三厘五毫,预计可得银200万两。仍由各地库房将现存款项扫数解饷司,以后征得垫补。1618年冬至1619年春季诸事准备停当,即本文承续检讨此转折点之展开。

(一)双方兵力概况及战略指导

杨镐兵力47万全系向努尔哈赤恫吓之辞。1619年战事前夕明兵部尚书黄嘉善言,辽东所有官兵共20万人,此数仍不可靠。所谓20万人,系在辽东镇原额9万之外又加由关内新调往11万。辽东编制数94,693员名载在《大明会典》系国初底数,16及17世纪曾未如额。即张居正执政时代经过极端整顿,时人谓之为“掊克”,犹只能维持至83,000人,况至此又已40年,又承新败之后,即不可能接近此数字。内地遣往之11万人亦多虚员。当明军刚一与满军接触,杜松立即惨败之际,大学士方从哲即向万历帝建言:奴酋之兵据阵上共见约有10万,宜以十二三万方可当之,而昨之主客出口者仅7万余,岂能相敌?

但满洲资料因袭明方传言,亦谓对方有兵力20万。彼方以弱敌强,以寡胜多,即照一般习惯亦乐意夸张敌方兵数。萨尔浒战役,满方称杜松率众6万,但当时明廷派往该路之监军御史呈奏杜松所领只25,000余员名。如以同样比率加诸所谓20万,则杨镐所率兵只83,000人。即再加朝鲜所派兵及叶赫一部参战兵员,其总数亦只能在10万上下,不可能接近20万。

努尔哈赤亦自称八旗兵马10万骑。以后杨镐各路兵败之后,满军于当年七月攻占开原,用兵4万,此为满军首作攻城战,系全力以赴,此4万数可以表现其兵力概况。又在击败杨镐军后,努曾以犒赏加诸220个“牛录”(骑兵连)。按每一牛录有编制数300名,220牛录应共有最大之战斗力66,000人。萨尔浒战役展开时满军仓促动员,兵马到达时随即加入战斗。所以从以上情形看来:在战斗最高潮时,可能投入5万至6万人,但并非经常如此。所以在纯粹数字上,明军仍占优势,但不如外传之甚。

以下尚要说明:在战场上满人集中兵力,常保持局部数量上之优势,但其记录经常高度估计对方兵力,而低估本方兵力,大概炫耀战功,不能放弃以寡敌众之立场。

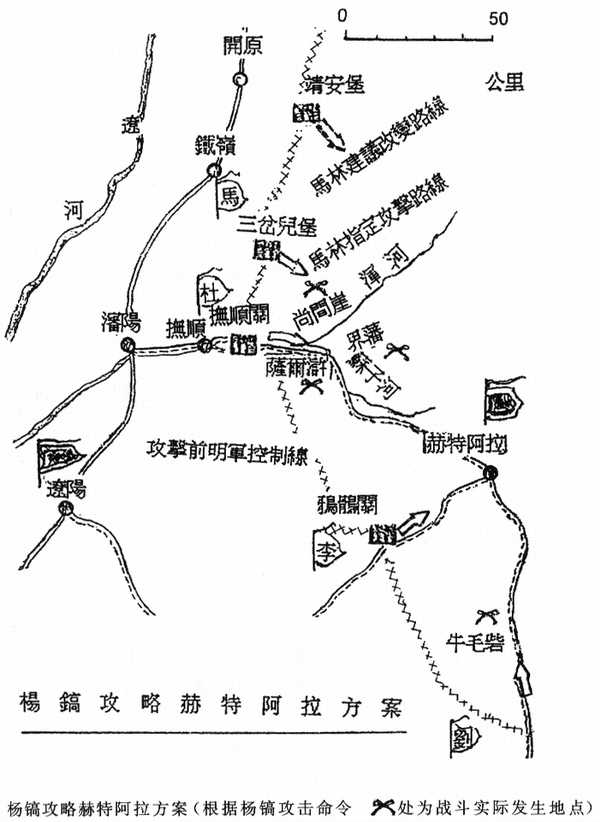

杨镐之攻略计划,自北至南兵分四路,马林、杜松、李如柏及刘綎各称“主将”,出边各有出发城堡地点,但未指明每路之攻击目标,只称其任务分别为“攻奴酋之北面”、“攻奴酋之南面”等。马林原定由三岔儿堡出边,经彼呈请改由靖安堡出,但攻击发动之前夕,马又请求仍依原案由三岔儿堡出,亦经批准,因此日后马林两路遇敌时,彼此相去不过数公里,但为浑河阻隔,杨镐未派前锋,未控制总预备队。但明军后方重镇如辽阳、广宁仍有专将专兵把守。

从军事眼光看来,杨镐之攻略计划甚鲜成功希望;统帅未遣派搜索部队,敌情始终不明;亦未指明左翼主攻、右翼辅助,而系平行并进,四路主将各不相属,战线广袤300公里;自部队开进后主帅即失去掌握,至兵败之后,杨镐始悉部队已与敌军接触。

明军攻势可谓“外线作战”,显然以敌都赫特阿拉为目标。此时努尔哈赤如采取被动,明军可望合围,否则即集中兵力兼程猛进,不顾对方野战军之出处,先以雷霆万钧之力夺取此牙城,亦或仍可奏肤公。再不然则依赖数量上之优势,不计时日,各路稳打稳扎,一面以守作攻,逐渐缩小其包围圈,亦应向各主将剀切表明统帅企图,指定中间预定之到达线。倘或其目的不在攻城,而在捕捉、歼灭敌之野战军,更当加强纵深配备,注意侧翼行动,不能赋予某路任务为攻奴酋之某一面。

看来明军缺乏参谋业务,只依袭故智,一面夸张兵力,一面构成张布罗网、四面合围之形象,希望对方未战先怯,望风瓦解。但努尔哈赤久经征战,非杨应龙可比拟,亦非丰臣秀吉手下诸将所能比拟。

满洲资料表示,努尔哈赤见到明军燃点火炬,夜间行军到达攻击准备地点,即利用满军骑兵之机动性,无时无地不造成局部的及暂时的数量上之优势,遂行各个击破,实际以攻作守。终全战役,其都城以极少之守军防御,有时无守兵。

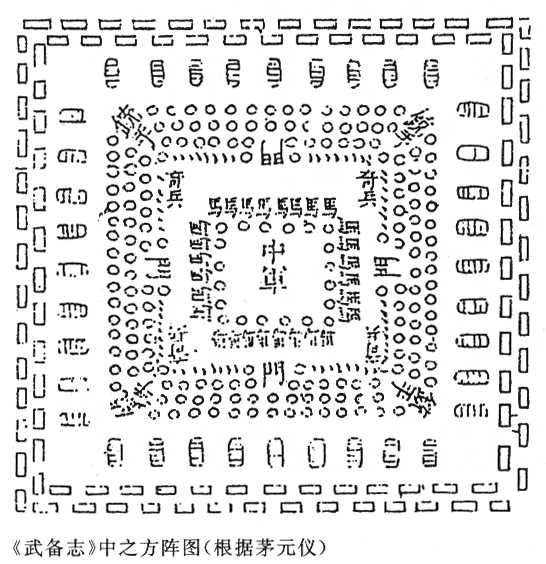

明军纠集之兵员出自五花八门,来自南北,征派者有之,雇募者有之,此在统御经理上发生无数问题,况又千里裹粮,先已尽极劳惫。从其装备看来,此远征军准备以诸兵种协同之姿态作战,但从战役过程中之记录看来,其兵员甚少如是之训练。杜松与刘綎均以个人之武艺驰名,所恃者“家丁”。可见得其未放弃传统战法:主将出阵,家丁护卫。其他兵卒胜则蜂拥上前,败则部队瓦解。当刘綎到达辽东战场时,携有家丁736人,最后与之同殉难者有“养子”。

北京政局亦影响杨镐之决心。此时万历帝已多年不临朝,奏折留中(即拂意者不加批答),六部堂上官遇缺不补,内阁大学士只有方从哲一人,此人成为众怨之尤,被攻击指摘无余力,希望迅速图功。传统历史学家谓其“发红旗日趣杨镐进兵”,想系事实。

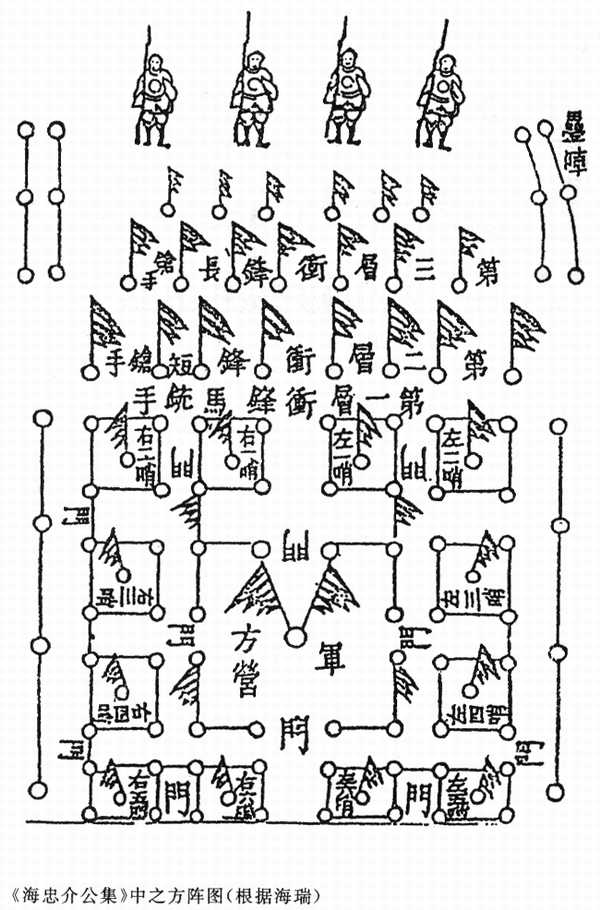

杨镐之攻略计划见附图1。

满方将领亦亲临前线,但彼等专恃骑兵,组织单纯。从满洲资料看来,不仅努尔哈赤亲率坐骑一千独当一面,而且子洪台吉(皇太极)、安巴贝勒(大贝勒)、侄阿敏台吉均为高级将领,宜其在战场上指挥如意。

(二)杜松之覆没

杜松有勇无谋,为人暴躁鲁莽,他曾遇事不如意即自毁甲胄,声称准备削发为僧,努尔哈赤称之“杜疯子”。

他于四月十四日在苏子河汇入浑河附近渡河。当时浑河水势湍激,随从之炮车营未及渡河,他亦未察觉。渡河之后,明军连克满人所设栅寨二处,俘敌14名,尚在继续前进中突然遇伏。仓促之间将士拟占据当地山巅,不料清兵亦于附近设伏,因此失去主动,双方鏖战之后,此路主将及副贰人众等全军覆没。

以后杨镐至北京之报告将“违律丧师”之责任完全推付于杜松本人,称其冒险贪功。《明史》亦根据官方解释,谓其行军“日驰百余里”。渡浑河时水深流急,“松醉趣之,将士多溺河中”。

杨镐给予各路之通令,尚存《明实录》中,内称“各地信地距奴地城寨计道远近定出兵日期。如违日期者,明系逗留,主将以下领兵官皆斩”。当官兵于三月二十六日在辽阳集合誓师时,即推出去年作战“在阵先逃”之指挥一人(有如今之旅长)当众枭首,所以统帅之行动先已造成迫不及待之气氛。杜松所授予之行军日期为四月十四日。所部于十三日夜间启程,翌日军覆。所以《明实录》编者加注“师期已泄,奴备我矣。先期与如期皆败道也”。至于浑河水急,“将士多溺河中”,则当日此路全军数万人均已涉渡,作战于浑河之南。

杜松亦被指摘将炮车置放于浑河之北而背水作战,但日后调查时即炮车营长亦自承将炮车置放北岸系彼决心。因炮车无法徒涉,火药必被浸湿。但杜松疏忽于派遣斥候,侦察地形,本人随先行部队到达南岸,未注意后续部队,亦未指定副贰管制渡口必为事实。

满方文件对战役报道比较详确。当杜松渡过浑河时,满军在萨尔浒者为步兵15,000人,其装备不全,正在筑构工事。及见敌军来临,即迅速避入苏子河东之吉林峰,不久他们即为明军2万人包围。但满军尚有骑兵400人藏匿于谷地深处,他们出敌不意,于界藩附近突袭明军之背,且立即与吉林峰之步兵会合。当日午前又仍与步兵协同,向敌方攻击一次,斩获约100人。此时行动并无决定性之效果,但已能争取时间,使努尔哈赤从容调度。

资料未叙明当日清晨努之出处,但称此时南北同时告警。努之判断:南方刘綎一路实系佯动,只派骑兵500人前往监视。此与日后朝鲜文件之报告吻合。正午或稍迟时,努尔哈赤即已到达萨尔浒战场。满军部队亦陆续到达,他们至前线接触约10里处开始批御盔甲。此时萨尔浒一带山地亦为明军占领。

满军首一行动在解吉林峰步兵之围。为节省兵力,只用骑兵1000人从侧翼投入。他们不久即达成任务,已与作工之步兵会合。

当时努与部下将领集议,众意以八旗兵对分:四旗用于苏子河东,四旗用于河西,但努决心以五旗兵力先消灭萨尔浒之明军,东岸三旗暂取守势。所以从叙述看来:萨尔浒战役实为典型的遭遇战。明人未料及对方可能以全力出击,才称杜松一被制于埋伏,又再受害于埋伏。

满军人数迄未见于任何文件。只因其八旗俱在,又准备生死存亡在此一战,必具数量上之优势,且除原所谓“作工”之部队外,增援者全系骑兵。

苏子河西满人冲锋系由山麓至山巅,如此时明军纪律严明,阵容齐整,似仍可将之击退。我们可以想见杜松一军见满洲铁骑漫山遍野而来,早已心寒,记录未提及杜松之出处,只称其中箭多处。以此人之好勇,想必在东岸,亦即最初明军取攻势企图围击满兵处。满军提及明军曾以“炮”抵御。杜松之炮车既留浑河之北,此间满人所谓炮,可能为明军使用的一种原始型之手榴弹,以竹管内置炭硝,点火向敌掷去,其爆音能震骇对方人马,但杀伤力微。再则亦可能为朝鲜派出之鸟铳手。朝鲜曾派鸟铳手3000人,隶属于本军参与刘綎一路,又因杨镐征派,另遣鸟铳手300人,于役杜松军中,他们多于此役罹难,日后极少幸存返韩。

关于战斗行动,满文所载至为简短。“我们跑马向他们阵地中去,一路箭射刀砍。”萨尔浒之明军逃避至硕钦山。苏子河东部分,三面被围,一面背水,又承受全部满人八旗之杀戮,其处境必更凄惨。

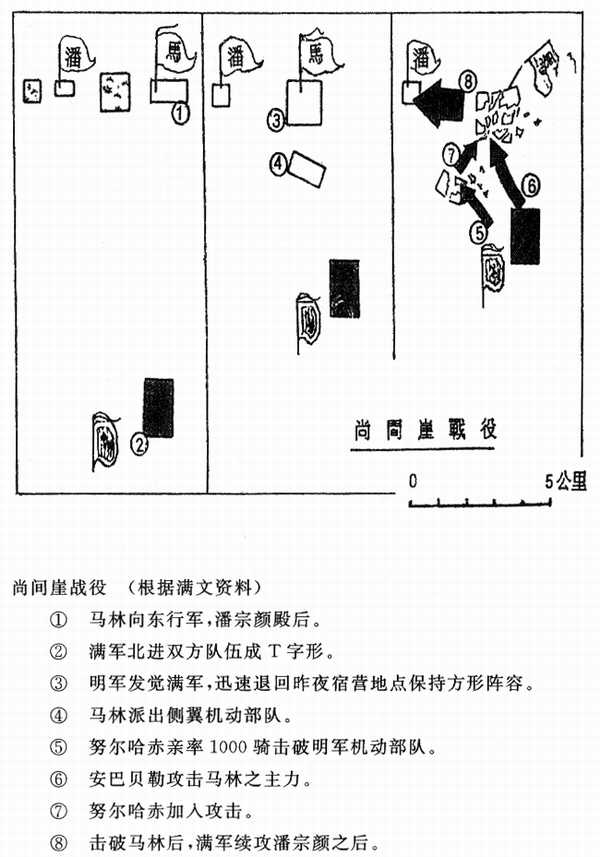

萨尔浒战役之战况图见附图2。

(三)马林之被击溃

继杜松之后,马林之一路亦于翌日(四月十五日)被击破。明军统帅部自巡逻后方之士卒及一逃回之传令兵始获悉马林兵败,因此《明实录》载:杜松全军覆没消息,当夜传入马林军中,以致军士震恐,主将提兵后撤,独有监军文官潘宗颜等挺身杀贼,鏖战之后殒身。

看来此项记载亦系文官推卸战斗指导之失误,而将战败责任卸及武将之辞。满文记载当日清晨马林一军4万人尚以堂堂阵容应战,迄至黄昏方始溃败,潘宗颜之死亦经查出箭由背入。此间值得注意者:马林兵败之后,径北撤扼守开原,明廷对之仍须倚重。但3个月后努尔哈赤攻占此城,马林死难,其情形亦如杜松,生前行止已无可分辨。

满文记载,四月间其部队被击溃之地区为尚间崖。当两军相遇时,马林行军向东。努尔哈赤之部队于十四日夜渡过浑河,置杜松之炮车队未问,军行向北,两纵队成T字形。但马部发现满军北上,立即西撤,据占昨夜宿营之地,排成正方队形,四面有三道壕沟,沟前有鸟铳手,后携有火炮。壕沟后之骑兵,则已下马准备作徒步战。满军正考虑行动中又发现另有明军一机动部队,处于其营地之南、满军之西,其兵力判断为1万人。明军主力之后,又有另一方阵,两方阵相去约2公里,其兵力亦判断为1万人。

似此努尔哈赤估计马林一路之总兵力6万人,无疑已高度夸大。本文根据明廷内部文件判断,杨镐之总兵力无逾10万人,则马林不可能掌握6万,且侧翼之机动部队亦不宜多至万人。至于后方之方阵,似为潘宗颜所辖。

我们判断马林兵力亦如杜松部,应在2万人至3万人间。努尔哈赤在萨尔浒之损失有限,应仍在数量上占显然之优势。

两军近接时,努尔哈赤亲率1000骑应付马林之机动部队。此时明军已将藤牌车辆等构成障碍物。满方骑兵则分作两部,一部500人下马拆除障碍,此任务完毕后,另部500人立即冲锋。满文资料仍保持其一贯作风,对战斗经过之细部详情,甚少缕述,只称明军侧翼机动部队经此冲击已不复存在,正午之前,明军给予满军之侧翼威胁即已扫除。

努尔哈赤冲锋之后,正重新收拾其兵马,预备聚集于附近一小山岗,得以将骑兵由上坡至下坡之冲力再度予敌打击。但明军主力亦开始移动,并变更队形,壕沟后之徒步骑兵亦已向前推进。

安巴贝勒以时机紧迫,在战场上大声呼叫,促使乃父注意,勿为敌方所乘,本人即立率两旗兵力,冲向正在移动之明军,其他六旗又立即构成第二道攻击波,使敌方无暇整顿。如是马林所部溃不成军,被驱入附近一沼泽地区,容战胜之满军从容宰割。至此,对付明军后卫更不成问题。

以后满方文件坚称他们以骑兵1万人击灭明军6万。明方虽承认战败,但称有一万骑终能退出战场回归原部队。满人认为,其成功得自较优势骑术及弓箭术与安巴贝勒之领导力量。

(四)刘綎殉国之谜

经过整二日无休歇的战斗之后,努尔哈赤至此已能轻松地呼吸。杨镐之所谓47万人总攻击已被凿穿,北方之两路兵马业已击溃或消灭,自此他可以从容将事。四月十六日满军休息整顿,努本人在尚间崖宰牛祭天,感谢上帝恩德。对付南路敌人,他先遣派蒙古部队,十五日他已遣去2000人,十六日又遣1000人,缘在此数日满人与杜松、马林激战时,赫特阿拉防御空虚,人心惶恐。至十六日夜,努尔哈赤始决定自己率骑4000防御都城,以备万一李如柏乘机扑人,从此终全战役他不再往前方。南路刘綎之敌由子侄安巴贝勒等应付。满军主力自北行军向南,四日后与刘綎部接触。据此他们与刘交锋时,最早应为四月二十日。

杨镐之四路中,李如柏之直线距离去敌牙城最短,但山势险阻,古木葱蓊(据说今日已不复如此),行军不便。努尔哈赤只派200骑前往监视,终战役两军亦未在此路接触,是亦杨镐不知兵之明证。他的攻略计划无重点配备,以致紧要关头大部兵员与武器闲置。

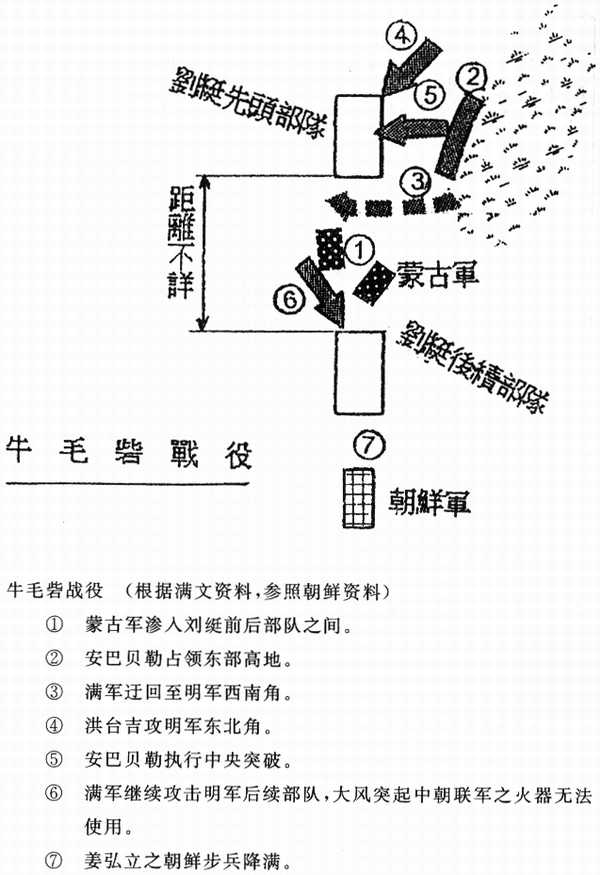

刘綎一路去赫特阿拉最远,其部队指定四月九日出发,称3万人,实际可能远低于此数。姜弘立率领之朝鲜军13,000人于四月五日渡鸭绿江。两方集合后,自宽甸与怀仁间北进,不久遇敌,刘綎给予杨镐唯一喜讯,他之塘报云:“斩获真夷八十五级,生擒夷汉八十八名。”明军一游击亦云:“夷贼精兵五百余骑,直逼对山应战,连诱连退。”此节与满洲文件吻合。当时努尔哈赤派往之部队,为500骑,其任务为迟滞刘綎之进展。此500骑中牛录3人(此处“牛录”用作官名,有如连长),2人战死,当时满军后方空虚,如中、韩军兼程急进,甚可能改变战局,至少亦当迫使努尔哈赤同时两方应战。此战机逸失,联军之不能和谐,可能为一大主因。

双方文件看来:彼此推诿责任。朝鲜人尊北京为“天朝”,称明军为“天兵”。但除此外貌之尊敬外,实际对之轻蔑鄙视。文中指出明军大量缺员,兵器窳朽。姜弘立奏光海君云:明人轻重器械全无,纯赖韩国军实。罗荣邦教授之《刘綎传》引用中文资料则又称韩军装备低劣,一部藤牌纸甲。李民寏之《栅中日录》则称道路泥泞,朝鲜步兵无法跟踪明方骑兵,而且在国境之外作战,粮秣仍须本国供应,不时运输不及,将士饥馁。韩人又称明军抢掠居民,争割敌尸首级请赏,因之行动淹迟。

刘綎与安巴贝勒决战之处为阿布达哩山,但以附近之牛毛砦著称,去赫特阿拉约60公里。当杜松与马林两路兵败后,杨镐曾以令箭制止李如柏及刘綎继续前进。杨致万历帝之奏疏载在《明实录》,内称李如柏已遵令回师,但刘綎仍与满兵交锋。以后北京传闻:此令箭为努尔哈赤所得,他即令军官乔装杜松军使,持令箭邀刘迅速北进会师。刘不悉杜松已战死,于是轻装急进,于山谷中遇伏死,罗著《刘綎传》即采用此说。

但《满文老档》对两军交锋情形叙述较详:当时明军取防御态势,盛陈火器;八旗兵攻击数次,未显功效。于是安巴贝勒占领东部山岗,又派出支队抄袭明阵地之西南角。蒙古部队则渗入敌方前、后部队之间遮断其交通,至此刘綎军始见动摇。随之洪台吉又攻其东北角,最后安巴贝勒遂行中央突破。至此明军三面被围,才全面地溃乱。满人并称刘綎并非战死,而系被俘后被满人斩杀。《老档》不动声色地述及:“将他杀了。”

但后方之明军及朝鲜军仍继续抵抗,他们的火炮及鸟铳排列具有纵深,文件未提及持续时间,但最后天候干预。大风突起吹向防御者之阵容,火器全部不能使用,此部队估计为2万人才因之被歼。后列之朝鲜步兵至此投降,他们并将明兵捆缚交满洲军。

朝鲜文件称此中、韩联军分作三部。前列明军由刘綎亲自指挥;中层为韩国部队,内有鸟铳手3000人;后卫则为朝鲜步兵,由姜弘立控制。最后姜与其部下4000人降。文件证实满方所谓大风突起火器失效。

韩方对刘綎之殒身另有说法:他见局势已无可如何,乃与部下将领数人点燃火药自爆焚死。

中国编修《明史》时已在康熙年间,内中《刘綎传》关于牛毛砦战役一段大致摘自《满文老档》,但不称綎被杀,而系“战死”。

刘綎死事日期所叙亦有差异。韩国文件称四月十七日,《满文老档》未具月日,但从安巴贝勒行军日程看来,应为四月二十日或二十一日。安巴贝勒于四月十五日尚活跃于尚间崖战场,十六日应已参与努尔哈赤之宰牛祭天,不可能又于十七日奋战于200公里外之牛毛砦。

今日事隔380年,无人能断然地坚持何说为真。我们只能比较消息来源之可信度。当中以明方资料最差。其官场文字经过吏员修饰,上供御览,下避监察官纠弹,即难能存真。战败之后,其原始资料得自逃归之士卒,亦不能使读者综览全局。所以一军惨败,动辄即谓遇伏,可能撰史者亦如当事人,始终暗中摸索,才用此种粗率说法。

韩国资料大概根据李民寏。因他除私人著有《日录》外,尚为姜弘立之幕僚,其文墨亦可能见诸官方文牍。从朝鲜资料看来,其症结在韩国君臣对明人无信心,只因奉明正朔,且20年前日本关白丰臣秀吉犯境又赖杨镐、刘綎等人撑持,所以勉强从事。姜弘立已渡鸭绿江,犹且向国王光海提出辞呈,即表示对战事前途怀疑。外间盛传努尔哈赤赠光海貂皮500张,彼此先有默契。4年后光海君被废,新朝廷公布其本身宗旨在拨乱反正,至缕述光海无人君资望时,当中一端即为辜负明廷,为人不忠。有了这些复杂背景,则在各人作见证时,亦影响其左右取舍。

韩人对姜弘立之降满不能无介于怀。李民寏在《栅中日录》提及当时他竭力反对,及见事实无可挽回即准备自尽,只因长刀短刃同被爱侄与忠仆夺去。但即《光海君日记》亦指斥其不实。《日记》指出李民寏为唯一可以左右姜之决心,事实上他赞成投降。

此种背景如何影响史料?虽说此端尽属臆度,但外传刘綎行军迟缓坐失战机乃朝鲜军拖延之故,则将交战日期提前或可避免此种指责。“天兵”主将如战死或被满人杀戮,韩人见死不救为可耻,则称其自尽,至少可以稍释罪咎。

满文资料亦有不能尽信之处。其夸张八旗战功逾越常情,例如全战役双方参与者逾10万,又鏖战南北,苦斗镇日,而满方战死者“不及二百人”。满方高度估计对方兵员数,既为以寡敌众,又能包围对方。但除此类瑕疵外,其战史以胜者姿态写出,努尔哈赤及安巴贝勒之口语,无官僚集团之忌顾,无责任问题之推诿,亦无不可告人之阴私。其所叙战场情景虽仍不能符合现代要求,但提及部队投入程序、重点主义、中央突破、侧翼迂回已较对方之所提供,职业化多矣。

(五)战役之后果

杜松与刘綎已在当年四月死于战场,马林亦于3个月后捐躯,明军主将四人已失其三,仅有李如柏始终未遇敌,但在战役之后数日即为监察官纠劾。缘李如柏之父李成梁绾兵符于辽左时,努尔哈赤之父及祖为明军误杀。成梁以努年幼,视之如子侄,给予赡养,是以努与如柏兄弟“有香火情”。“何以三路之兵俱败?何以如柏独全?”至此已有通敌嫌疑。当时万历帝仍未置可否。又一年半后辽事更坏,此事再被提及,李如柏自杀以明志。

杨镐兵败之后立即引咎辞职。明廷仍“姑令策励供职,极力整顿以图再举”。但旋踵之间既失开原又失铁岭,杨镐终被拘押。此人在狱十年,不死于万历朝,亦不死于泰昌天启朝,而于1629年崇祯帝治下弃世。以后继杨为经略者二人死罪,一人死于战场。死罪之中之熊廷弼不仅咎在主持辽东军事,而且因其地位,触发而加紧明末北京之党争。

萨尔浒、尚间崖及牛毛砦战事失利消息传至北京,都城米价立即陡涨,识者已预料围城。虽说以大明帝国尚能挣扎四分之一个世纪,虽说努尔哈赤蔑视火器,以后尚要在宁远战场负伤死,明朝之厄运已无可挽回,我们可以肯定地说,1619年它已度过生死存亡中的一个转折点。从以上简短的叙述看来:明朝不能发挥本身力量,不能引用军事科技非只表现于一时一事,而有官僚组织及社会状态为背景,积习已成,1619年无非一朝弱点无情的暴露。

附:黄仁宇手绘图