进军莱茵河·第三十七 作者:拉迪斯拉斯·法拉戈·美国 出自————《巴顿将军》 出自————《战争通史》 从某种意义上来说,这项掺和了所有那些政治交易的长远规划的工作,只不过是纸上谈兵而已。整个战局仍极为复杂,存在着许许多多事先无法正确估计到的因素。因此,要想作出确切的预测,是相当困难,甚至是不可能的。 德军在阿登下的赌注是输掉了,但是,他们似乎仍然拥有相当强的力量再打一年。仔细分析一…

那边是俄国人·第三十八 作者:拉迪斯拉斯·法拉戈·美国 出自————《巴顿将军》 出自————《战争通史》 1945年4月12日,将近午夜时分,在法兰克福北面的一座丑陋的小城赫斯费尔德,巴顿将军最近的指挥所设在一所装甲部队训练中心,这里的德国驻军刚被第3集团军赶跑。对巴顿来说,这是繁忙的一天。一大早,艾森豪威尔和布雷德利将军就乘飞机来视察梅尔克斯的工业盐矿,第90师第385步兵团在那个地方偶…

战争的时刻与和平的时刻·第三十九 作者:拉迪斯拉斯·法拉戈·美国 出自————《巴顿将军》 出自————《战争通史》 万物皆有时,天下万事皆有自己的时刻: 生的时刻,死的时刻…… 杀戮的时刻和医治的时刻;破坏的时刻和建设的时刻…… 获得的时刻和失掉的时刻;保留的时刻和丢弃的时刻; 破裂的时刻和 弥合的时刻;沉默的时刻和讲话的时刻; …

巴顿之死 作者:拉迪斯拉斯·法拉戈·美国 出自————《巴顿将军》 出自————《战争通史》 1945年11月11日是乔治·巴顿六十岁的生日。这无疑是一个重要的里程碑,然而这是一个算总账的日子,而此时他在生活中并不完全是心安理得的。他曾经大胆表示不满,这使他失去了第3集团军的指挥职务。然而,他在一连串的失意中发生的这最后一次失意已不再使他感到怨恨。不管怎 样,不满现状总是他前进中的起点…

附图目录 作者:拉迪斯拉斯·法拉戈·美国 出自————《巴顿将军》 出自————《战争通史》 第一次世界大战 附图一 1918年西线战场 圣米耶尔进攻战役(1918年9月12日) 附图二 1918年西线战场 默兹-阿尔贡进攻战役(1918年9月96日-13月11日) 第二次世界大战 附图三 北非之战 盟军登陆进攻(1942年1…

译者的话 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 本书是一本介绍史迪威主要政治经历的书籍,比较详细地叙述了史迪威在中国三十三年的活动情况。内容包括史迪威同国民党和共产党的关系,蒋介石集团的腐败无能和消极抗日的丑恶行径,中国共产党在抗日民族统一战线中的正确立场和积极主张,他本人对各种问题的态度,等等。 特别是通过史迪威最后也是最重要的…

前言 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 本书的主题写的是美中关系,从广义上说,也是美国与亚洲的关系。阐述这个主题的资料是史迪威将军的毕生经历。 为什么偏要借重史迪威呢,因为他集下列两者于一身,即既有以中国为活动中心的经历,又有美国人教养背景和性格的典型性;也因为他同中国的联系之长竟长达决定现代中国的整个时期,即从激动人心的19…

致谢 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 很多人为本书作过贡献。于此,我特向他们的帮助和指教表示感谢。首先我要感谢约瑟夫·史迪威夫人,感谢她允许我查阅和引用她保存的她丈夫的全部文件和家书,并在我查阅这些材料过程中给了我热情友好的招待;感谢贝蒂·史迪威夫人不辞劳苦地为我誊写史迪威的日记和整理他的文件; 感谢史迪威将军的长…

序言·危机 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 1944年7月,正值第二次世界大战处在高潮之际,美国政府正式要求蒋介石委员长任命一位美国人、约瑟夫·W.史迪威中将指挥全中国的武装部队。 这项建议是史无前例的;从来还没有任何一个美国人直接指挥过一个盟国的国家武装部队。史迪威将军已经是中缅印战区一位取得了成 就、引起了争议、并同…

一名军官的基础·第一 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 1911年11月,二十八岁的史迪威中尉第一次到中国。那时这个古老的独立国家刚刚蹒跚地步入二十世纪。在他到达中国六个星期以前,革命爆发了,从一座城市蔓延到另一座城市,与大清帝国军队展开了声势浩大的战斗,革命即将推翻腐朽的清朝政权。这场革命由于是偶然爆发的,后来没有取得彻底的胜利,…

看到革命的来访者·第二 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威是从上海进入中国的;上海是通商口岸中最大的港口,也是这种口岸的缩影。他第一眼看到的是外国军舰——两艘日本的、两艘法国的、一艘英国的、一艘德国的和一艘美国的——不是以客人的身份而是以占领者的身份停泊在上海港咖啡色的水面上。中国这座由外国企业发展起来的大都市和商业首府大体上…

世界大战·第三 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 1912到1917年,即史迪威二十九岁到三十四岁的那几年,对这位美国陆军军官来说,太平淡了,没有机会运用这样年龄的人的旺盛精力。 虽然欧洲军人从这个时期的中期就遇到了最大的挑战,美国军界却依然象一潭死水,几乎没有被来自大西洋彼岸的战争之风吹起涟漪。 史迪威于1912年1月…

派驻北京·第四 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 从法国回国十天之后,史迪威的生涯发生了决定性的转变,使他从此同中国有了联系。他一回到国内就能够看出,由于陆军十分庞大,加之美国存在着厌战情绪,在军界发迹是没有多大指望的。他生性急躁,没有耐心等待命运的安排,7月25日便前往华盛顿就下一步对他的任用问题进行活动。他拜访了在陆军部人事局工…

“胜任团”与蒋介石之发迹·第五 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 返回美国以后,年过四十的史迪威又回到了学校。1923年,即打胜第一次世界大战四年以后,在美国军队里没有多少别的事情可做。战败可以振兴军事建设,大获全胜又会导致军务的废弃。 此时地平线上已经看不到明显的威胁,日本似乎已经被华盛顿条约管束起来,于是退缩到大洋屏障背后…

“醋性子乔”·第六 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威于1929年7月来到本宁堡步兵学校任战术科主任,当时“本宁改革”在马歇尔的推动下正在进行。这次改革的目标是把依靠作战教范和教室内的纸上谈兵的教学法改变为依靠实战经验的教学法。战术是主要科目,因为这是兵法的核心,也是军人必须当机立断的一个领域。 本宁堡步校是陆军的基础战…

出任武官:中国最后的机会·第七 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威晋升为上校以后,于1935年7月7日重返北平。这时中国的前途、日本的扩张和这些事对美国的影响都摆在他面前,等待他以军事观察家的身份去加以研究。武官要研究的主题是驻在国的能力和意图。作为一个情报官员,他的任务是随时向陆军部报告具有军事意义的各种因素和事态发展。他的…

驻华武官:中日战争·第八 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 1937年7月7日晚,皓月当空。紫禁城北海的湖面上,船夫用篙撑着一艘挂着灯笼的游船游弋。美国大使馆的几个人坐在船上,悠闲地欣赏着周围静谧宜人的夜景。他们是史迪威上校夫妇和女儿史文思、约翰逊大使夫妇。 大使馆海军陆战队卫队长约翰·马斯顿上校夫妇 以及史迪威的好友约…

匆忙备战·第九 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威1939年9月重新回到军队任职时,美国军队加上预备役人员,总人数在世界各国武装部队中居第十九位,列在葡萄牙之后,比利时之前。按军人占人口的百分比计算,在世界上居第四十五位。军队现役人员十七万四千人,不到1920年国会法批准的和平时期总兵力的三分之二。美军只有三个编制齐全的师,但…

“派我去哪里,我就去哪里”·第十 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 在卡梅尔,一个星期日上午,阳光明媚。已经是12月份了,天气倒还很暖和。史迪威将军夫妇在家里招待从奥德堡来的一些新下级军官。朝着花园的门敞开着,从楼上卧室的窗户望去,浩瀚的太平洋波涛起伏,雄伟地拍打着海岸。 客人们都身穿便服,因为不是值勤的时候…

“一顿狠揍”·第十一 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 现在,关键问题是能守住缅甸以让通往中国的大门敞开着,还是让缅甸重蹈新加坡的覆辙。局势的发展使史迪威第二次得到了指挥作战的机会。他极想抓住这个机会,虽然指挥作战并不是他担负的使命的根本或主要目的,虽然蒋介石打算让他指挥中国派往缅甸的两个军,不过 是对他表示恭维的一种姿态。史迪…

被保护者·第十二 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 缅甸丢失后,中国完全被日军封锁,美国开始担心中国与世隔绝后是否还能继续抵抗下去。现在显然需要以有形的支援来鼓励中国,但问题是怎么把物资运到中国。由于日军占领了密支那,航线被迫北移,空中运输变得更加危险和困难了。美国在任何情况下都是把欧洲放在首位,对亚洲战场的战略尚未确定,目前所能设想…

“我和微不足道的小人物孤立无援”·第十三 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威能控制的,可以按自己意愿来训练中国军队为反攻缅甸之用的唯一地方是印度的拉姆加尔。他在这里开始筹建特遣部队,他在缅甸退却时就有了这个打算;他可以在这里把他的各种办法付诸实践,他一贯说他的办法能够使中国军队的战斗力不亚于 其他任何国家的军队。当终于克服…

总统的政策·第十四 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 蒋夫人于1942年11月来到美国之后,由白宫转交给她的礼物中,有一件是新泽西州东奥林奇的凯思琳·奎因太太寄来的一封信,信中夹着一张三美元的汇票和一张剪辑下来的新闻图片,图片上是日军空袭上海之后坐在铁道上啼哭的一个婴儿。写信人要求罗斯福总统把汇票交给蒋夫人;“这三个美元是我的三个女儿…

史迪威必须走·第十五 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 向中国提供物资,向中国的空军和地面部队提供军需品的工作是这场战争中最艰巨的后勤任务,大概也是任何战争中所未有过的艰巨的后勤供应问题。如果说地形和气候等自然障碍造成的困难极大,那么由于相互对抗和各参战国士气低落等人为障碍造成的困难也不轻。 夏季几个月的季雨使上述困难更加严重。…

中国在开罗会议的时刻·第十六 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 有一段时间,同重庆好象真的实现了和谐关系。委员长变得出奇地和蔼可亲,在讨论缅甸战役的各次会议上,态度既主动又合作。萨默维尔带着令人鼓舞的消息回到华盛顿,蒙巴顿非常满意地回到印度;而史迪威则认为他是被中国人的彬彬有礼的态度蒙骗住了。 史迪威写道:“他想他们什么事都愿意…

公路修复·第十七 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 人们总认为一位将军级的战区司令是不会亲临前线到师一级去的,更不用说下到团或营一级了。史迪威回到缅甸采取了与这种传统不一样的做法,他完全不是因为在上层酒足饭饱呆腻了,也不是单纯想打仗,而是由于他有一个实际认识:只有他亲自临阵指挥,才能使中国军队采取攻势,才能使战役有可能获胜。 1…

“整个亚洲的前途危若累卵”·第十八 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威在缅甸的几个月中,中国的局势由于政治和经济瘫痪的关系,由于日军发动新攻势以及中国内部日益加深的不团结和不满情绪的影响,令人非常吃惊地恶化了。对政府不满的情绪在去年12月爆发出来了,那时蒋介石正在参加开罗会议,一帮年轻军官密谋要干掉何应钦、戴笠、孔祥熙、陈立夫、…

“胜任”的限度·第十九 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 解决问题的时机还不成熟,因为蒋介石迄今仅仅是口头上表示接受而已,他向美国提出的三个条件一个也没有得到满足。赫尔利9月8日与蒋介石开始谈判时新的争论出现了。委员长要求在密支那的中国军队向南面的八莫发动进攻,把龙陵的日军吸引过去。史迪威反对这个要求,理由是密支那军队需要休息,而自从…

“现在——我们该脱身了”·第二十 作者:巴巴拉·塔奇曼·美国 出自————《史迪威与美国在华经验》 出自————《战争通史》 史迪威意外地碰到了好运气,他机灵地抓住了机会,终于象他所希望的那样在战场上干到战争结束。然而,在他回国后的最初几个月,他的命运看来是做平淡无味的办公室工作。 他于1月23日被任命为美国国内陆军地面部队司令,负责训练工作,但是在国外的战争激烈进行的时候,这个职位对…

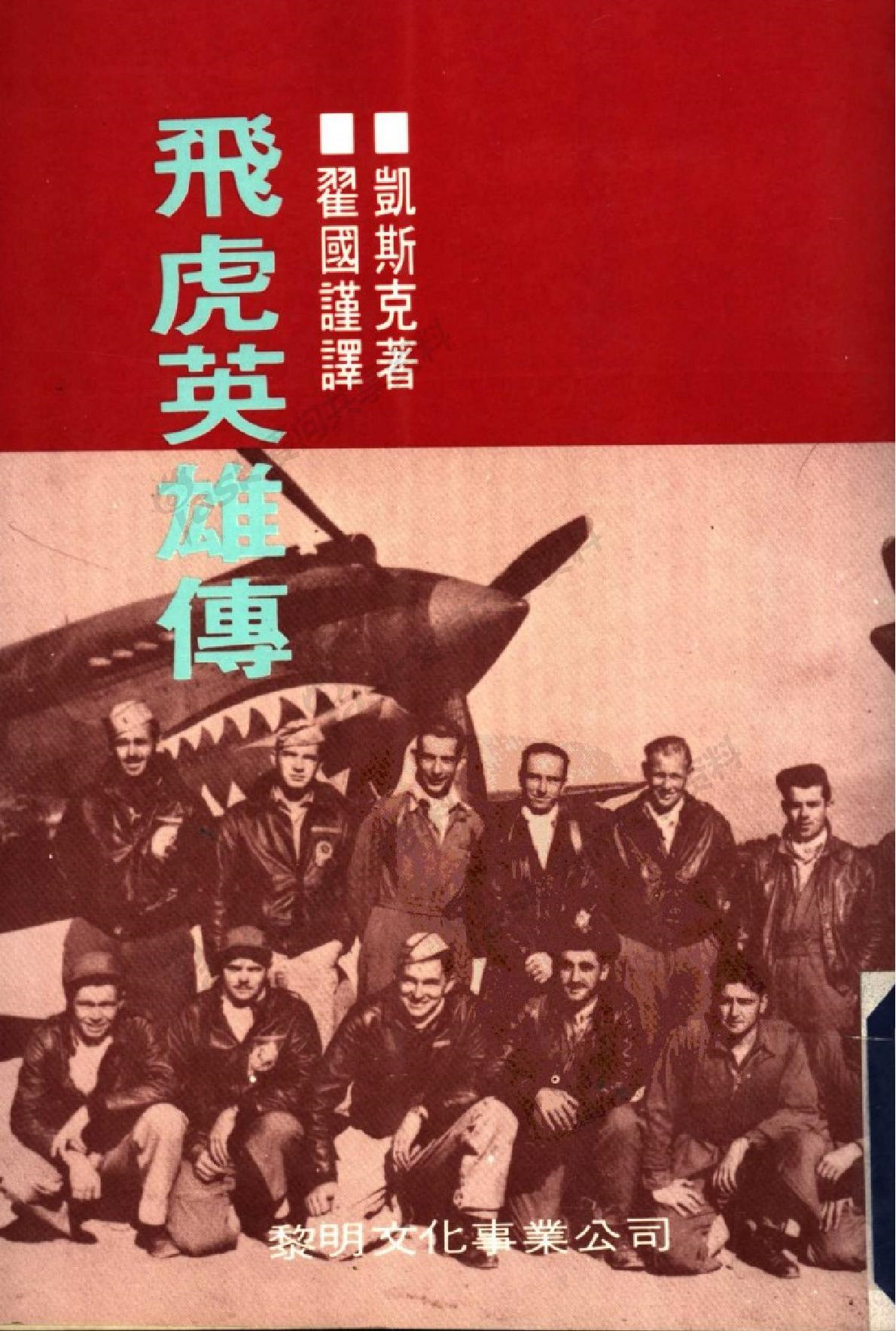

敬致本书读者 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 这是一本忠实的战史,它所记录的,是在第二次世界大战期间,在陈纳德将军(General Claire Lee Chennault)麾下的第十四航空队,第六八联队,第二十三战斗大队(23rd Fighter Group,68th Composite Wing,Fourteenth Air Force)中,名震…

前言 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 如果不是由于有些人诚恳地希望某项目标之达成,而给予支援帮助,则在现实生活中,任何目标之达成,均将成为不可能之事。而这本书当然也正是在许多友人的支持下完成的。 昔在驻留中国时期,贾廸纳上士(Sgt.Thomas D.Giardina),曾担任七十四战斗中队的书记和打字员,其时所有的驾驶员们,全都认为中队中的一…

序 作者:郝娄威 ·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 在这本专以描写在二次大战期间,美国空军在中国战区的作战经过为主旨的书中,其主要人物,外号人称“派培”(Pappy) [ 译者注:Pappy系方言“爸爸”或俗语“老前辈”之意,在译文中,为行文方便,并免于发生混淆不清之虞,故昔译为“派培”。 ] 的赫尔斯特(John C.Herbst),对于他这个雅号,真 可谓…

中文版序 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 过去五十年来,中国一直都处于动乱不安的局面之下。在推翻专制,创立共和政府之后,刚要从事改革之际,便爆发对日本侵略者的惨烈战争,加以共产主义的扩张、苏俄的蚕食,乃至中国大陆对北韩及北越战争的支援,都为中国人民带来了无穷的灾难,使无数勤俭善良的人民,变成了无家可归的流浪者。 国民党撤退到台湾,自第二次世界大…

译者序 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 《飞虎英雄传》(Guerrilla One)系二次大战期间,陈纳德将军麾下,美国驻华第十四航空队,第二十三战斗大队(最初在昆明被称为二十三驱逐大队,23rd Pursuit Squadron),七十四战斗中队,少尉情报官露泽尔凯斯克(2nd Lt.Luther C.Kissick,Jr,),根据其个人日记,书信…

前奏曲——进军亚洲·第一 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 这是个晴时多云偶阵雨的天气。朵朵乌云,在高空迅速移动,时而阳光微现,时而阵雨滂沱。美国陆军航空队(United States Army Air Corps)的准军官们,正在通过他们的结业检阅。他们正在接受令人惊奇的九十天军官训练。训练风雨无阻,不管是下雨还是日晒,都照常进行。 国家正迫切…

飞到中国·第二 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 是中午时分。炎阳穿过薄云,照射在泰兹普尔潮湿的土地上,气温热不可当。地面受到阳光的炙晒,水蒸气冉冉上升,就像是一个汽车发动机前面的水箱滚热时,冒出的水蒸气一样。 下午一点钟,培恩和凯伊来到机场,走向一架停在那里的B-24轰炸机。正要登上飞机时,一辆吉普车开 了过来,送来了三位派到中国服务的红…

盟友·第三 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 凯伊和培恩被派到二十三战斗大队,为时至为短暂,只不过使他们得以对其所属的三个战斗中队的组织及作战情形,获得一个概括的认识而已。由于汽油供应的短缺,使此一大队的作战活动,受到了很大的限制。在最初的一个阶段,这个大队的任务,大多是防守性的。 最重要的是尽可能使 中国的土地,受到保护,使其不致为日军所…

新的开始·第四 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 一九四三年夏末,培恩和凯伊少尉就职后的第一个星期,曾参加过几次增进其对环境及情况之了解的讲习。在九月中旬,另一位情报官戈拉斯(2nd Lt.Bryan P.Glass)也参加了他们的行列。 他的父亲曾在中国传教,所以他也会说很好的中国国语。他也和二十三战斗大队,以及六十八混合 联队等总部中的…

第二十三战斗大队战史·第五 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 二十三战斗大队成立于一九四二年七月四日,是中国空军特遣队中的一部分。它的前身便是由陈纳德将军组织的美国志愿队,亦即举世闻名的飞虎队。 在一九四二年后,二十三战斗大队的变化很大。在一九四三年三月间,中国空军特遣队,改编为第十四航空队,在美国组 成的新空军单位,也来到中国,接受作战的…

由志愿队到正规军·第六 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 美国志愿队的故事,已有许多人述及,但为了对七十四战斗中队的活动及成就,获得一个清晰的认识,且将最初的美国志愿队第一驱逐中队(1st Pursuit Squadron)的演变,作一次概括的追述。 在陈纳德领导之下的美国志愿队,其总队部共辖有第一、第二、第三等三个驱逐中队。第一驱逐中队的队长,…

学习中队·第七 作者:凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 第七十四战斗中队,不但其指挥官的变动十分频繁,甚至它的基层情报作业,也变化很大。情报工作已演变得极为形式化。不断地举行简报,并须于飞行员出击归来后,进行询问,以汇集作战情报。 在最初,大多数情况下,出击任务都是由领队计划的。他只须在地图上指出目标,并且 对飞行员们宣布: “这就是我们的…

在成长中的第七十四战斗中队·第八 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 第七十四中队在一九四三年十二月二十三日,由衡阳回到它的老家,桂林基地,继续负起了桂林的防空,及掩护轰炸机攻击香港及广州的任务。 一九四四年新年,七十四中队又开始派遣了一些飞行员,到遂川基地,去练习飞行P-51A型的新式战斗机。 这些飞行员很快 便可适应这种新飞机,并被认为合…

赫尔斯特上尉印象记·第九 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 在出击归来的余暇时间,凯伊中尉时常与派培·赫尔斯特少校闲谈。凯伊随即发现这位七十四中队的新队长,具有一种为他人所不及的特长。他对情报组所提供的战术情报,似乎可以立即予以掌握,并针对此种情报,迅速决定他应采取的战术。 这天正值下雨,飞机不能出击,凯伊因想,难得今天大家闲着没事,最好去找新队长闲谈…

孤立中的战斗·第十 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 当七十四中队的驾驶员们,有一部分移驻赣州后,仍有一部分,继续留在桂林。 在此情况下,七十四中队虽然被分开了,但派培队长对于分处两地的队员们的指挥,以及对他们的作战时的督导,依然做得很完善,并未受到阻碍。 派培虽然决心使他的中队,长期驻在赣州,但他仍不能不考虑到一个问题,那便是陆地上的战争,显然…

传说的证实·第十一 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 在一九四四年末,日本对中国所采取的钳形攻势,已接近完成的阶段。十四航空队的出击基地,也已大部分为日军所攻取。在一九四四年十月间,日本人又对最后的两个重要基地——柳州和南宁,开始进攻。 这个在二次大战期间,在中国战区的一次最大的防守战中,中国的地面部队与美 国的空军,都已竭尽了他们的全力来作战。…

所向无敌的“游击队”·第十二 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 在派培·赫尔斯特少校的卓越领导下,七十四中队的无比的勇气和强悍的战斗,在中国战区中,已名震一时。因此,第二十三战斗大队、六十八混合联队,以及十四航空队等的总司令部,都深信七十四中队,业已拥有一种特殊的技术,使他们在如此艰苦的情况下,居然还能生存,而且还能进一步的出奇制胜,屡建奇功。 但在事…

“游击队长”的再见全垒打·第十三 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 一九四四年九月末,卡普曼少校于离开七十四中队后不久,又回到该队,出任队长之职。 一九四五年一月一日,卡普曼下令,七十四中队自新年开始,全队停飞。他对前任队长,现任七十四中队执行官的派培少校,说明了他这次下令停飞的原因: “派培,我们当真没法子再飞了——现在赣州空军基地所有的飞机汽…

凯旋归来·第十四 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 一九四五年一月二十三日,赫尔斯特少校便已断定,日本人攻占赣州,只不过是几天之内,甚至是几小时之内的事了。他不动声色的领导着他的P-51机群,越过敌区的上空,飞到了华西的陆良。所以这位游击队长最后的一次带着“游击队”飞行,是将他们飞到了一个安全的天堂中了。 虽然 ,他事实上是一个具有大无畏精神的人…

恢复原状·第十五 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 对于七十四中队的“游击队”们而言,陆良的空军基地是一个很陌生的地方。二十三大队的总队部,就设于这个基地,同时也驻有它的两个中队。现在,七十四中队已被置于联队和大队的直接控制之下了。 每一次的出击,都是由上级司令部予以计划和指挥。环境的重大改变,对于七十四中 队的全体官兵们,全都发生了心理上的影响…

后记·第十六 凯斯克·美国 出自————《飞虎英雄传》 出自————《战争通史》 当美国与中国大陆之间的关系转趋缓和之后,凯伊到江西去掘出他在大战期间,埋藏在赣州坟地中的那批珍贵档案的可能性也增加了。知道埋藏地点的人,只有凯伊本人,和那位中国军官席上尉。这位席上尉目前正在香港经商,生意做得很好,也时常进入中国大陆。 通过了友人的联络,和十四 航空队发行的那份“警报”(Jing P…

败战时的自决者·第一 作者:A.J.派克 ·美国 出自————《神风特攻队》 出自————《战争通史》 一九四五年八月十一日,祝贺和平的群众,集结于纽约时报的广场、伦敦的毕卡德利广场,以及其他盟国首都的繁华大街。他们是听到日本已接受盟国的投降条件,因而前来祝贺的。 这些群众认为远东的战争已经终止了,是故,一连三天沉醉于战胜的气氛里。 然而,他们的庆祝是太快了一些。因为在前线,战斗…

自决与武士道的特攻·第二 作者:A.J.派克 ·美国 出自————《神风特攻队》 出自————《战争通史》 到了一九四五年,日本整个的改变了它的风貌,然而,却不曾改变根深蒂固的自杀习惯。 习惯性的自杀 在今日,东京平均每天有七个人自杀。比起美国来,这个数目并不算大。日本人自杀的特异之点,在于其动机,同时,自杀者往往是浸淫在喜悦之中死去。 堕入爱河的年轻男女,一旦无法步入结婚…